鍼とお灸の手法~その1

先日、ブドウを食べているときに、妙なことに気づきました。

体の右側に、ブドウの入ったお皿があるのに、

わざわざ左手でブドウを食べていました。

コトーは右利きで、ブドウは右手に近いのに…。

何で?

実は似たようなことを、以前にも感じました。

大型のカッターを扱っていたとき、

誤って左の人差し指の腹をカッターでグサリッ…。

痛くて、しばらくは左の人差し指が使えませんでした。

そのとき、日常生活で一番困ったことは何だと思いますか?

化粧です。

コトーは、リキッド・タイプ(液体)のファンデーションを使っています。

一般的には、パフにファンデーションをつけ、

それを使って顔にファンデーションをのせますね。

面倒臭がり屋のコトーは、左人差し指と中指の腹に

直にファンデーションをつけて、

それを顔に塗りたくります。

けがをしたときに、そのことに気づきました。

利き手の右手ですると、とてもぎこちない…。

何で?

携帯電話は左で持ちながら、左で操作します。

利き手は使わず、反対の手だけで操作することもあるんだなぁ~。

『こんなときには利き手で操作し、

こーんなときには反対の手で操作する。』

コトーの脳にそんな法則性があるのか…。

ここ数日間、自分の両手の使い方を観察していました。

しかし…、分からない。

法則性を見つけられたら、ご報告します!!!

(って、誰も知りたくないかな~?)

左の人差し指をけがしたとき、

意外にも仕事(鍼灸)に支障をきたしませんでした。

左の人差し指の代わりに左の中指が大活躍!

仕事によって、とーっても大事な指と、

代わりの効く指があるんですね。

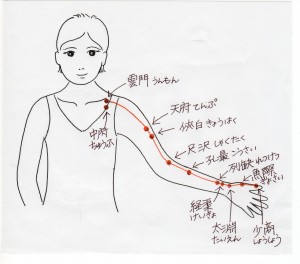

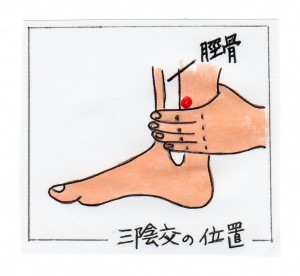

ところで、皆さんは鍼やお灸を受けたことがありますか?

では、鍼やお灸をしているところを見たことはありますか?

今日は、鍼のやり方を写真付きでご紹介します!

おーっ、前置きが長すぎた…。 しっつれーい!

鍼とお灸は中国から伝わりました。

中国では鍼を直に手で持ち、ツボに刺します。

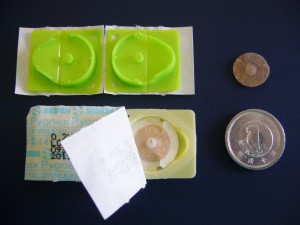

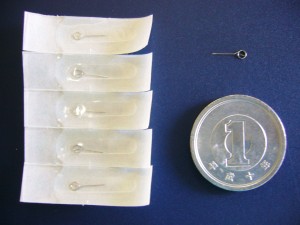

日本では鍼管(しんかん)に鍼を入れてツボに刺します。

これは『片手挿管 かたてそうかん』という手法で、

片手だけで鍼管に鍼を入れて、ツボに置きます。

ちょっと練習が必要です。

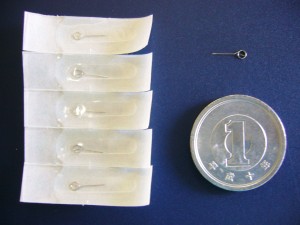

鍼管よりも鍼のほうが数ミリ長く作られています。

鍼管の先端まで鍼が入ったら、

鍼管を引き上げて取ります。

鍼はすぐ抜くときもあれば、

ちゅんちゅんちゅんと軽くつつくように刺激することもあれば、

数十分間、鍼を置くこともあります。

皆さん、鍼は怖いですか?

鍼管を使うことによって、

鍼がツボに入るときの感覚がやわらぎます。

鍼は即効性があるなぁ~と、よく思います。

気になる方は、ぜひチャレンジしてほしいです!!!