中国留学思い出し日記~七星針

日本ではなかなかお目にかからない鍼、七星針。

18.5cmの柄の先には、

長さ4mmの鍼が7本植え込まれている。

柄の端を持ち、

こんなふうに柄をしならせて、

皮膚をリズミカルに弾くように叩きます。

留学先の中国では、皮膚病や顔の筋肉の麻痺に対して、使っていました。

顔の皮膚はとてもデリケートなので、

おでこ・目の周り・頬・口の周りを、熟練した中国人鍼灸師がしても、

七星針はかなり痛い。

若い女性は、涙を流しながら…、

男性でも痛さでつい顔をそむけながら…、

それでも毎日通われていました。

中国人女性はがまん強い!

日本ではこうはいかない。

当鍼灸院でもこの鍼は使っていません。

*

*

さてさて、こんな話をした後、

「鍼の良さ」を書くぅ~?!?!?!

前回書ききれなかったので、踏ん張ります!

一番の良さは『即効性』でしょうか。

ガチガチな筋肉の痛みや頭痛、内臓の痛みなどの不調など、

すすっと改善しやすい。

もちろん、長期間に渡って症状のある場合は、

時間がかかる時もあります。

*

『刺激の強弱ができる』のもいいですね。

「即効性=ガツッと打つ」というイメージがあるかも知れませんが、

一人ひとりの症状・体調・体質を見極めて、

鍼の太さ・長さ・刺し方を選びます。

*

『ピンポイントにアプローチできる』のも鍼ならでは。

肩や膝の痛みで治療を続けていると、、

筋肉の中に硬いスジが残ることが多い。

このスジを鍼で緩めると、筋肉全体が和らいで、痛みがぶり返しにくい!

手の腱鞘炎で〇〇筋(筋肉の名前)を緩めることも、

お尻の奥の奥の〇〇筋を緩めることもできる!

*

『刺す部位にあわせることができる』

例えば、片頭痛では、痛みが出ているコメカミの皮膚と水平に…、

肩甲骨一面にぺたっとついている筋肉に対しても皮膚と水平に…。

皮膚に垂直に刺したら、すぐ頭蓋骨や肩甲骨の骨にあたってしまうから。

*

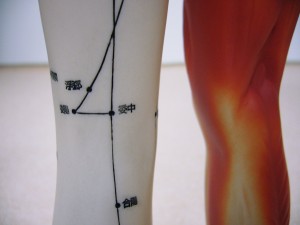

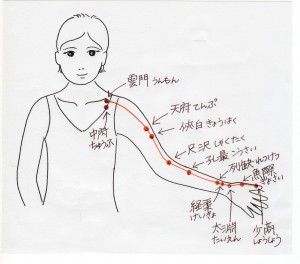

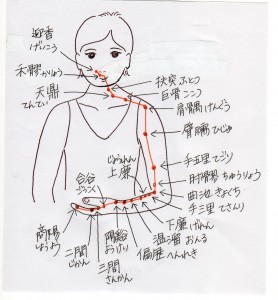

『遠隔操作』できるのは、あらゆる治療方法の中では

珍しいでしょうね。

昔から、上半身の病は下半身で、

下半身の病は上半身のツボを使って治す!と言われています。

*

『ヒトの体と相性がいい』

年季の入ったガチガチコチーンの筋肉は、

鍼を跳ね返そうとするくらいに頑固!

そんなときは筋肉の表面に鍼が触れるくらいで待機。

池や川に小石を投げた時の波紋のように、

鍼を刺したところを中心に少しずつ輪を描くように

筋肉が緩んでくる…。

(これは鍼の取っ手を持つ私の感触)。

そうなると、筋肉にお伺いを立てて、

もう少し皮膚の中まで、鍼を無理なく入れることができる。

*

まだまだ若輩者の鍼灸師がえらそうに、鍼のことを語り、

すみませ~ん。

でも、鍼について熱く語れるようになった自分がうれしいなぁ~。

3回続けて鍼に関するブログとなりましたが、

目を傾けて(?)いただき、ありがとうございます。