特集:五臓六腑と経絡とツボと鍼灸の関係性⑰~手少陽三焦経

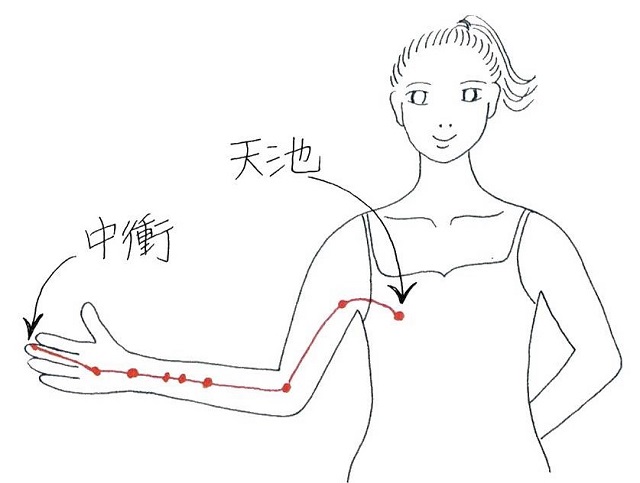

赤いラインは、前回の特集で紹介した『手厥陰心包経 て・けついん・しんぽいうけい』という経絡。胸にあるツボ『天池 てんち』に始まり、中指の先端にあるツボ『中衝 ちゅうしょう』で終わる。そこから、つながる経絡は…。

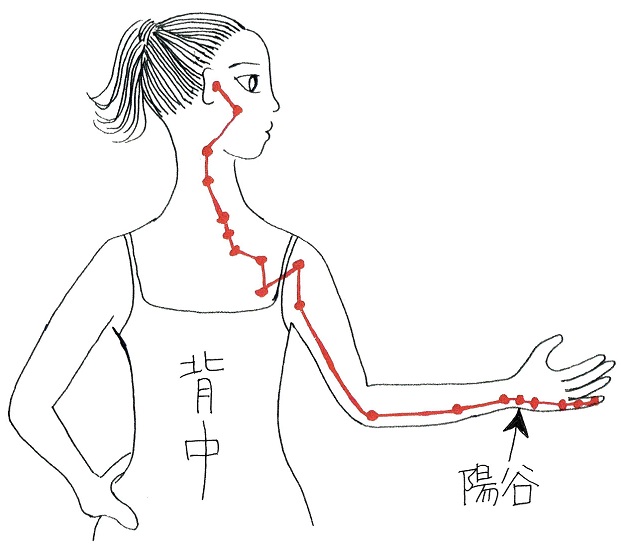

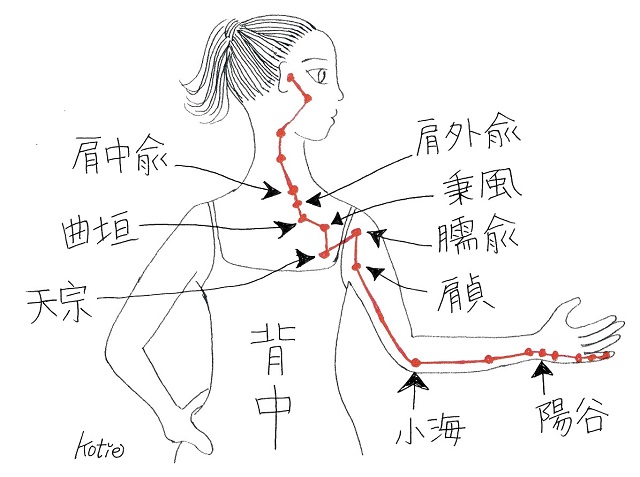

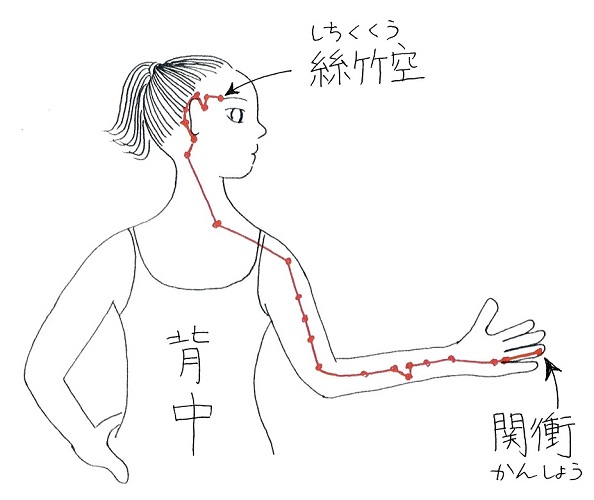

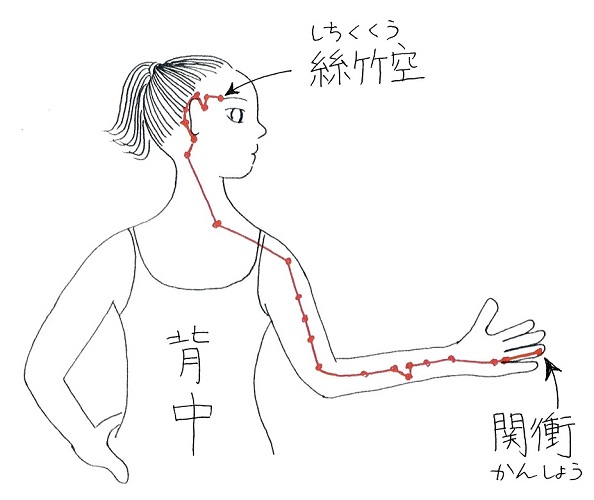

『手少陽三焦経 て・しょうよう・さんしょうけい』。薬指の先端にあるツボ『関衝 かんしょう』に始まり、手の甲を通り、腕後面の中央を上行する。肩の後面から前に出て、鎖骨の下をくぐり、体内に入り、心(しん)(=心臓)を保護する膜『心包 しんぽう』に達する。

ここで2本に分かれる。

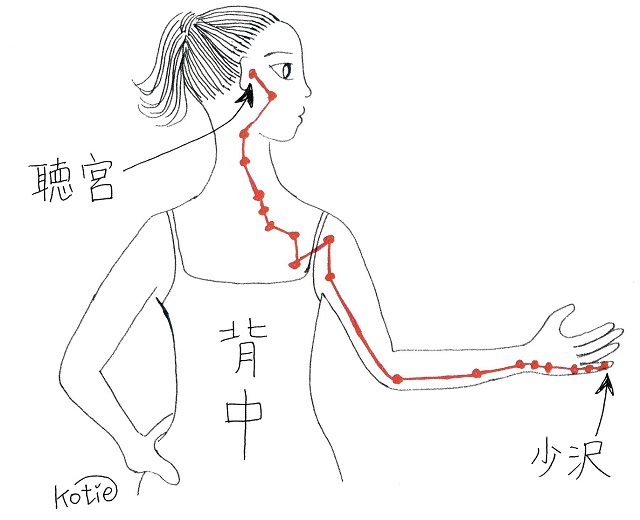

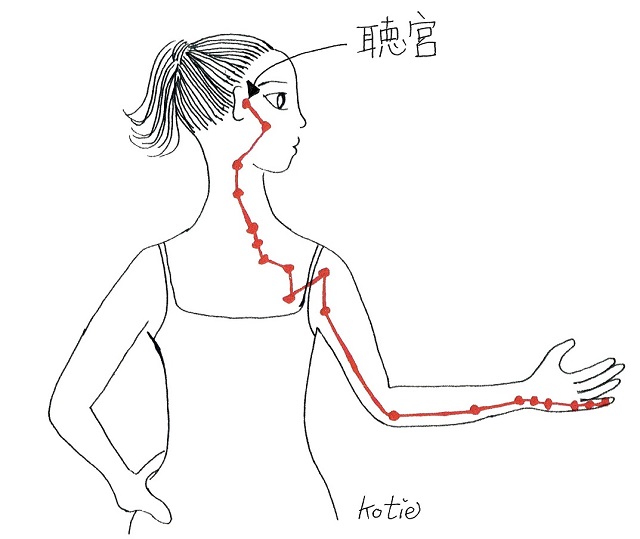

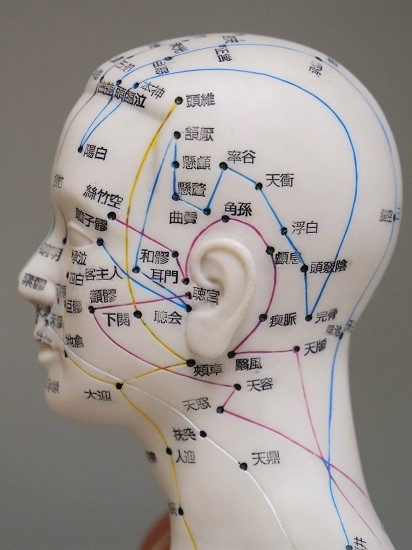

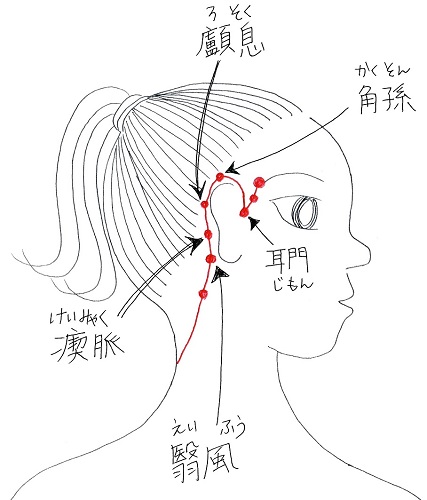

1本は上行し、鎖骨の上で体表に出る。首の横を通り、耳の外側をぐるりと回る。耳の前からこめかみを通り、眉毛の外側の端にあるツボ『絲竹空 しちくくう』で終わる。体表の経絡の上に、ツボは23個。この経絡は、左右対称にあるので、合わせて46個。

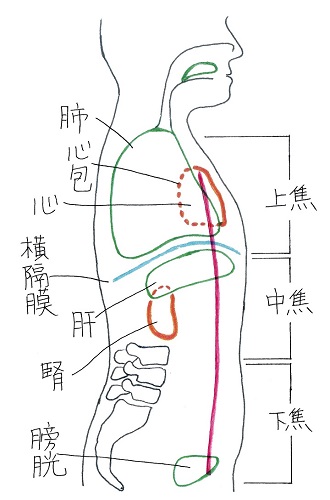

さてさて…。心(しん)を包む『心包 しんぽう』から枝分かれた、もう1本の経絡は、心包から下行し、三焦(さんしょう)に至る。三焦?山椒?山椒魚??

ここで三焦について説明しよう!

体幹部の機能を3分割し、横隔膜より上の機能を『上焦 じょうしょう』、横隔膜からへそまでの機能を『中焦 ちゅうしょう』、へそから下の機能を『下焦 げしょう』という。そして、上焦・中焦・下焦の機能を合わせて、三焦という。三焦は五臓六腑の六腑に含まれるが、『機能』のことを指し、実在する臓器ではない。

気(=エネルギー)、血(けつ)(=栄養分)、津液(しんえき)(=水分)を作り出し、全身に行き渡らせる。また、不要な物を尿と便として排出する。これら一連の機能がスムースに行われるように、三焦は調整している。

といっても、消化器系のトラブル時に、この経絡上のツボたちを使うことはないなぁ…。コトーは。

突発性難聴や耳鳴りなど耳のトラブルには、耳周辺のツボたちに、ちょこんと短い鍼を置く。耳のトラブルの原因の1つに、耳周辺の血行不良がある。首こりや肩こりがある場合は、首や肩にあるツボへ鍼やお灸をして、硬くなった筋肉をほぐし、肩・首・耳への血行を良くする。

こめかみ辺りの痛み、片頭痛の時にも、耳周辺のツボたちに、ちょこんと短い鍼を置く。片頭痛持ちさんは、首こりや肩こりの強い方が多く、首や肩への鍼灸もかかせない。

肩、腕の後面にあるツボたちは、肩こり、五十肩、腕や肘・手首・指の痛みを治すときに用いられる。鍼やお灸をして、こわばった筋肉をほぐし、痛みを改善する。

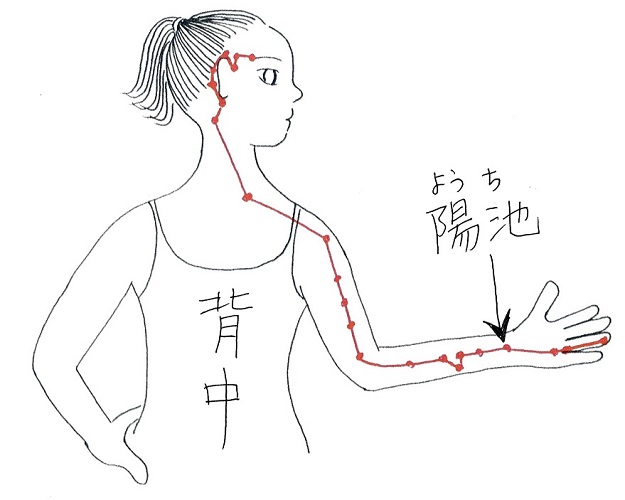

セルフお灸がしやすいツボは、手首にある『陽池 ようち』。腕や手首・指の痛みに用いる。

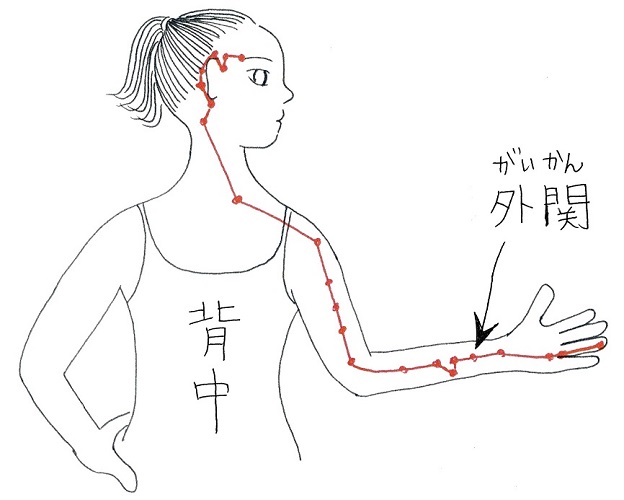

その上にあるツボ『外関 がいかん』も見つけやすい。こちらも腕や手首・指の痛みに用いる。

この2つのツボ取り動画を撮ったよ。次回から紹介するねぇ~。

福岡県福岡市にある女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。