【更年期の症状】鍼灸治療と予防鍼灸

動画はいかがだったでしょうか。更に、イラストと文章で補足するよ~ん。もう少し、お付き合いを…。

治療ポイント① 更年期の不調や症状の全てに対して、鍼灸治療を行う

個人差はあるが、更年期に入ると、あラゆる部位の老化が始まる。

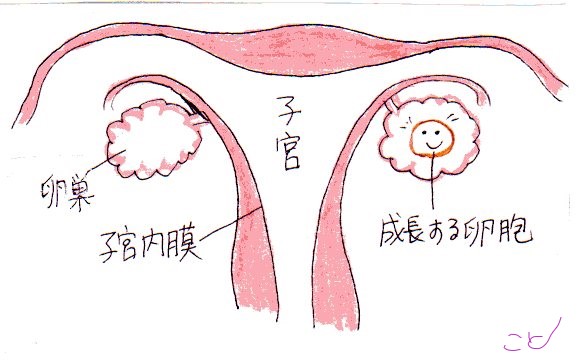

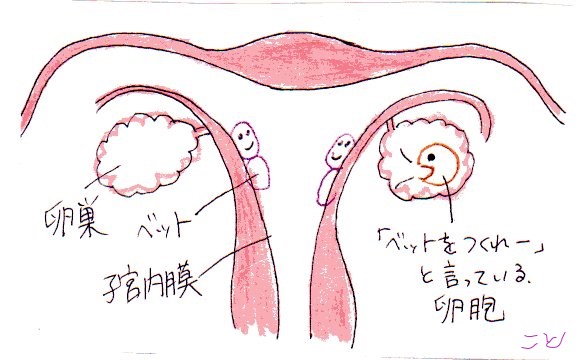

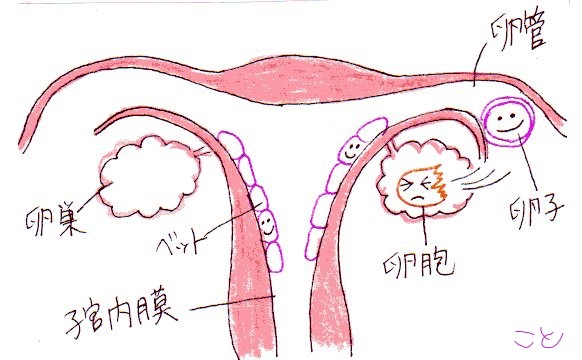

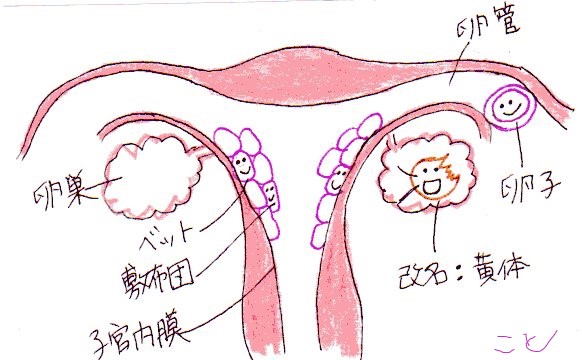

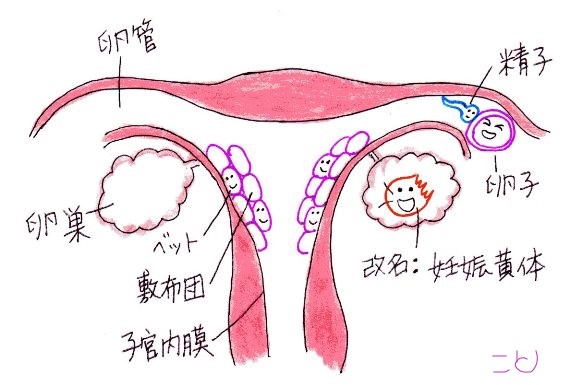

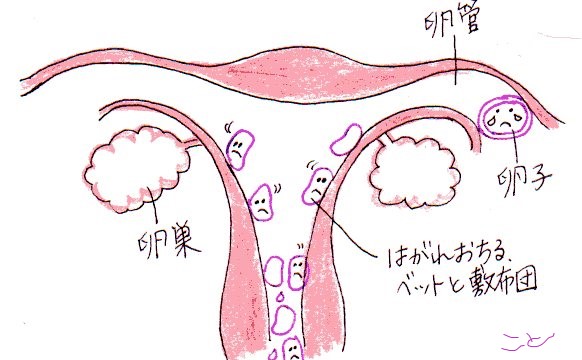

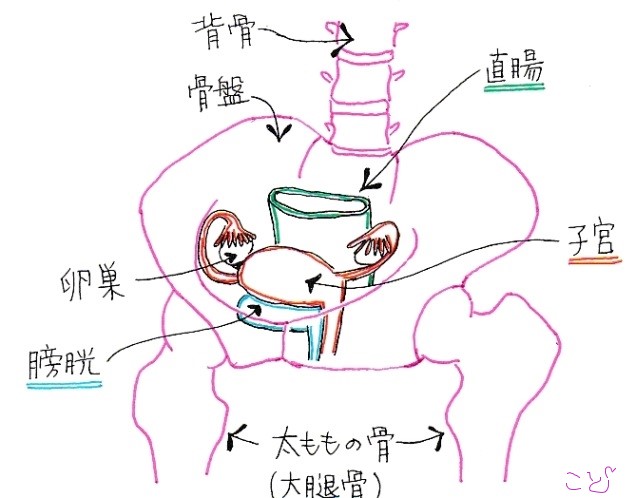

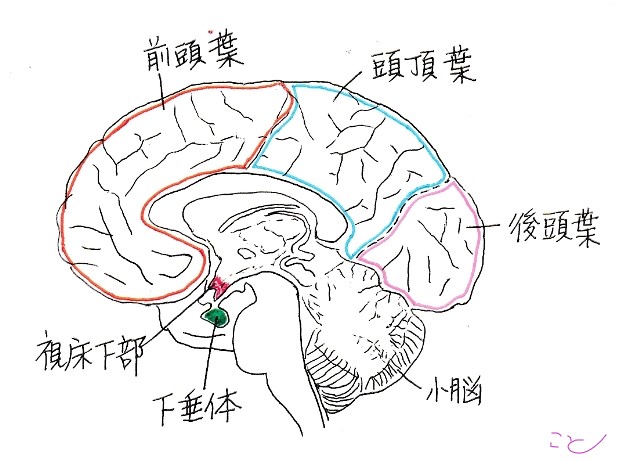

卵巣では、『エストロゲン』というホルモンの分泌量が減ってくる。エストロゲンは、生理(=月経)にかかわる子宮と卵巣と脳の視床下部(ししょう・かぶ)だけでなく、皮膚・肝臓・血管・骨の機能にも深く関与している。そのため、エストロゲン減少は、多くの臓器に影響を与える。

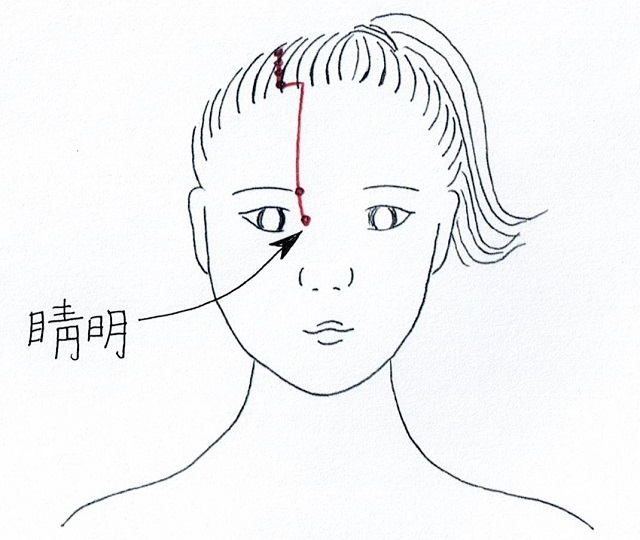

また、脳の視床下部(イラストの赤の部分)は、自律神経の中枢でもある。エストロゲンの減少は、自律神経にも影響を与える。

その結果、更年期の症状は、多岐に渡る。ホットフラッシュ(のぼせ・ほてり・大量の汗)、手足の冷え、耳鳴り、目の疲れ・かすみ、頭痛、首こり、肩こり、腰痛、動悸、胸の痛み、食欲不振、不眠、浅眠、無気力、イライラ、落ちこみ、風邪を引きやすい、疲れやすい、疲れが取れにくい、太りやすい、頻尿、尿漏れ、むくみ、など。

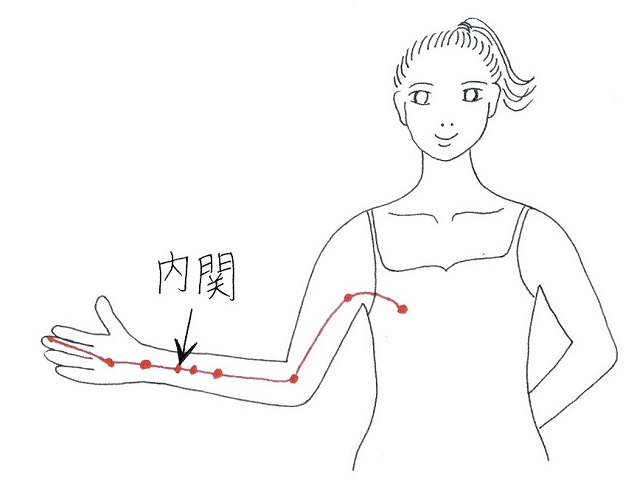

問診や触診で、気になる不調や症状を把握し、それら1つ1つに対して、鍼灸治療をする。たくさんの不調や症状があると、たくさんのツボに鍼やお灸をするのかな…と思う方が多い。いくつもの働きを持つ『万能ツボ』もあり、1人1人の体と心の状態に合わせて、ツボを選び、鍼やお灸をする。

セルフお灸は、リラックスも得られるので、おすすめ。どのツボを使うかは、治療を受けている鍼灸師に尋ねてね。

更年期に入る前から、首こりや肩こりが強い方は、更年期に入って、こりが強まる方もいる。更年期前からある不調や症状の治療を先送りせず、その時(=更年期前)に、『治す』『軽減させる』予防鍼灸も大切だと思う。

治療ポイント② 腎を補う

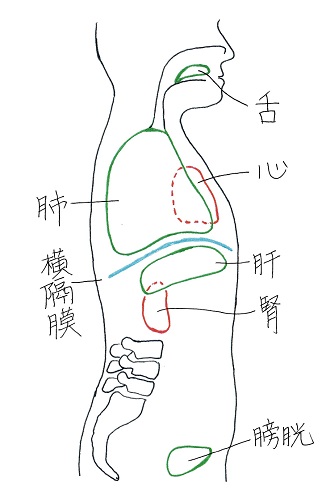

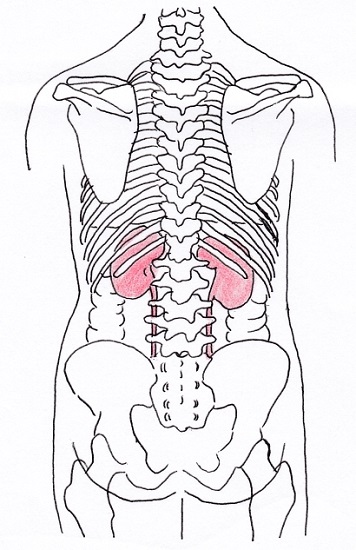

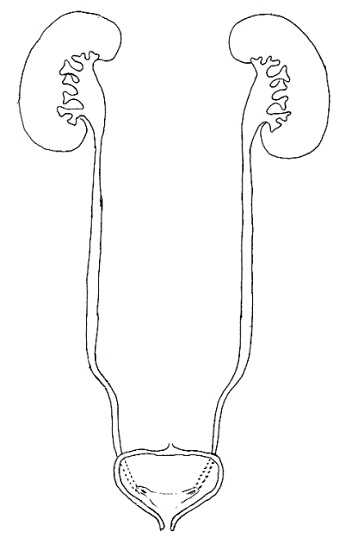

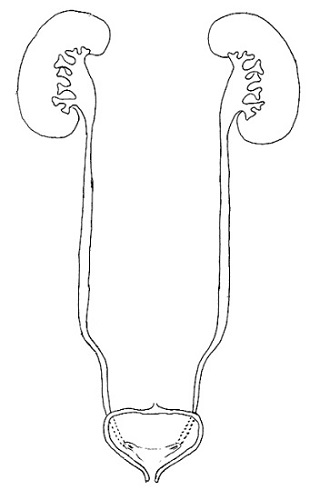

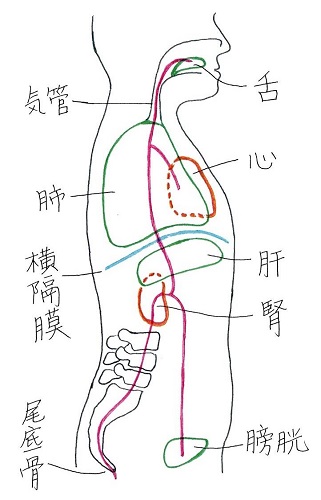

イラストの、2つのイヤホンのような形をしたものが、腎。その下にある、栗のような形をしたものが、膀胱。

西洋医学の『腎臓』と東洋医学の『腎』。共通の働きは、尿を作ること。作った尿は、膀胱にためられる。

東洋医学独自の見方では、腎の気(=エネルギー)は、体の発育、知能の発達、生殖能力の成熟にかかせない。中年になると、腎の気が衰え始め、白髪や老眼、体力や生殖能力の低下など、老化現象が出始める。老化は避けられない、しかし、直滑降ではなく、緩やかに下降させるために、鍼灸治療で、腎の気を補充する。

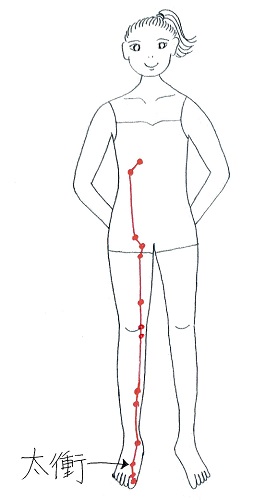

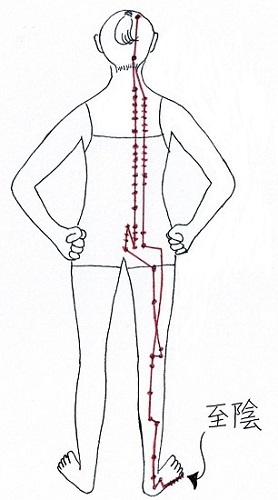

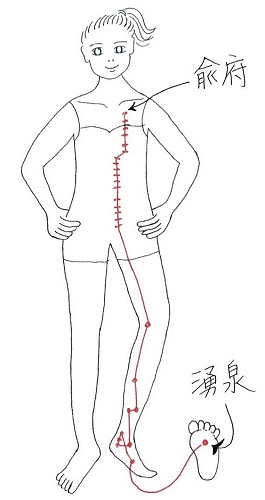

赤いラインは、『足少陰腎経 あし・しょういん・じんけい』という経絡。足の裏にあるツボ『湧泉 ゆうせん』に始まり、鎖骨の下にあるツボ『兪府 ゆふ』で終わる。

ピンク色のラインのように、体内では、腎につながる。

この経絡は左右対称にあり、片側27個、左右合わせて54個のツボがのっている。経絡の中を、気と血(けつ)(=えいよう)が流れている。この経絡上のツボに鍼やお灸をして、腎の力を底上げする。

関連記事『腎』

『特集:五臓六腑と経絡とツボと鍼灸の関係性⑭~足少陰腎経・その1』

『特集:五臓六腑と経絡とツボと鍼灸の関係性⑮~足少陰腎経・その2』

治療ポイント③ 治療を継続する

更年期は、子供・夫・両親・義父母・孫など家族のことや、仕事のことなど、やることがたくさんあり、自分自身をじっくり見つめる機会が少ない。ご本人が思っている以上に、体と心がダメージを受けていることもある。

体と心が発信しているサインを見逃さずに、この時期に鍼灸治療を続けることは、老年期に老化を加速させない『予防鍼灸』にもなる。

更年期のつらさは、周囲には理解してもらいにくい。頑張っている更年期の女性・男性を応援しています!

特集記事『更年期』

【更年期のエストロゲン(女性ホルモン)の減少の影響】更年期・老年期の症状と原因

【更年期の症状】鍼灸治療と予防鍼灸

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。