【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~後編

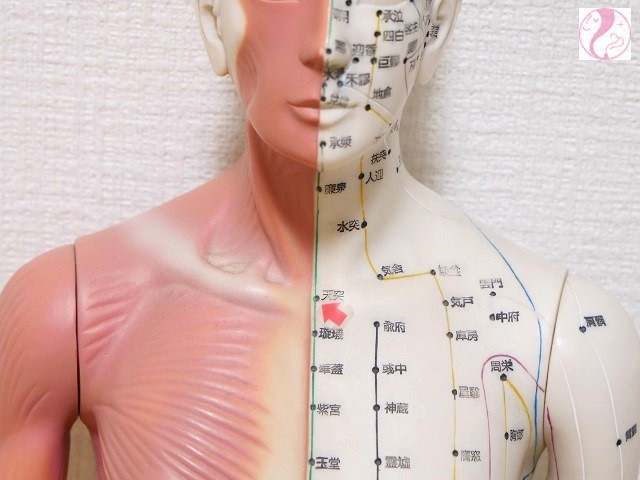

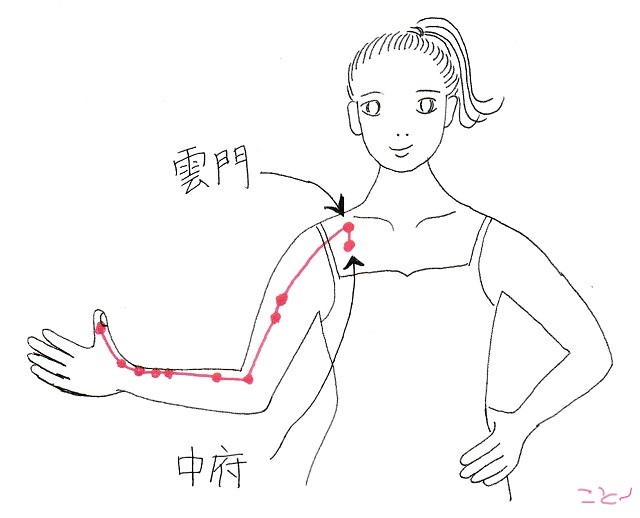

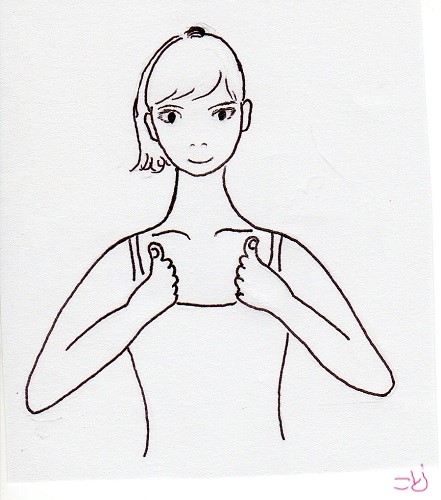

ツボ・マッサージ① 咳・喘息に『中府 ちゅうふ』のマッサージ

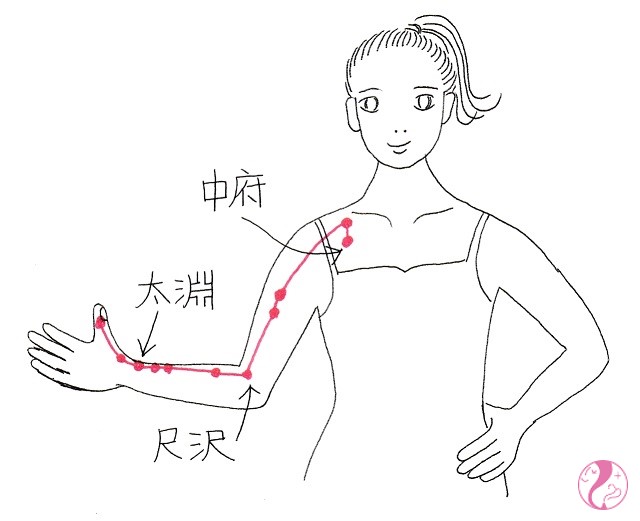

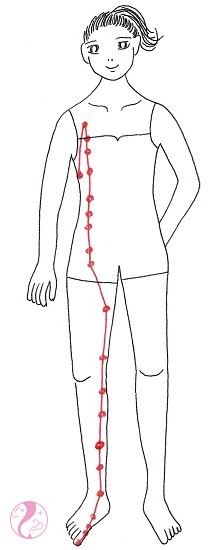

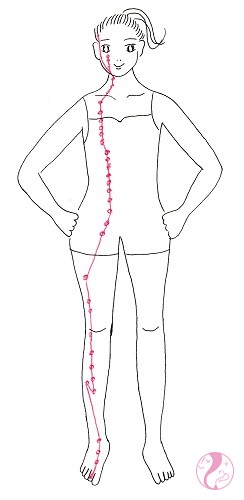

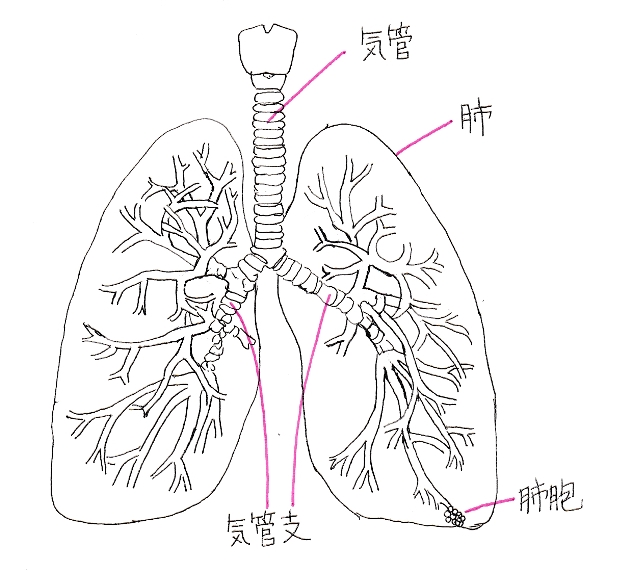

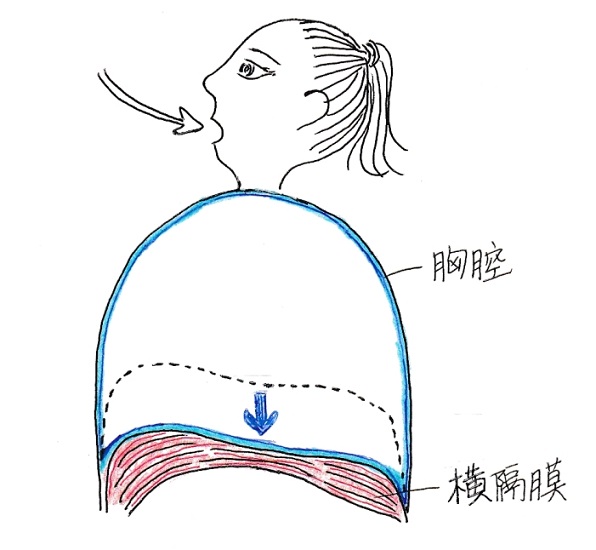

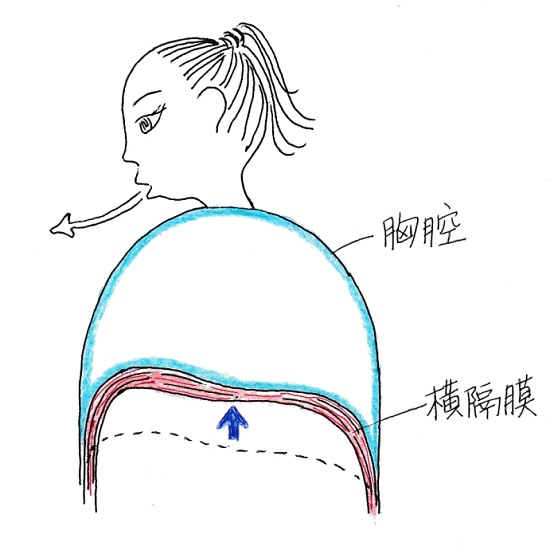

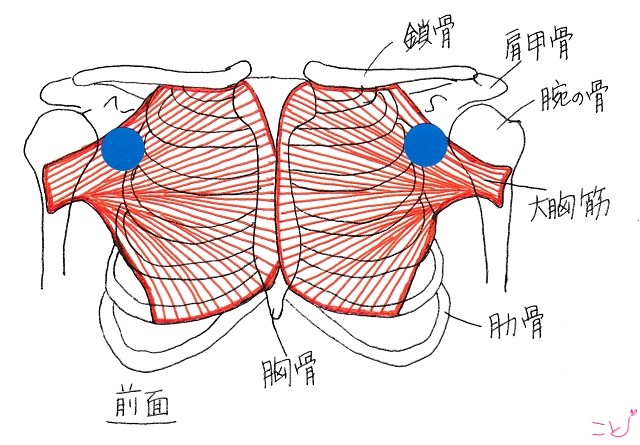

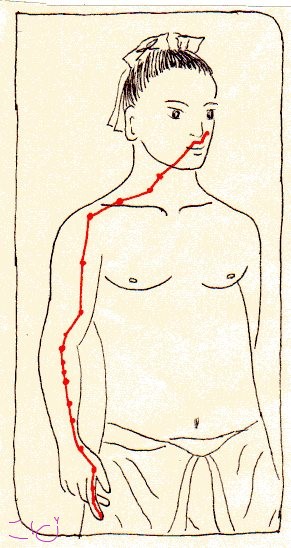

イラスト(2021年作)の赤いラインは、『手太陰肺経 て・たいん・はいけい』という経絡。その上に、ツボ『中府 ちゅうふ』がある。手太陰肺経は、体内で肺につながり、この上にあるツボたちは、呼吸器の症状に働きかける。『中府』は、鎖骨の下にあり、セルフお灸はしにくいので、ツボ・マッサージがおすすめ。

イラスト(2011年作)のように、親指で内側方向に押し回し。痛気持ちいいなぁ~という強さでね。

胸にある筋肉『大胸筋 だいきょうきん』(2021年作のイラスト)。

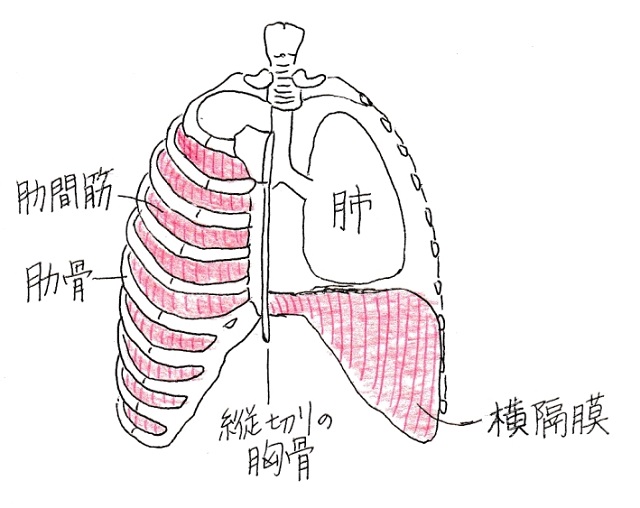

普段の呼吸では、この筋肉は使われない。度重なる咳や喘息で、呼吸がしづらくなると、呼吸補助筋となり、活躍する。長期間、呼吸補助筋として働くと、筋肉疲労も出てくる。

『中府』(青丸)は、この筋肉の上にあり、筋肉疲労をほぐすためのマッサージとしても、おすすめ。

『中府』の位置

【動画で見る!ツボの取り方】風邪や喘息など呼吸器の症状や首こり・肩こりに働きかけるツボ『中府』

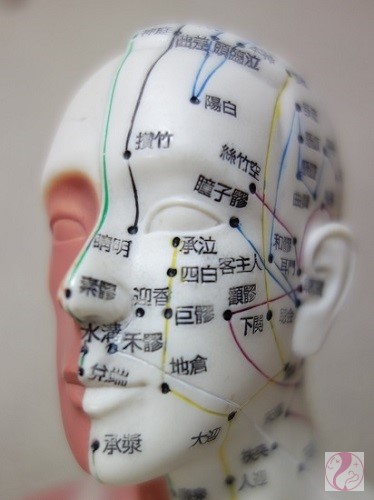

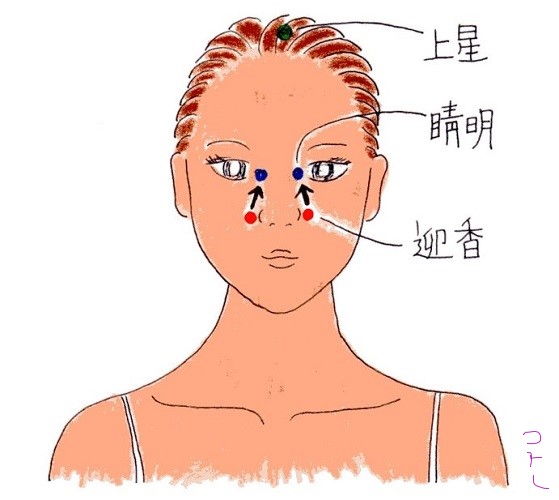

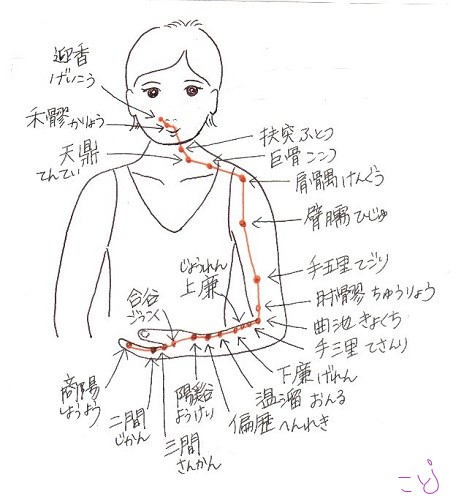

ツボ・マッサージ② 鼻水・鼻づまりに、『迎香 げいこう ⇔ 睛明 せいめい』のマッサージ

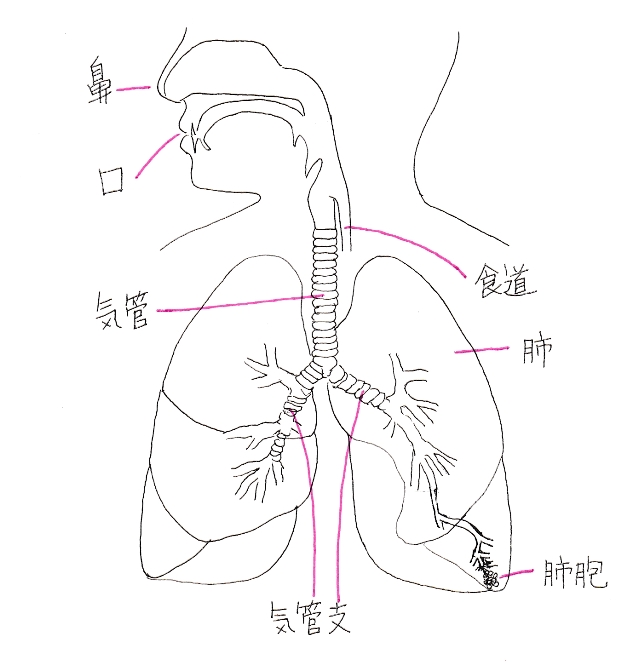

ツボ『迎香』は、小鼻の横にある。ツボ『睛明』は、目頭の内側にある。

イラスト(2016年作)のように、鼻の両側に沿って、『迎香』から『睛明』までマッサージ。人差し指の先端で、やさしく押してね。爪が長い方は、丸みを帯びたペン先で押してみて!

『迎香』の位置

【動画で見る!ツボの取り方】鼻詰まりや鼻炎に働きかけるツボ『迎香』

*『睛明』のツボ取り動画は撮ってない。ごめんねぇ~。

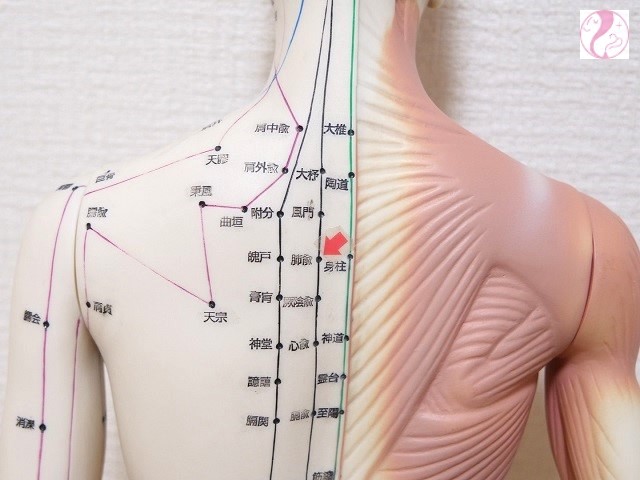

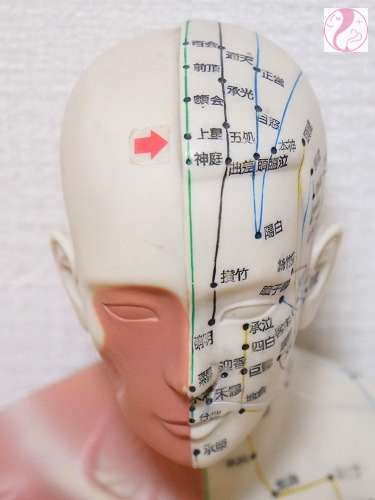

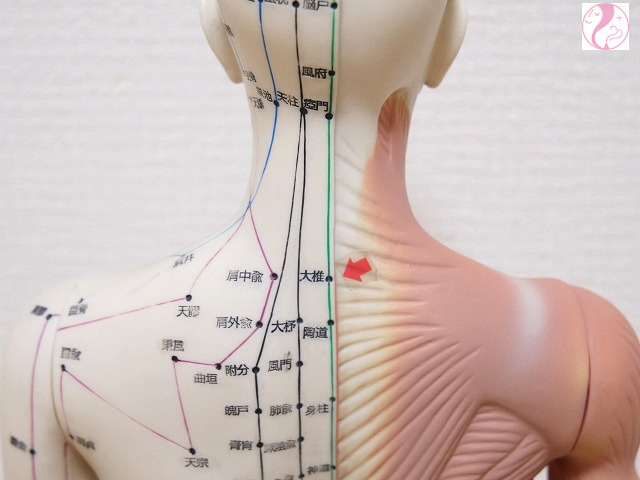

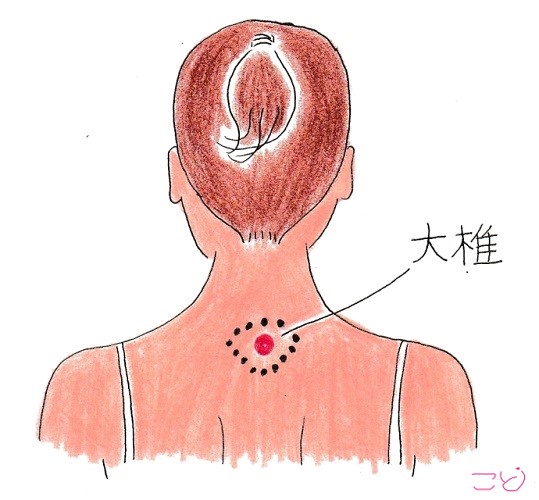

ツボ・シャワー 鼻のトラブルやアレルギーに、『大椎 だいつい』へのシャワー

ツボ『大椎』は、うなじ(首の骨)の付け根にある。鼻のトラブルやアレルギー症状が強い時、イラスト(2016年作)のように、『大椎』の周りが、逆三角形のおにぎり状に盛り上がってみえる。

ここにセルフお灸はしにくいので、入浴中のシャワーがおすすめ。少し熱めのお湯で、このあたり(=下を向いた時に骨がポコッと出ている所)にシャワーをかける。ポワッと温まり、気持ちがいいよぉ~。

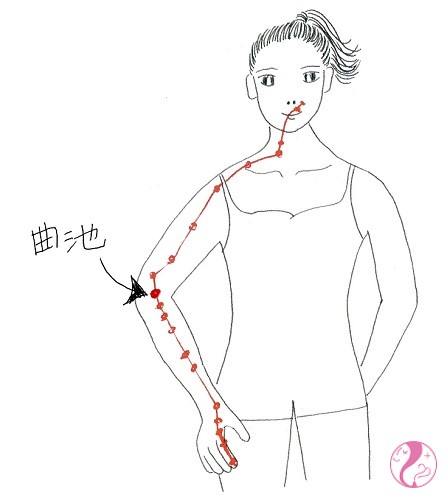

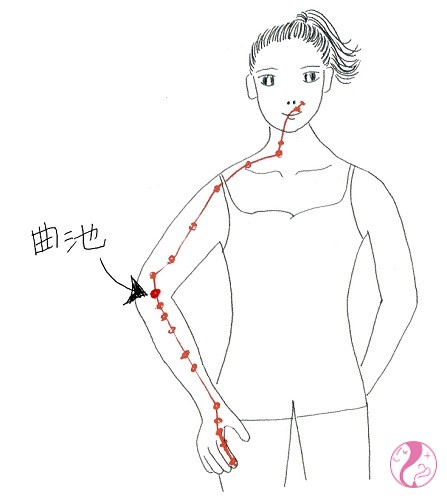

セルフお灸 肌荒れ・アレルギーの改善に、『曲池 きょくち』へのお灸

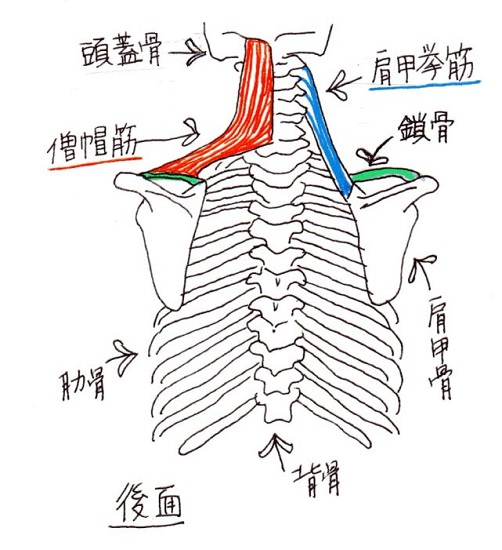

イラスト(2022年作)の赤いラインは、『陽明大腸経 ようめい・だいちょう・けいらく』という経絡。

『曲池』は、この経絡の上にあり、皮膚のトラブルやアレルギー症状がある時、よく用いる。

『曲池』は肘にあり、ツボの位置は見つけやすく、セルフお灸もおすすめ。

【動画で見る!ツボの取り方】肘・腕の痛み、高血圧、皮膚病に働きかけるツボ『曲池 きょくち』

特集記事『秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)』

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】東洋医学のアプローチ

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】鍼灸治療

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~前編

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~後編

おまけのコーナー

2011年作。初代ツボ・モデル・シスターズの中の1人、『陽明大腸経』。左腕が蛇っぽくなった…。

2012年作。ツボ・モデル・ブラザーズの中の1人、『陽明大腸経』。懐かしいなぁ…。以前、行っていた『対面のお灸教室』のページには、ツボ・モデル・ブラザーズが登場していた。

自分自身が登場したのは…

2019年の夏から。小学生の頃、交換日記にも絵を描いていた。さらさらさらっと描けないけれど、描きたくなっちゃうんだなぁ~。

11月に入っても、福岡は日差しが強く、日傘とサングラスを愛用している。今年は、なかなか初秋に入りきらない。体調を崩さないでねぇ~。

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。