【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの鍼灸治療と予防鍼灸

今回は、同じタイトルの動画を先頭に持ってきた!今まで撮ってきた動画の中で、一番長くなったよぉ~。手のトラブルの鍼灸治療は難しい!改めて感じたなぁ…。これから、文字とイラストで補足するよぉ~。といっても、ブログも長い…と思う。

全身調整!

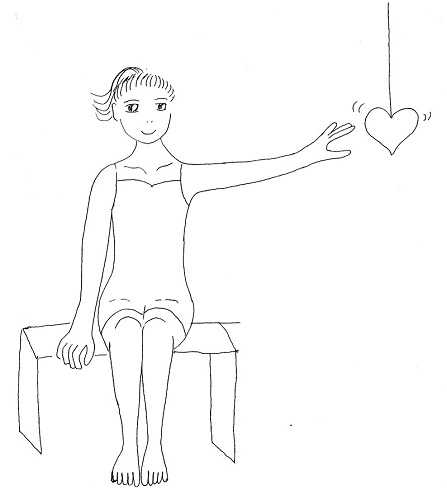

風に揺れるハートをつかもうとしている。重力に逆らって、座位姿勢を保ちつつ、左腕を挙げ続けないと、ハートはつかめない。

手作業には、全身の筋肉が働く。手のトラブルを抱えている方の多くは、全身の筋肉が緊張気味。手作業に直接かかわる、体幹・首・肩・腕を中心に、全身の筋肉のこわばりを鍼灸でほぐすよー!

手の痛みに関与する症状・病気に対しての鍼灸治療

全身の強い冷えが、手の血流障害や筋肉のこわばりに関与している場合、全身の冷えをとる鍼灸が前提となる。

更年期の、女性ホルモン(エストロゲン)の急激な減少や変動が、手のこわばりや痛みなどの原因である場合。ホットフラッシュや冷えのぼせ、イライラ感などの、更年期症状に対しても鍼灸で緩和し、心身の調整をはかる。

症状のある『手』にだけ注目しがちだが、その背景にある症状や病気の治療もかかせない。

指や手首の動きにくさや痛みをかばっている筋肉たちをフォローする

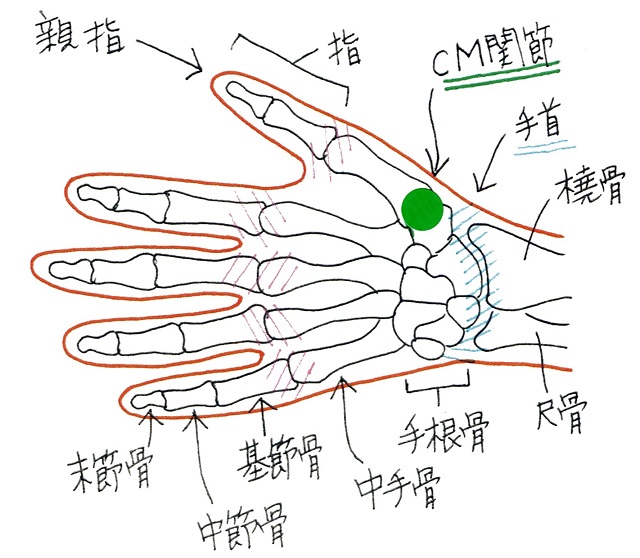

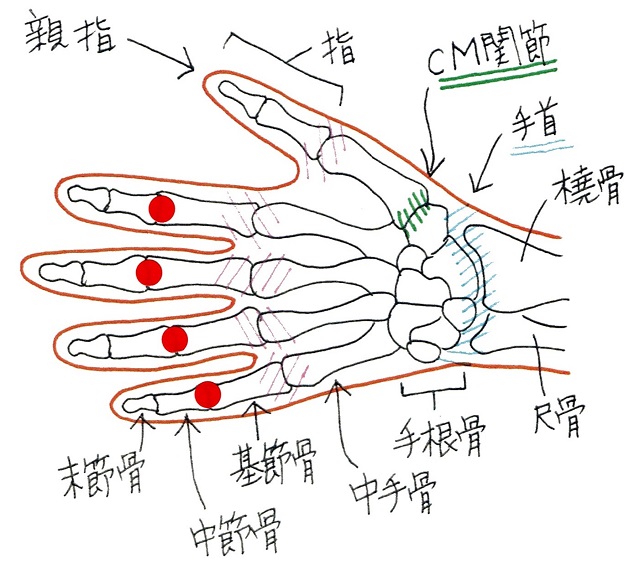

腱鞘炎(ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群など)や、変形性関節症(母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節など)があると、指や手首の動きにくさや痛みを回避しようと、無意識に、不自然な手の動かし方になる。長期間続けば、それらにかかわっている筋肉たちは疲労し、痛みが出てくる。

装具やサポーター、テーピングの着用時も同様。『固定された関節』の動きを補うため、他の関節に負担がかかる。

『不自然な手の動かし方』を分析し、『それにかかわっている筋肉たち』を鍼灸でほぐす。指や手首だけでなく、肘・肩・腕全体が痛い!とならないために…。

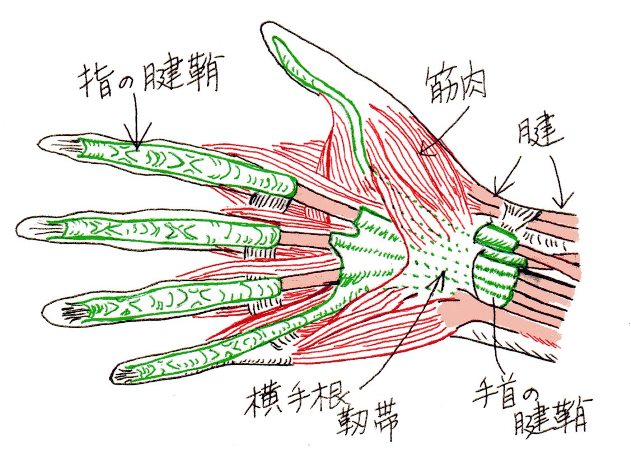

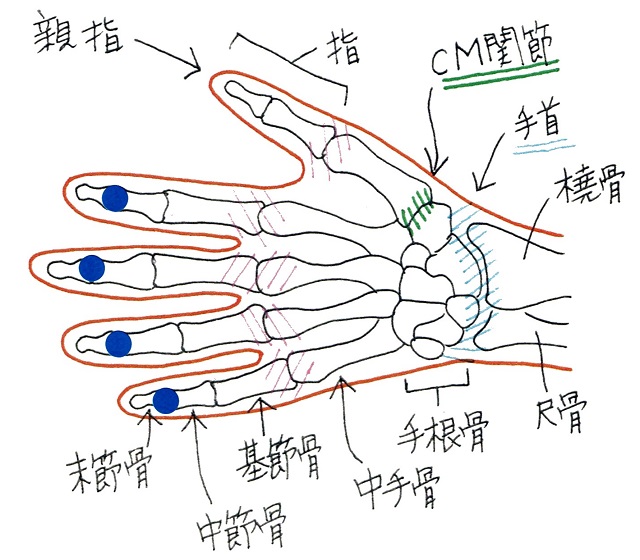

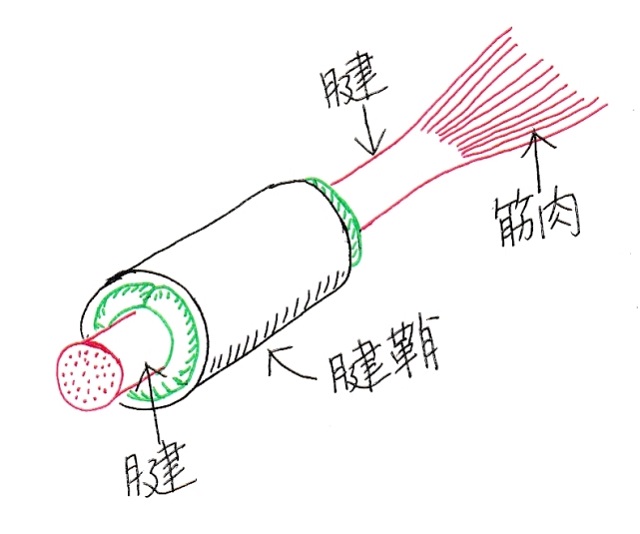

痛んでいる、手の筋肉・腱・腱鞘をすべて見つけ出し、1本1本に鍼灸治療をする

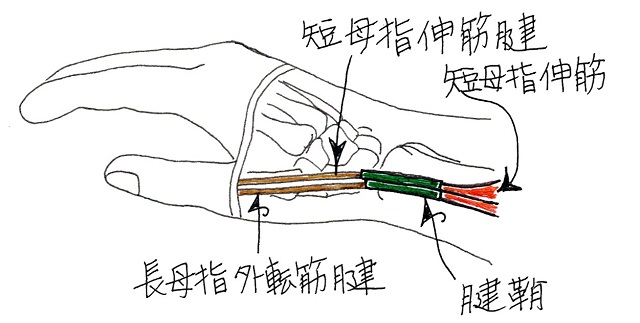

腱鞘炎では、痛んでいる腱や腱鞘へ、直に鍼を置く。ピアノ線のように硬くなった腱や腱鞘を、お灸だけで治すのは難しい。

変形性関節症による変形に対して、鍼灸治療でアプローチはできない。

腱鞘炎でも変形性関節症でも、硬く縮こまった筋肉たちに鍼灸を行う。痛みをやわらげ、筋肉の柔軟性を出し、関節を動かしやすくする。

手の鍼灸治療は、回復までに時間がかかる

手にはたくさんの関節と筋肉があり、そのおかげで精密な作業が出来る。また、手作業には『安定した姿勢』が不可欠で、それには全身の筋肉がかかわっている。そのため、手の鍼灸治療は、治療範囲が広い上に細かく、治療に時間がかかる。

『手を使わずに生活する』のは容易ではなく、「手を使いすぎて悪化した…。よくなっていたのに…」ということもある。できるだけ手をいたわりながら、でも、あせらずに、鍼灸治療を続けてほしい…。

手のこわばりや動かしにくさなど、初期症状にはセルフお灸

腱鞘炎や関節の変形に至っていない、初期の症状には、セルフお灸もおすすめ。

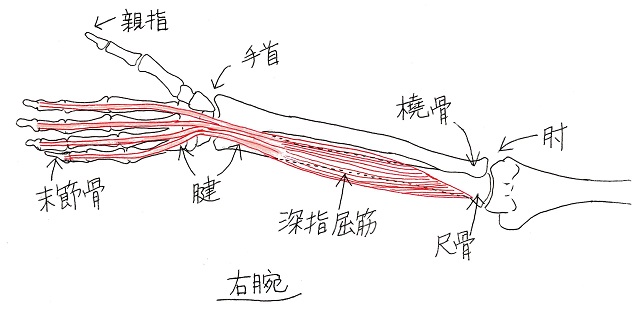

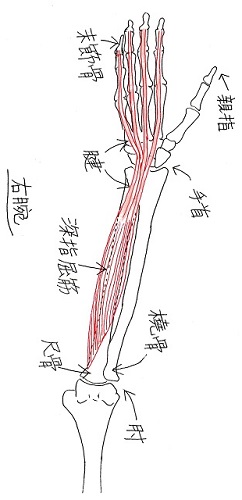

右手の深指屈筋(しんし・くっきん)……指を曲げる筋肉

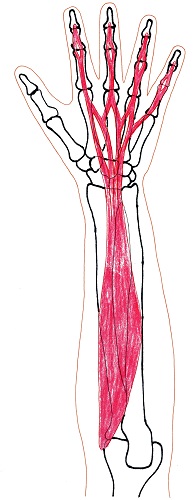

右手の指伸筋(し・しんきん)……指を伸ばす筋肉

指を曲げ伸ばしする筋肉の多くは、指先から手首を通り、肘に付いているので、手首周り・肘回りのツボが選ばれる。動画で紹介したツボたちは、ブログやYouTubeの『ツボ取り動画』で確認できるよー!

『手のこわばり→腱鞘炎→関節変形』と進行することもある。手の動かしにくさやこわばりが長く続く時は、手の専門医など医療機関を受診してほしい。

自分の手の特性を把握して、予防鍼灸を受けよう!

『○○の作業をすると、首~肩~腕~指先までこわばる』ことが分かっていたら、直後に、鍼灸で緩めてほしい。こわばったまま、更にこわばることをすると、頑強なこわばりと化し、鍼灸治療に時間がかかる。

毎日、指・手首・肘・肩などの関節運動やストレッチをしていると、こわばりの予防となる。そして、自分の力では緩まなくなったら、鍼灸に行こう!

精神的なストレスが全身の過緊張に結びつき、『指を動かしていない時でも、指をぐっと握りしめている』ときも要注意!気分転換しても指の力が抜けない時は、鍼灸でリラックスしてほしいなぁ…。

進行させないためにも、早めの対応を!

特集記事『手の腱鞘炎』

【手の腱鞘炎の豆知識】女性ホルモン(エストロゲン)の減少による手のこわばり・痛み・しびれ・変形

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの原因と疾患別の症状

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの治療

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】セルフケア~装具&サポーター&テーピング

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの鍼灸治療と予防鍼灸

およよよ~!やはり長くなった…。専門的な内容のブログと動画にお付き合いいただき、ありがとさんです!

「これ以上悪化させたくない!」「なんとか治したい!」と強く思うのであれば、どんな病気であっても、医師と対等に話せるぐらいの、専門的な知識を得たほうがいい。そうしたら、鵜呑みにせず、深く考えを巡らし、後悔のない行動ができる。最近、そんな風に考えるようになった。そのためには、医療従事者であるコトーは、誰にでも理解できる言葉で、分かりやすく説明していかなきゃねぇ~。

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。