【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの原因と、疾患別の症状

手の痛みの原因

1.手指の使いすぎ

スマートフォン・パソコンなどの操作や、家事・育児・仕事・スポーツ(ゴルフやテニスなど)・楽器演奏(ピアノなど)で、手指や手首を酷使する。

2.女性ホルモン(エストロゲン)の減少

エストロゲンは、痛んだ腱や腱鞘(けんしょう)・関節を修復する働きがある。更年期以降の女性や、産後授乳期の方は、エストロゲンが減少するため、手の腱鞘炎や変形性関節症になりやすい。

3.糖尿病・透析患者・自己免疫疾患

糖尿病や透析患者、関節リウマチなど自己免疫疾患の方は、手の腱鞘炎になりやすい。

手の痛みの代表疾患

手の腱鞘炎には、たくさんの疾患があり、手指や手首の痛みやしびれが起こる。発症率が高いのは、ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群。指の関節の変形も伴う、変形性関節症の代表疾患は、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節。

ばね指の症状

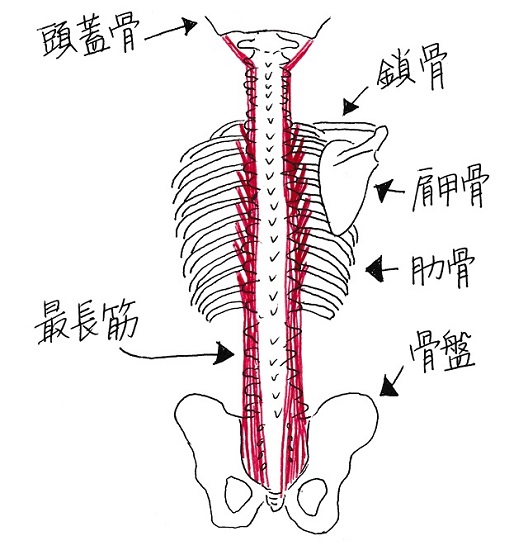

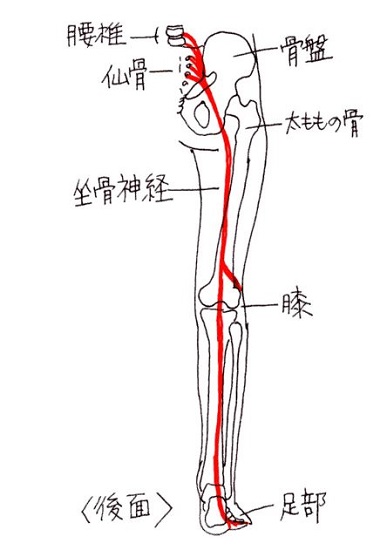

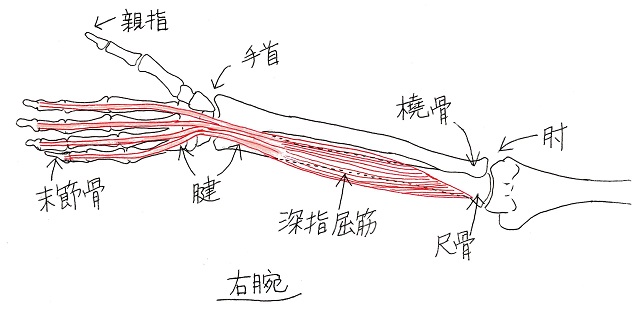

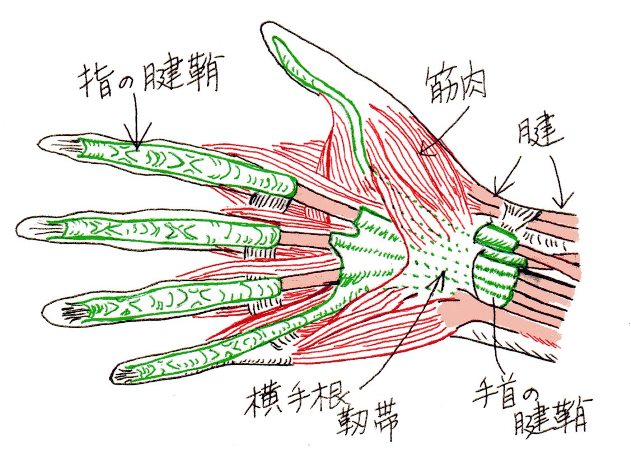

指を曲げる筋肉は肘に付き、手首付近から指先にかけては『腱』になる。

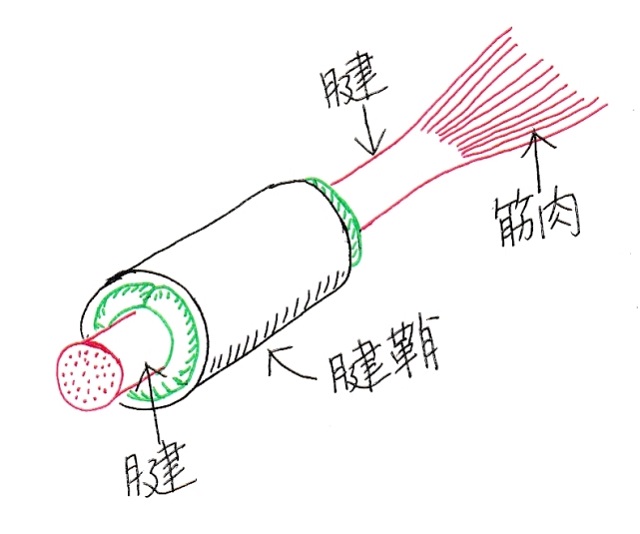

その『腱』は、『腱鞘』という筒につつまれている。上述のような原因で、指を曲げる『屈筋腱』とその部位の『腱鞘』が炎症を起こすと、手のひら側の指の付け根が痛くなって、腫れてくる。

腫れて太くなった『腱』は、腫れて狭くなった『腱鞘の中』を動きにくい!最初は指を動かしにくいだけだが、炎症が進むと、指を曲げた時に、腱が腱鞘に引っかかるようになる。曲がった指を戻そうとすると、ばねのように指が跳ね上がる。さらに悪化し、腱が腱鞘の中で身動きがとれなくなると、その指は曲がったままとなる。

親指・人差し指・中指で起こることが多い。

ド・ケルバン病の症状

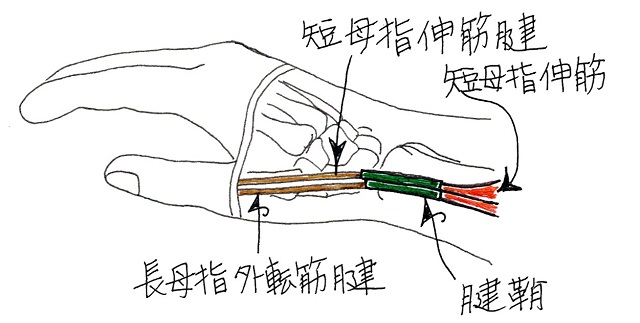

手の甲側で、手首の端(親指側)が腫れて痛くなる。親指を動かすと、痛みが増強する。

親指を伸ばす筋肉(短母指伸筋)と広げる筋肉(長母指外転筋)の腱と腱鞘の炎症による。

手根管症候群の症状

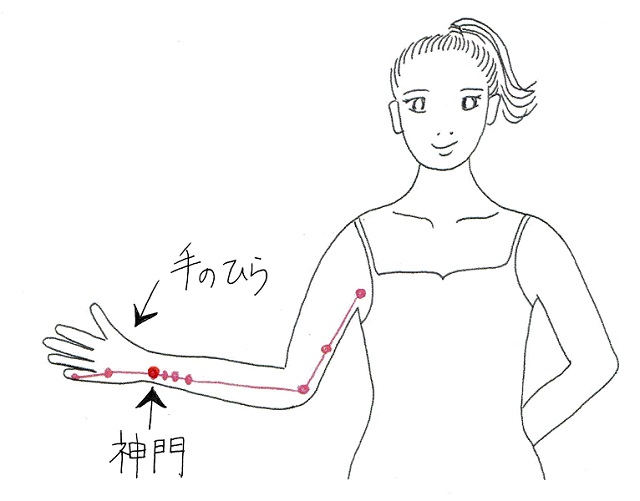

親指から薬指にかけて、しびれや痛みがある。特に、明け方に症状が強まる。進行すると、手の感覚が鈍くなり、熱いものに触れても熱さを感じなくなる。更に悪化すると、親指が動かしにくくなり、書字やボタンかけ、お箸使いなど手作業に支障をきたす。

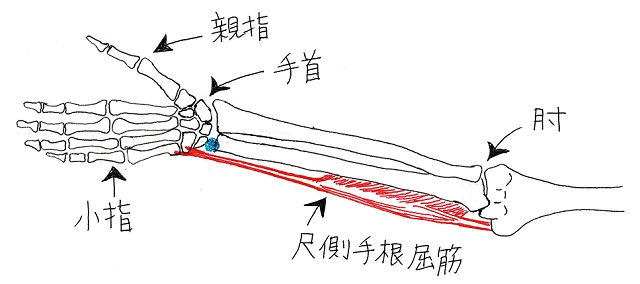

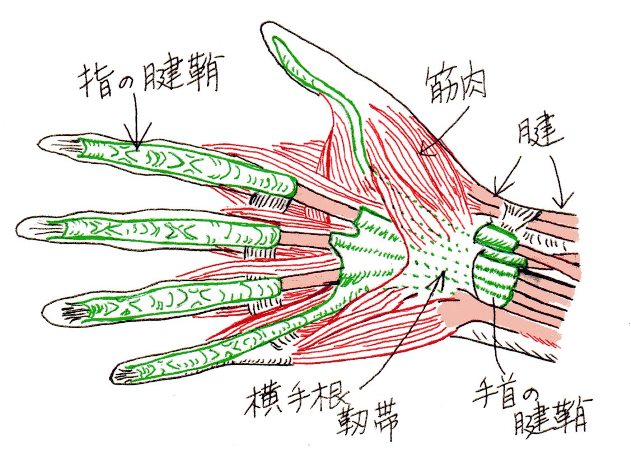

手のひらの付け根には、手根骨(しゅこんこつ)という小さな骨が集まり、その上に横手根靭帯(おう・しゅこん・じんたい)という靭帯がおおっている。手根骨と横手根靭帯で作られたトンネルを『手根管』という。手根管には、9本の腱と1本の神経(正中神経・せいちゅうしんけい)が通っている。

この部分の腱と腱鞘炎が炎症を起こし腫れると、手根管の中が狭くなり、正中神経が圧迫され、手根管症候群の症状があらわれる。

母指CM関節症の症状

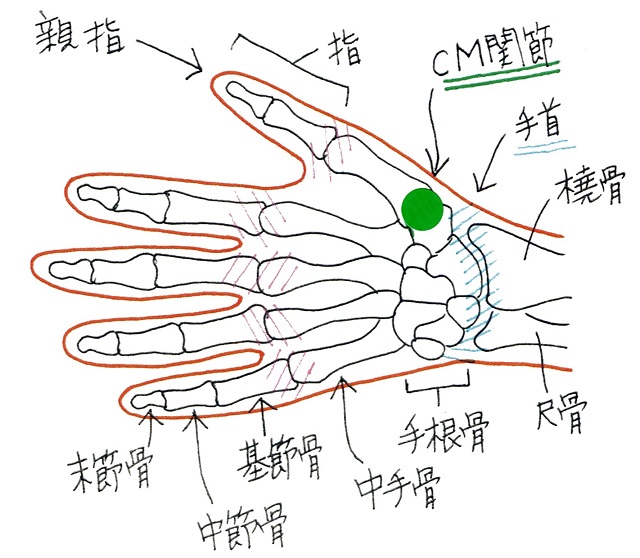

ビンやペットボトルのフタを開けるなど、親指をひねると、親指の付け根が痛む。

親指のCM関節(緑丸)(手首の少し上にある)は、親指が多方向へ動かしやすいように、形作られている。その分、不安定な構造であり、関節を支えている靭帯が緩みやすい。緩むと、CM関節を構成する骨の軟骨がすり減り、CM関節が変形し、悪化すると亜脱臼となる。

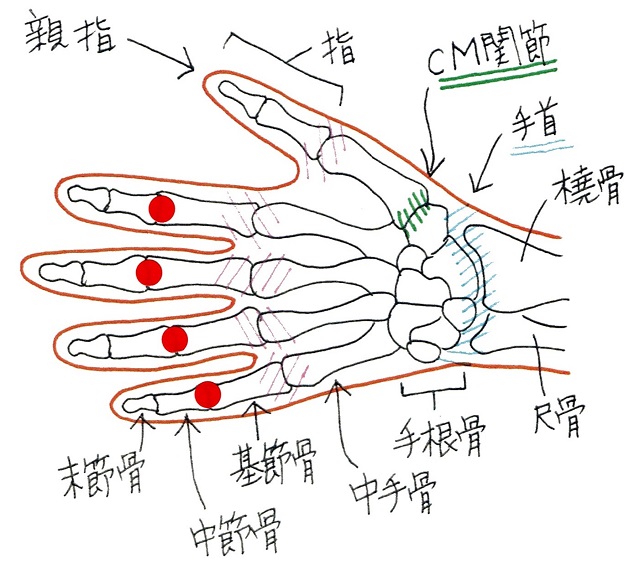

ブシャール結節の症状

指先から2番目の関節(赤丸)(PIP関節)が腫れて痛む。全く痛みを伴わない場合もある。

母指CM関節症と同様に、関節軟骨の変性により、その指のPIP関節は変形し始め、進行すると指を曲げにくくなり、手作業に支障をきたす。

更年期以降のエストロゲンの減少による『腱鞘炎』を放置した結果、『ブシャール結節』を引き起こす女性が多い。初期の指の違和感から指の変形まで、7~10年かかる。変形が多いのは60代。

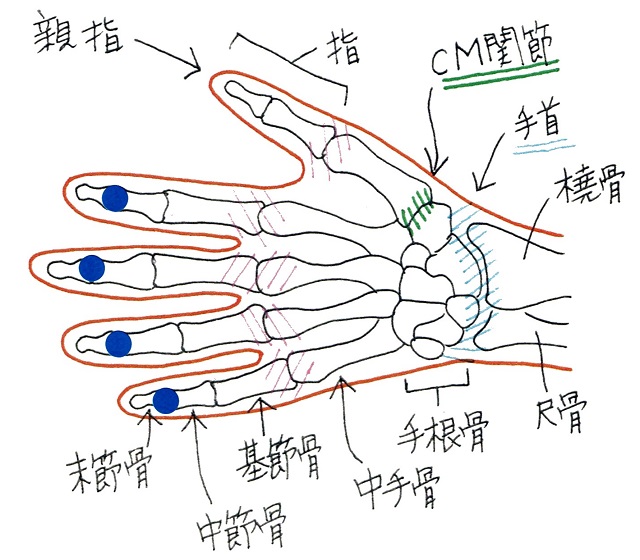

ヘバーデン結節の症状

指先から1番目の関節(青丸)(DIP関節)が腫れて痛む。痛みのため、指を強く握ることができない。進行すると、DIP関節が曲がって伸びなくなる。

手の痛みの原因と疾患を知ることが、適切な治療につながる

何が原因で、○○○筋の△△△の部位の腱と腱鞘が炎症を起こしているのか。また、▢▢▢の関節が変形しているのか。原因と疾患によって治療方法やセルフケア方法も変わってくる。そのため、原因と疾患を把握することは、とても大切。自己判断ではなく、専門医に診てもらおう!

特集記事『手の腱鞘炎』

【手の腱鞘炎の豆知識】女性ホルモン(エストロゲン)の減少による手のこわばり・痛み・しびれ・変形

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの原因と疾患別の症状

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの治療

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】セルフケア~装具&サポーター&テーピング

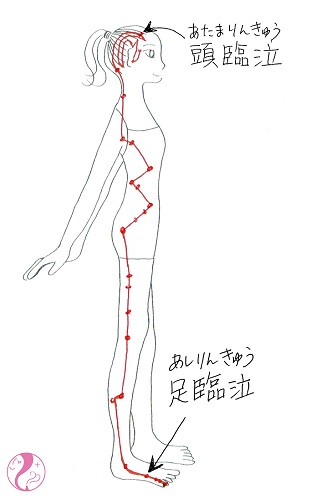

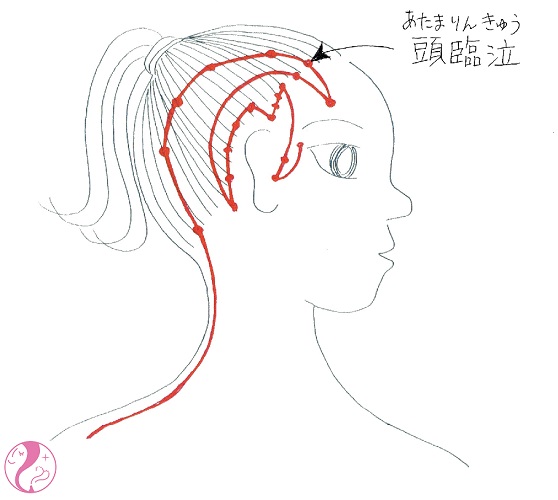

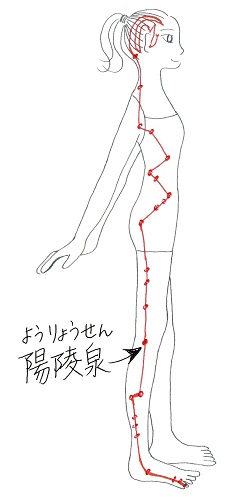

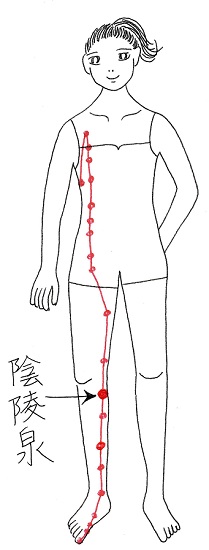

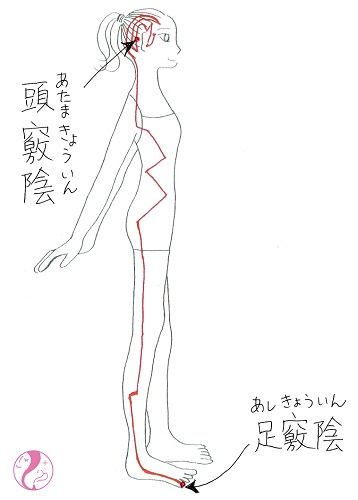

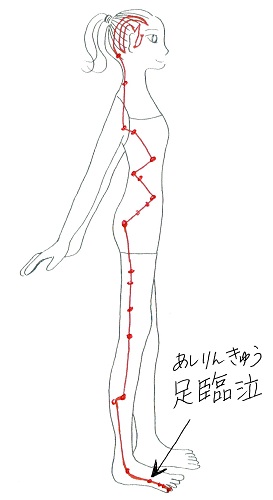

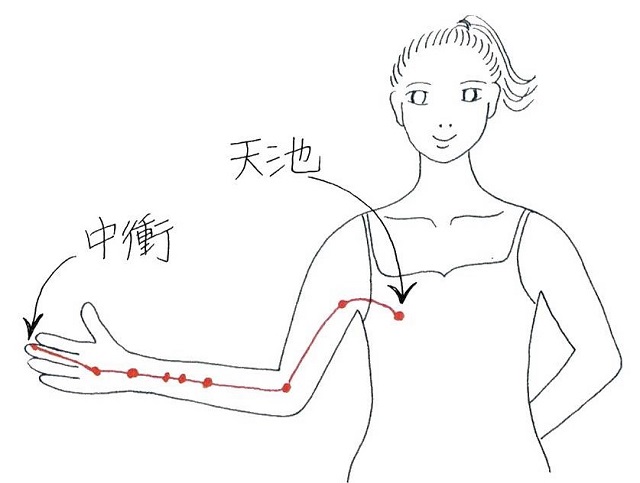

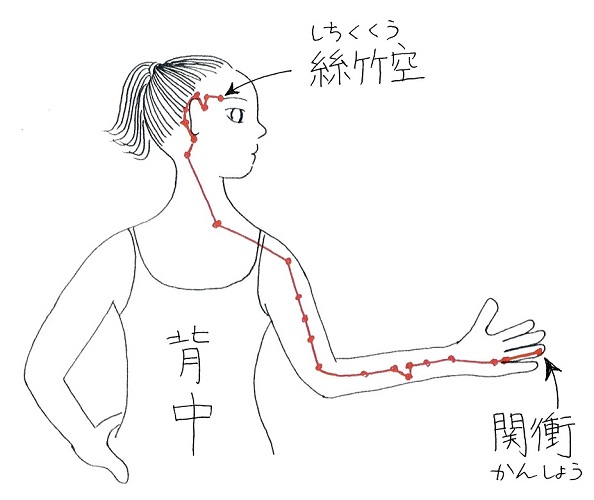

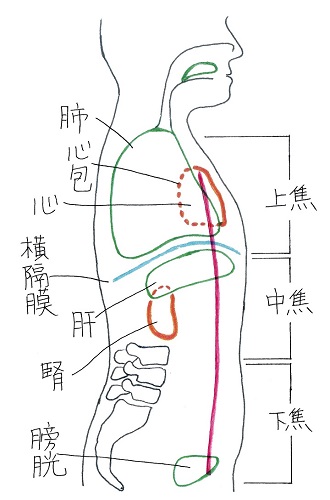

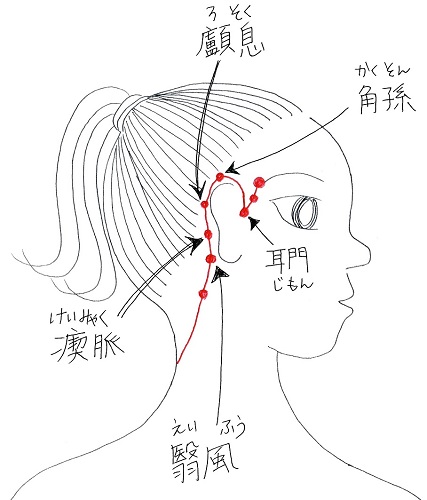

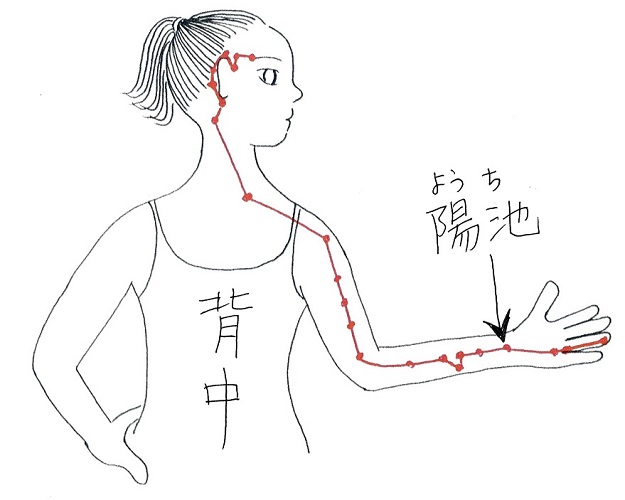

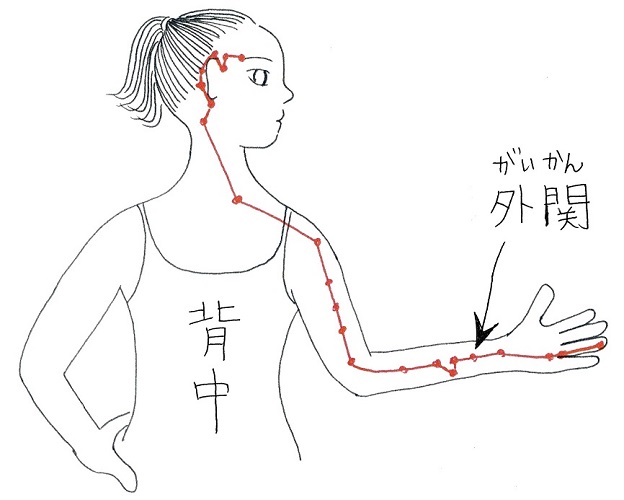

【ばね指、ド・ケルバン病、手根管症候群、母指CM関節症、ブシャール結節、ヘバーデン結節】手の痛みの鍼灸治療と予防鍼灸

9月に入るというのに、暑いっすー!すいか!かき氷!リンゴ味のアイスクリーム!ついつい冷たい物ばかり食べたくなるけど、胃を冷やすと、涼しくなった頃に秋バテしちゃう!気を付けよう!

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。