【動画で見る!ツボの取り方】婦人科の症状や自律神経の乱れ、足先の冷え、目の疲れなどに働きかけるツボ『太衝 たいしょう』

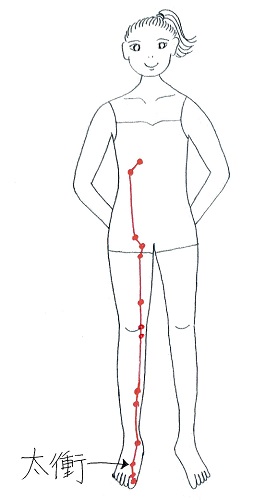

『太衝 たいしょう』というツボは、『足厥陰肝経 あし・けついん・かんけい』(赤いライン)という経絡の上にある。『太』は、『大きい』という意味。『衝』は、『要衝』のこと。『太衝』は、『足厥陰肝経』にとって重要なツボに当たる。

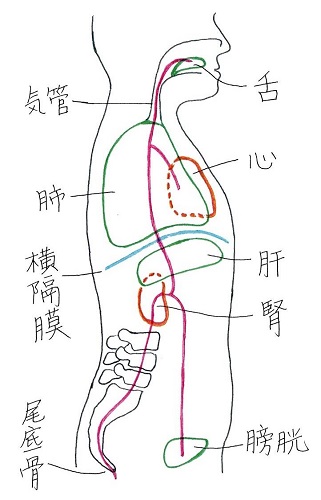

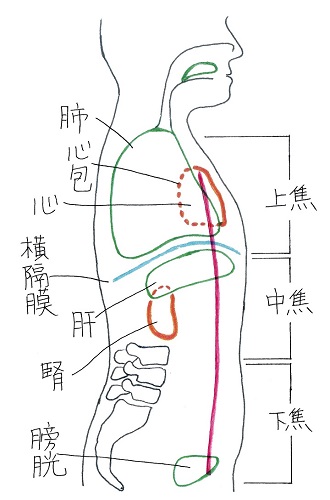

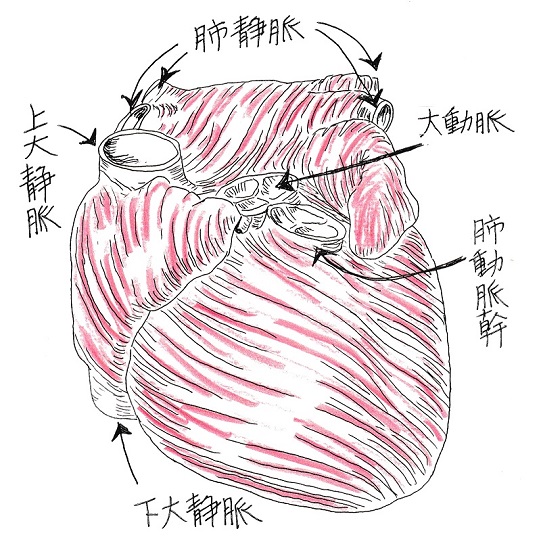

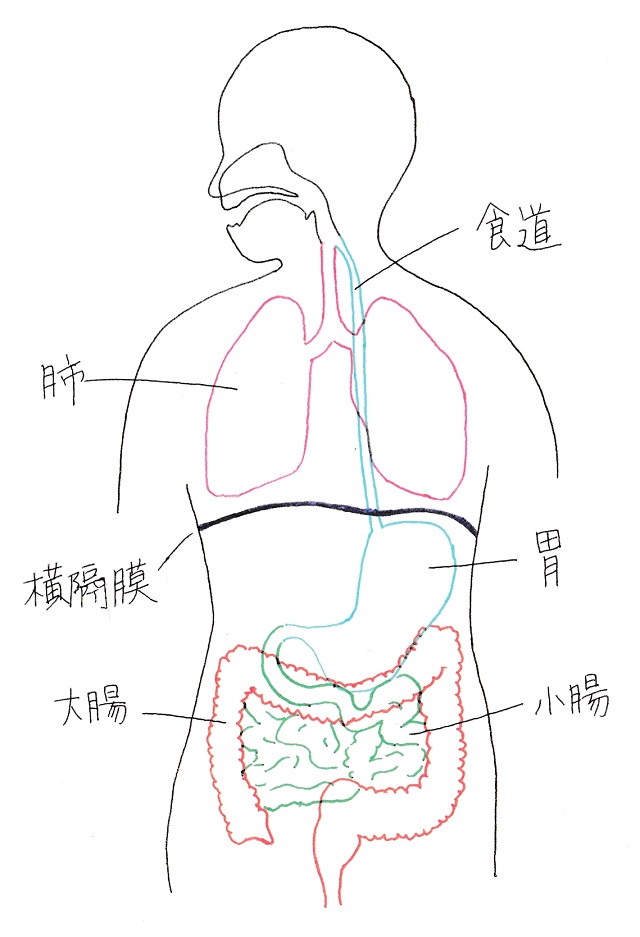

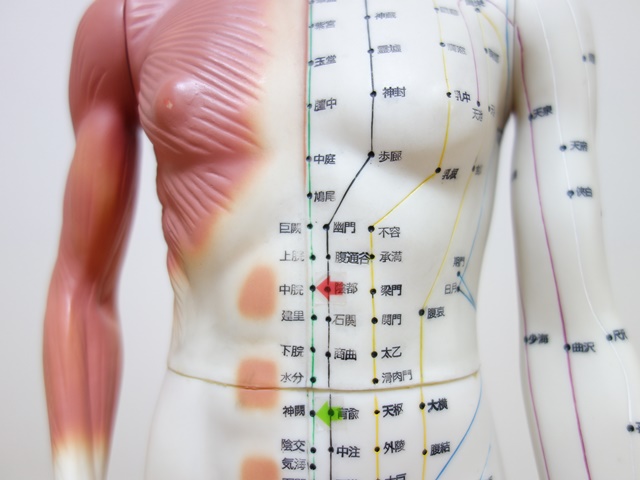

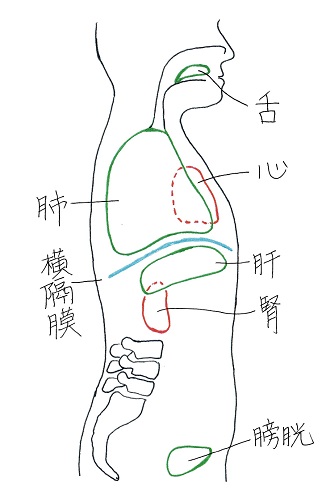

『足厥陰肝経』という経絡は、体内で『肝』とつながっている。肝の働きには、『血の貯蔵』と『血量の調節』がある。そのため、PMS(月経前症候群)・生理痛・生理不順・無月経・更年期症状など婦人科の症状や、高血圧、足の冷えの治療に、ツボ『太衝』は用いられる。

また、肝は精神活動とも深く関係している。イライラ感、不安感、ストレス、不眠、自律神経失調症などがあり、情緒を安定させたい時、『太衝』に鍼やお灸をする。

頭痛やのぼせ、めまい・耳鳴り・目の疲れにも用いられ、このツボの活用範囲は広い。肝の働き自体が、多岐にわたっているからなぁ…。

肝の働きについては、ブログ『特集:五臓六腑と経絡とツボと鍼灸の関係性⑲~足厥陰肝経』を見てね。ツボや経絡の働きを知ると、どのツボを使おうか、選びやすくなるよ。

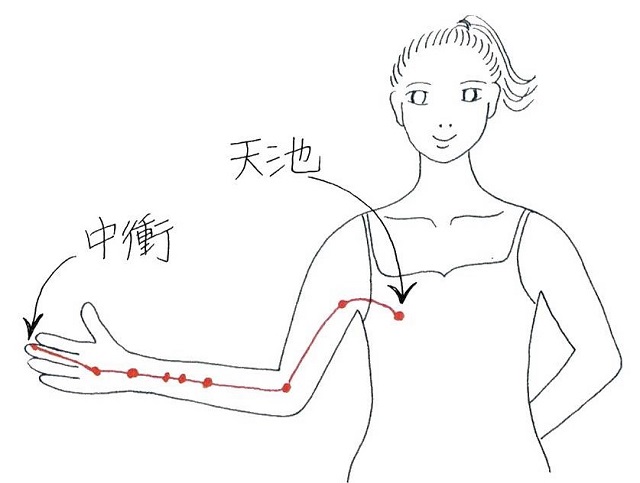

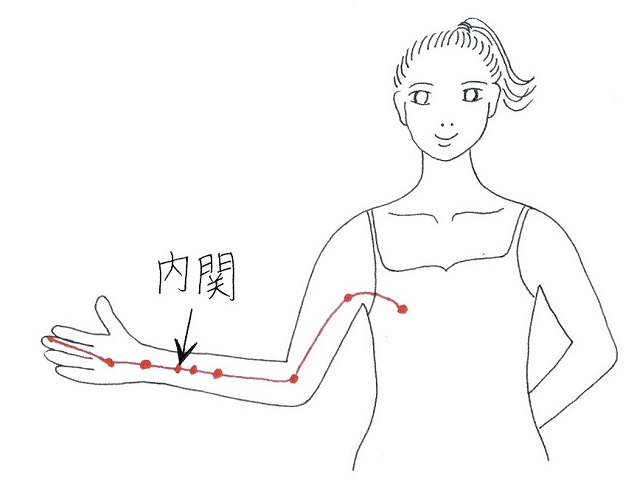

『イライラする』『そわそわする』『うじうじする』『ふわんふわんする』『ドヨ~ンとする』『ハァーッとため息…』そんな気持ちを切り替えたい!立て直したい!何とかしたい!時に、『太衝』もいいし、『内関 ないかん』もいいよ~。

ツボ『内関』は腕にある。詳しくは、ブログ【動画で見る!ツボの取り方】自律神経を整えるツボ『内関 ないかん』をご覧くださ~い。

『太衝』は足の甲にあり、ツボの取り方は『内関』よりも簡単。『太衝』にセルフお灸をしてみたい方は、下記のツボ取り動画をどうぞ!