【動画で見る!ツボの取り方】脚の筋肉痛や運動麻痺、膝の痛み、足首の捻挫に働きかけるツボ『陽陵泉 ようりょうせん』

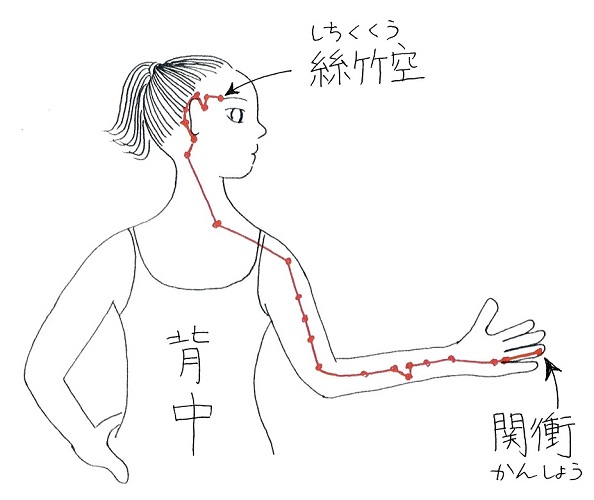

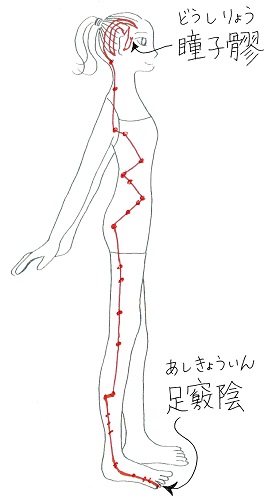

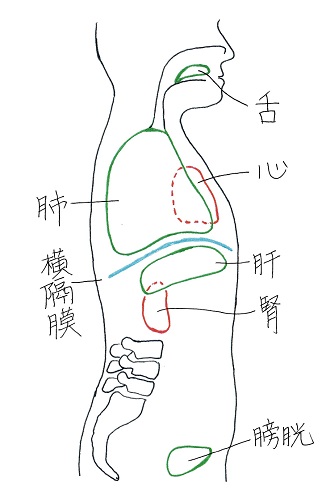

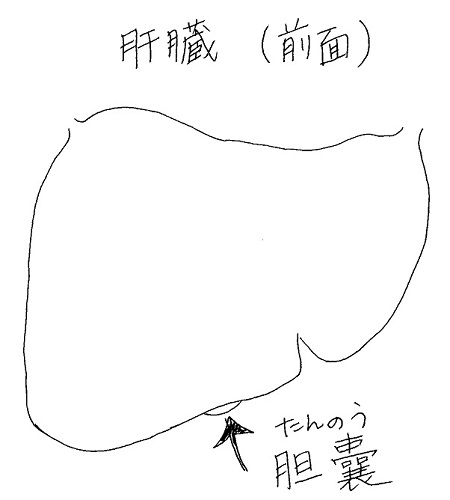

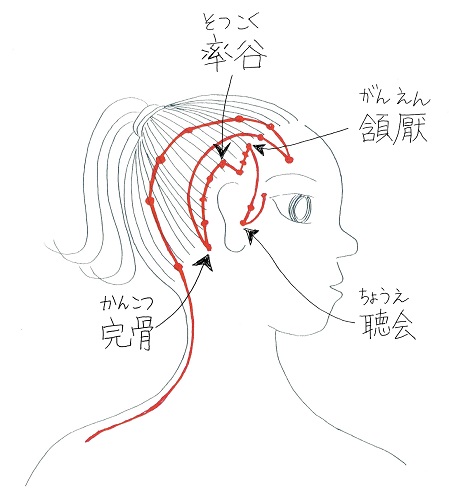

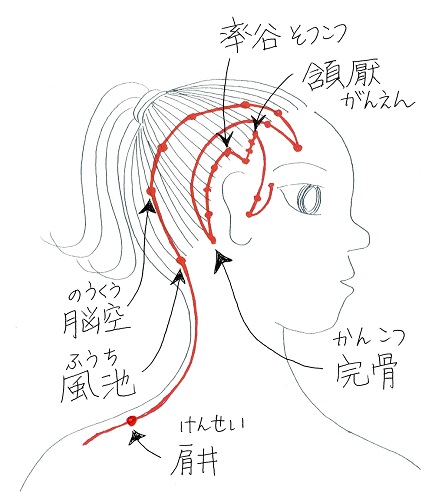

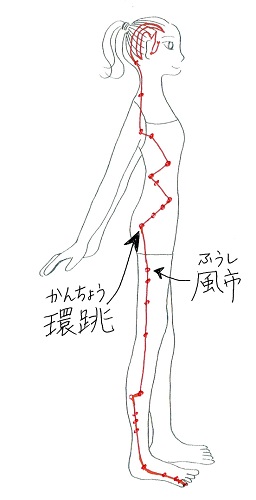

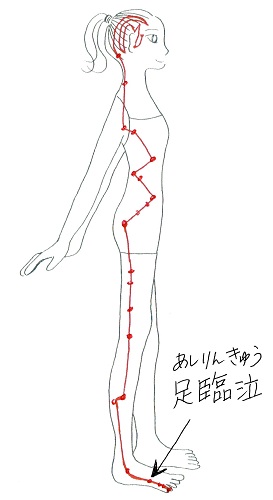

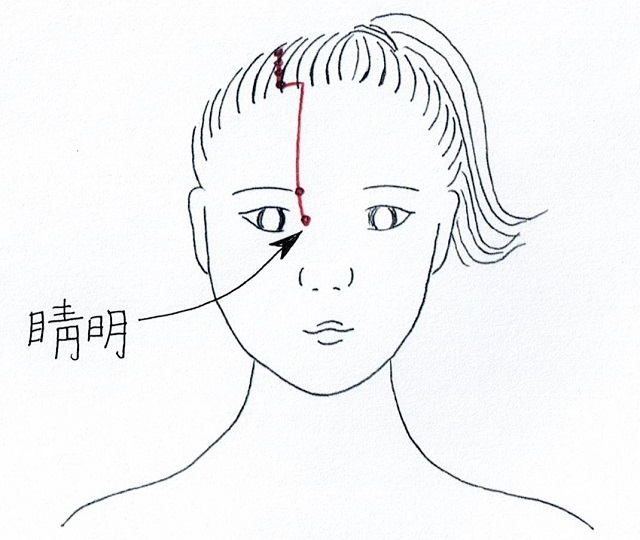

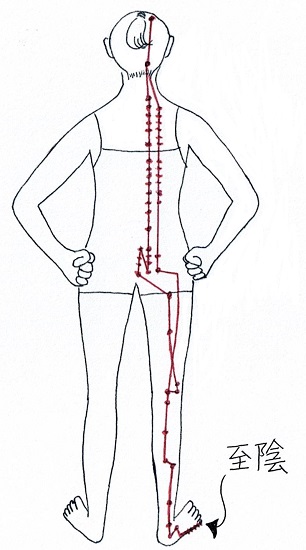

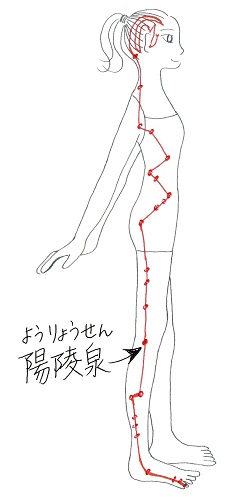

『陽陵泉 ようりょうせん』というツボは、『足少陽胆経 あし・しょうよう・たんけい』という経絡(赤いライン)の上にある。

東洋医学では、すべての物を『陰』と『陽』に分けている。『内側』は『陰』。『外側』は『陽』。『陽陵泉』は、膝下の外側にあるので、『陽』と名付けられている。膝下には2本の骨があり、外側の骨の頭は、少し盛り上がっている。これを『陵』と表現している。そのすぐ下、かつ前面に、『陽陵泉』というツボがある。そこは少しくぼんでいるので、『泉』と表現している。

ツボの名前の由来は、その部位の特徴を、地形になぞらえているものが多い。今までツボ取り動画で紹介してきたツボの中では…。太淵(たいえん)、尺沢(しゃくたく)、陽谿(ようけい)、合谷(ごうこく)、曲池、梁丘(りょうきゅう)、血海(けっかい)、陰陵泉、少海(しょうかい)、陽谷(ようこく)、小海(しょうかい)、大陵、陽池。

ちなみに、『陰陵泉』は、膝下の内側の骨の頭の下にあり、『陽陵泉』と同じ理由で、名前が付けられている。これら2つのツボは膝の近くにあるので、膝が痛い時に、よく用いられる。『陰陵泉』が気になった方は、【動画で見る!ツボの取り方】膝の痛みに働きかけるツボ『陰陵泉 いんりょうせん』 というブログをご覧ください。

ツボの名前の意味が分かると、ツボの位置を探す時の手掛かりとなるよ~。

『陽陵泉』の別名は、『筋会 きんえ』。『筋会』は、筋の精気(せいき)(=エネルギー)が集まるツボのこと。筋肉のトラブルに対して、治療作用が強い。古代から、東洋医学ではそのように言われているが、全身の筋肉というよりも、下半身の筋肉に対して作用が強いと思う。

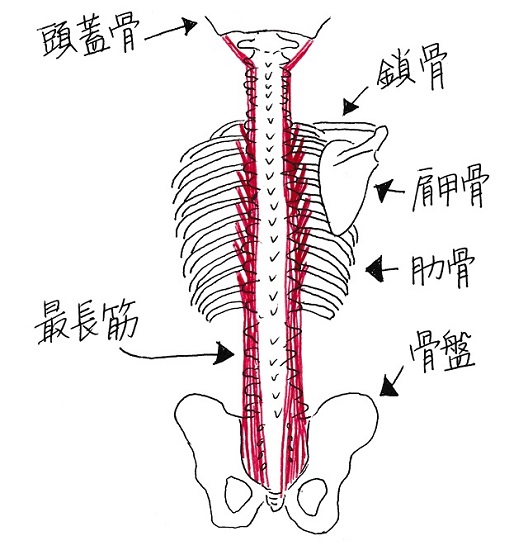

長時間の散歩やジョギング、ランニング、登山、サッカーなど、脚を酷使して、腰~お尻~脚の筋肉痛になった時、『陽陵泉』に鍼やお灸をする。

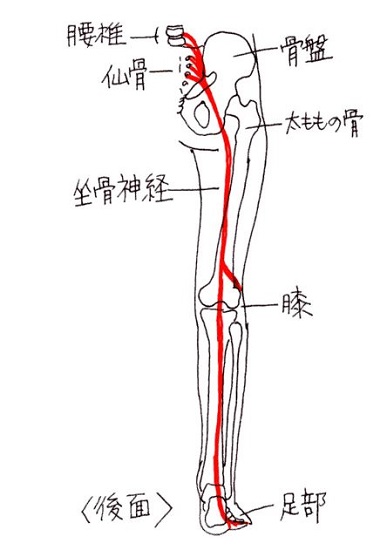

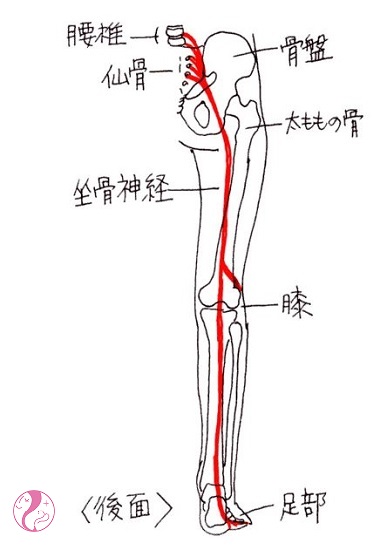

こちらは、下半身を後ろから見たイラスト。赤いラインは坐骨神経。腰椎・仙骨からお尻、脚の後面、足底を通っている。

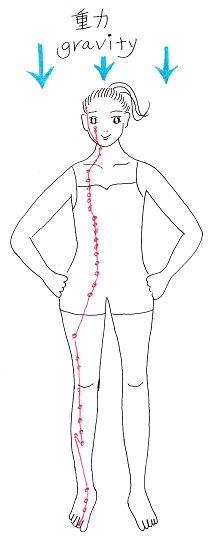

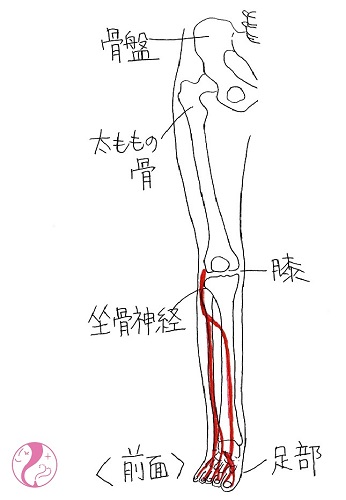

こちらは、下半身を正面から見たイラスト。坐骨神経は膝裏から枝分かれ、膝下の前面、むこうずねを下行し、足の甲、足指まで通っている。これらの走行に沿って痛みが生じる『坐骨神経痛』の改善にも、『陽陵泉』が用いられる。

また、脳血管障がいによる、脚の運動麻痺に対しても用いられることがある。

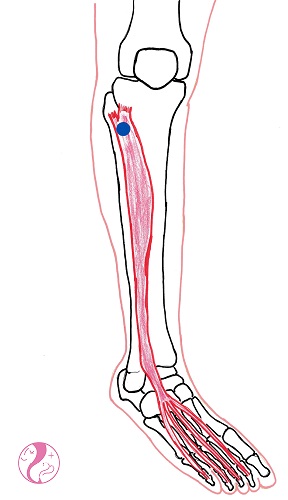

こちらは、右の、膝から指先のイラスト。赤いのは、『長趾伸筋 ちょうし・しんきん』という筋肉。脚の人差し指から小指までの4本を、足の甲側に反らす働きがある。その上に、『陽陵泉』(青丸)がある。足首の捻挫は、この筋肉や周辺の筋肉を傷めることがある。そんな時には、このツボが用いられる。

セルフお灸もおすすめだが、取り方が難しい。そのため、撮影したツボ取り動画は、時間が長くなった。しかし!!!ツボの取り方のコツをつかめば、位置をすぐ探せると思う。興味のある方は、どうぞ下記の動画をご覧ください。

さて、おまけの話。毎年、年末になると、「来年の年賀状はどうしようかなぁ…」と考える。コトーの年賀状は初笑いをねらっており、干支に関係しないことも多い。

昨年末、「そうだ!ツボ取り動画で、頭部のマネキンにかぶせているウィッグをかぶってみよう!」とひらめいた。2023年を迎えてだいぶ経ったが、あなたに笑ってほしい。

今年もよろしくです!