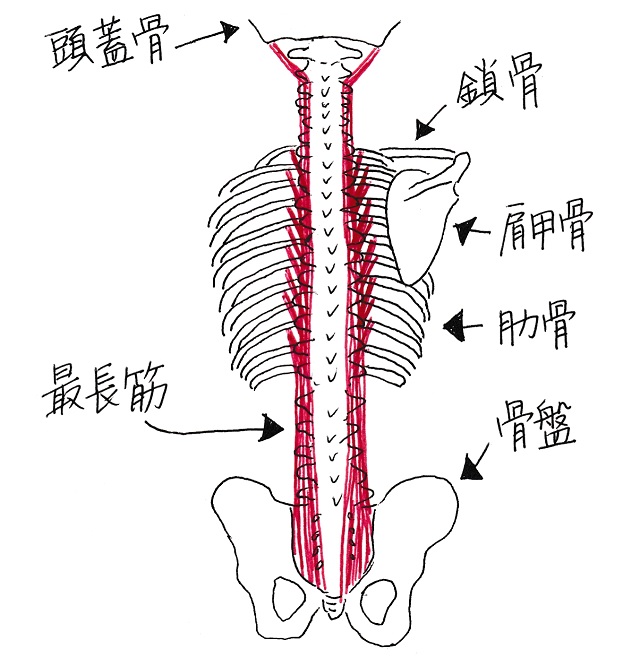

魚の目の治療~鍼灸編

魚の目を取る方法として、『点灸 てんきゅう』というお灸の手技がある。

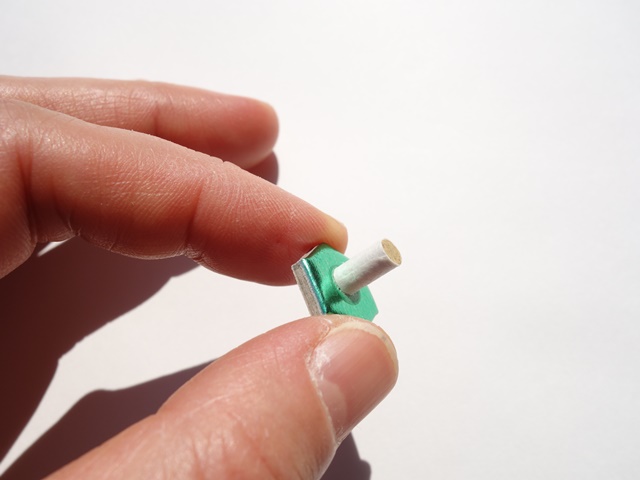

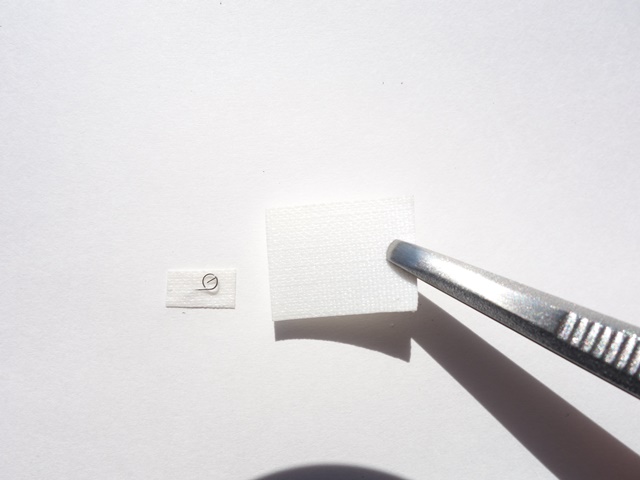

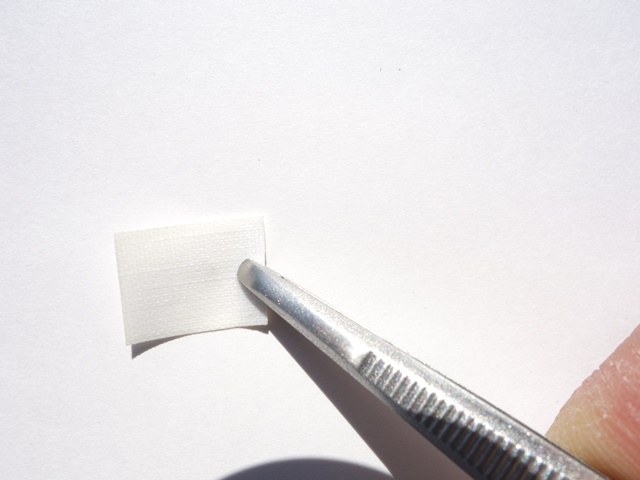

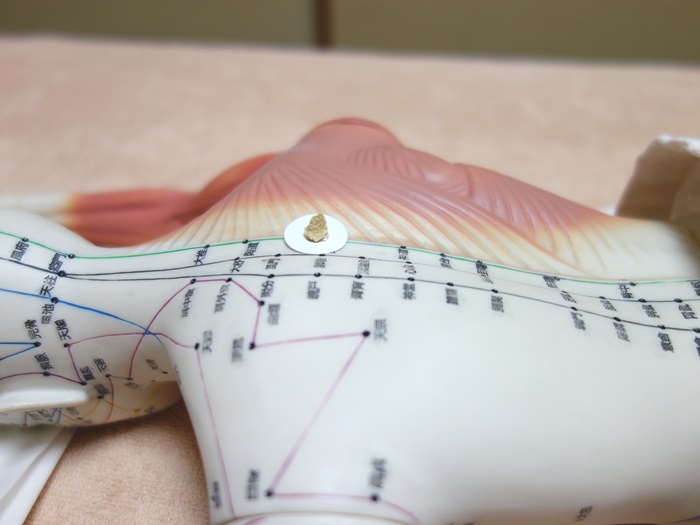

ツボに『灸点紙 きゅうてんし』というシールを貼る。

その上に、米粒大の円錐形のモグサをのせる。

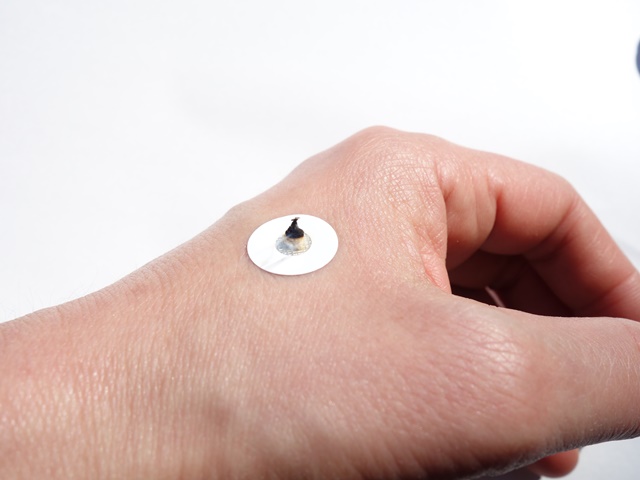

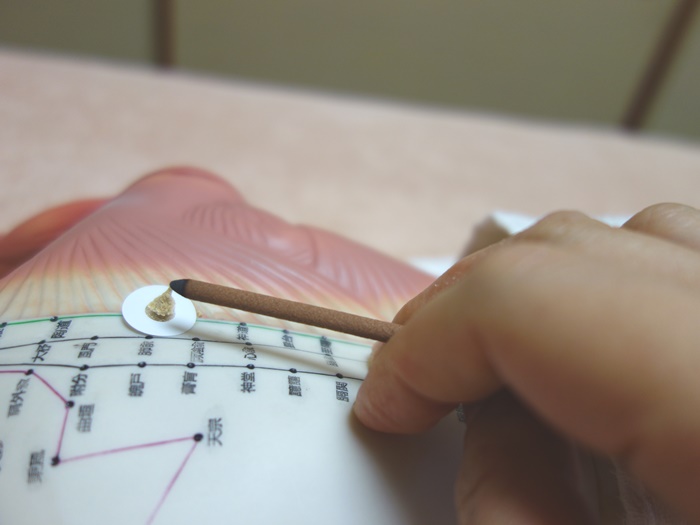

お灸用の線香でモグサの先端に火をつけ、お灸をする。火が消えたら、灰の上に、新しいモグサをのせ、火をつけ、お灸をする。1つのツボに対して、この工程を7回ほど繰り返す。

皮膚の上に灸点紙を貼るので、跡は残らない。とはいえ、燃え終わる時、ピリッと一瞬熱さを感じる。そこが『点灸』の素晴らしい所。ツボの中の中まで、刺激が伝わる。

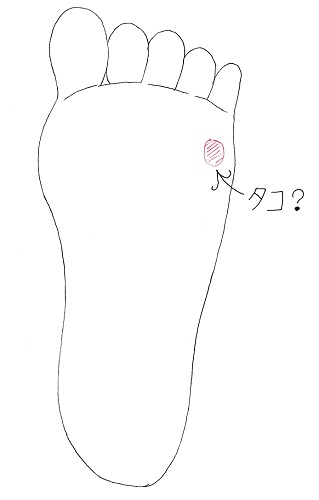

分かりますか?左足の裏、小指の下に、魚の目ができちゃった!

思い起こせば、昨年の夏。この辺り(赤丸)の皮膚が硬くなり、タコができたと思っていた。秋に入り、常時、靴下を履くようになり、その存在を忘れていた。

この冬、室内履きを履かずにフローリングを歩いていたら、足裏にズキッ!と痛みが走った。目を凝らして見ると、直径1mm程度の魚の目になってる~~~~~!タコから魚の目に変化するの?

点灸の出番です!

魚の目を中心とした『硬くなっている皮膚』の上ぎりぎりに、円錐形のモグサをのせる。

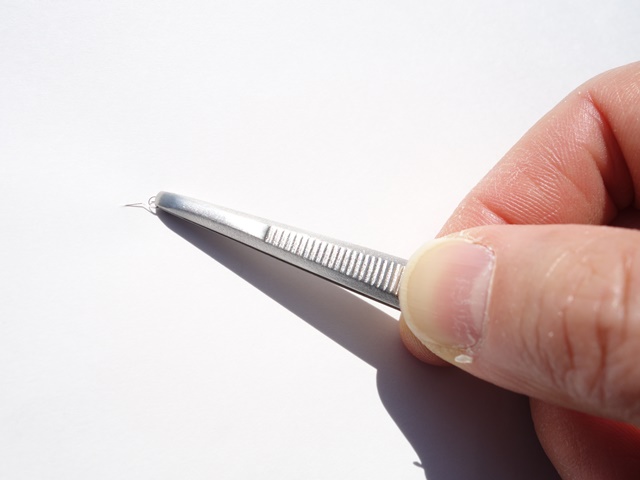

モグサの先端に線香で火を付ける。

『灸点紙』というシールを貼らなくても、皮膚が分厚くなっているから、お灸の熱さを感じない。

あっという間に、燃え終わる。この上に新しいモグサをのせ、お灸をする。この工程を20~25回ほど繰り返す。すると…。

皮膚が焦げる。毎日、ここに点灸を20~25回程度続けると、この部分の皮膚がかさぶたになる。やがて、かさぶたが自然にはがれる。その時に、魚の目の芯も取れたら、ばんざーい!

まだ、魚の目の芯が残っていたら、点灸を続ける。かさぶたを何回か繰り返し、芯が取れるまで、数か月かかることもある。

コトーは点灸をするのを忘れがちで、なかなか進展しないまま、ゴールデンウィークに突入。ゴールデンウィーク中は、よく歩き、魚の目の周辺の皮膚がささくれた。

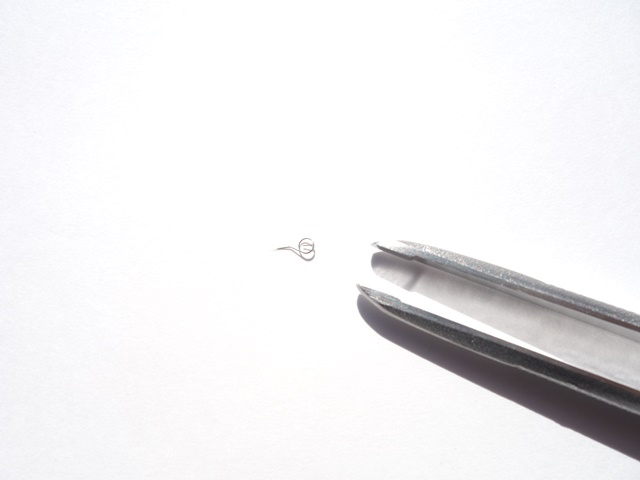

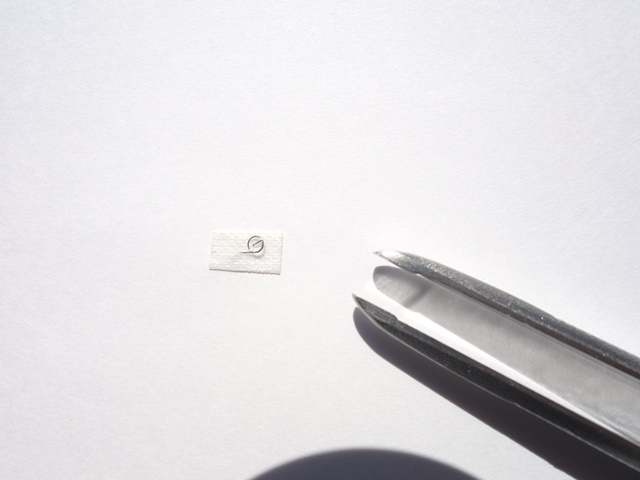

浴槽につかっている時、ささくれを触っていたら、はがれ始めた。指でつまんで引っ張ると、ささぐれがピローッとはがれた。何気なく、取れたささくれの裏を見ると、魚の目の円錐形の芯(高さ1.5㎜程度)が付いている~~~!

イヤイヤ、こんな簡単に芯が取れるわけがない。皮膚の奥に芯が残っているかも…。時間が経つうちに、魚の目周辺の皮膚が柔らかくなった。

魚の目の芯で分断されていた、足の裏の指紋も一直線になっている。きたない足の裏をお見せして、申し訳ない!

魚の目は完全に取れた気がする。『魚の目への点灸』を実体験で報告するつもりが、このような展開となり、う~ん、何とも言い難い…。

福岡県福岡市にある、女性専門の鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。

5月22日(月曜日)~6月4日(日曜日)の期間、研修のため、休診させていただきます。長期間、ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。