【むくみ】むくみのセルフケア①~むくみを引き起こしている生活習慣の見直し13項目

セルフケア① 同じ姿勢を長時間とらない

【むくみ】むくみのしくみ~なぜ夕方になると脚がむくむのか という記事で紹介したように、座りっぱなしや立ちっぱなしなど、長時間の同一姿勢は、むくみを引き起こしやすい。

正座は、太ももの裏から膝下にかけて圧迫され、血流が滞り、むくみを助長させるので、できるだけ避けたい。

まめに、姿勢を替えたり、動いていると、むくみの解消となる上、むくみにくい。

コトーは、デスクワーク中、昇降机を使っている。基本的には立位で作業。1時間を超えると…、

昇降机を下げて、腰かけて作業。考え事をしている時は、この振り子式の椅子を前後に揺すり、腰の筋肉がガチっと固まるのを防ぐ。

セルフケア② 体を締め付ける服装を避ける

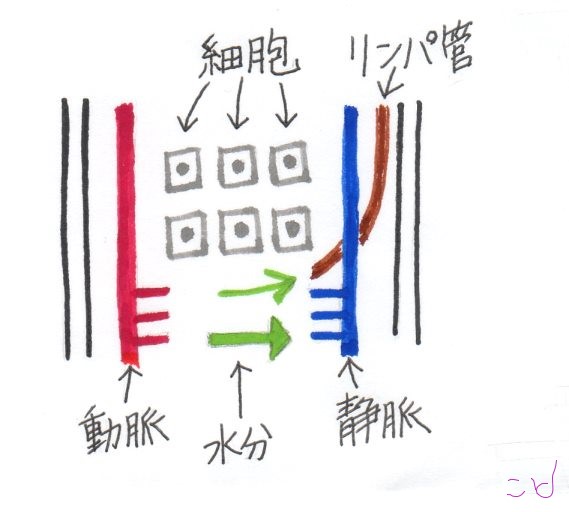

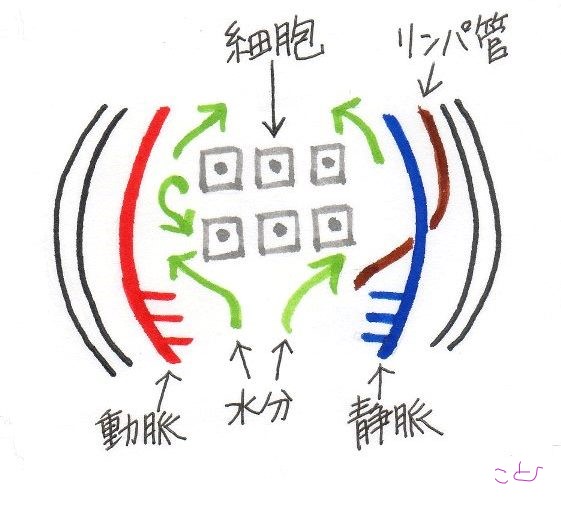

私たちの体のパーツ(皮膚・髪の毛・筋肉・内臓・骨など)は、たくさんの細胞が集まってできている。

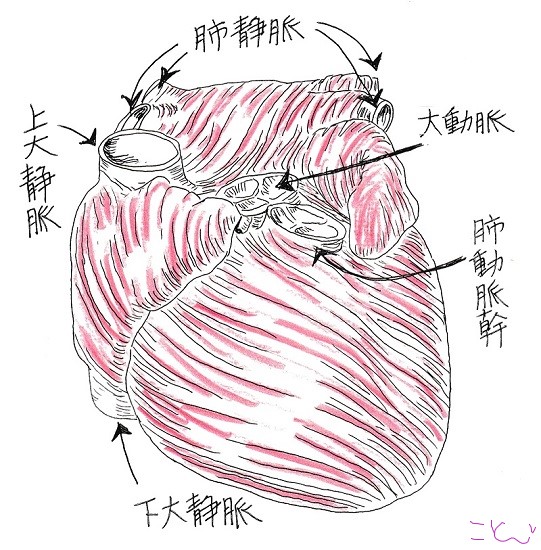

その細胞から出された『古く、いらなくなった水分』(黄緑色の矢印)は、体の表面を通る静脈(じょうみゃく)(青色)やリンパ管(茶色)に吸い込まれ、血液とともに、心臓へと戻っていく。

体を締め付ける服を着ていると、この静脈やリンパ管の流れが妨げられ、『古い水分』は、吸い込まれにくくなり、細胞の外にたまり、むくみとなる。

セルフケア③ ハイヒールやピッタリサイズのロングブーツを長時間履かない

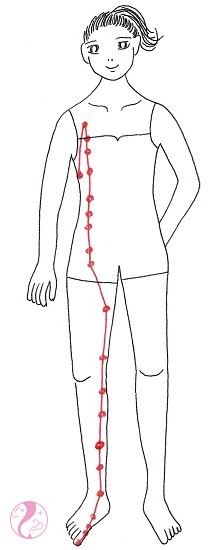

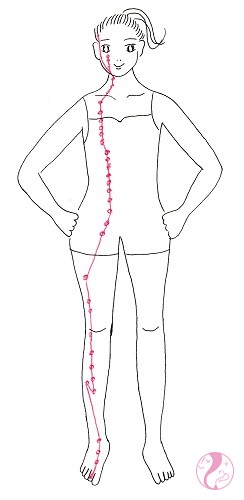

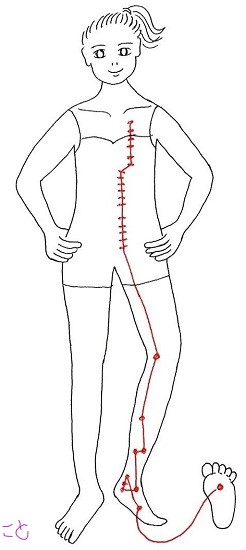

筋肉が動くと、その隣にある静脈やリンパ管は押され、ポンプ作用で、中にある血液やリンパ液(古くなった水分も含まれる)は、心臓へ戻りやすい。

ハイヒールなど脚を締め付ける靴を履き続けると、脚の筋肉が緊張して硬くなり、隣にある静脈やリンパ管を押す力が弱まる。そうなると、静脈やリンパ管の中の血液やリンパ液の流れも滞る。そうなると、細胞の外にある『古い水分』も吸い込まれにくく、細胞の外にたまり、脚がむくむ。

提案1:毎日は、ハイヒールを履かない

「ハイヒールを履くと、脚が長く見えるし、自前の服には断然ハイヒールが似合う」という方は、ロウヒールで出かける日も作ってほしい。先細りのハイヒールの常用は、外反母趾や内反小趾(=脚の小指が薬指側に傾く)など、足指の変形にもなりやすい。

提案2:職場では靴を履き替える

出勤・退勤時にはハイヒールを履き、仕事中は、ロッカーなどに置いたロウヒール靴を履く。また、職場でヒールのあるカチッとした靴を履くならば、出勤・退勤時は、ラフなスポーツシューズに履き替える。

セルフケア④ 体を冷やさない

体が冷えると、血管は収縮し、血流は滞る。リンパ管も冷えると動きが鈍くなる。細胞から出された『古く、いらなくなった水分』は吸収されにくく、細胞の外にたまり、むくみとなる。

セルフケア⑤ 入浴は浴槽につかる

浴槽につかって体の芯まで温まると、体の末端の血流もよくなり、『古い水分』は、はけやすい。

また、水圧によって、血液とリンパ液と一緒に『古い水分』は、心臓へ戻りやすい。

セルフケア⑥ 疲れをためない

心臓の拍動で押し出された『新鮮な酸素と血液』は、動脈を流れ、全身の細胞へ行き渡る。

慢性の寝不足や疲労は、細胞の中に、二酸化炭素や疲労物質などをためこみ、酸素が不足する。酸欠を改善しようと、血管が広がり、血流量(酸素を含む)が増える。血液の中には水分も含まれ、水分量も増える。

『余分な水分』は静脈とリンパ管が吸い取りたいが、大量のため吸い取れきれずに、たまってむくみとなる。

セルフケア⑦ ストレスをためない

ストレスによって血管が収縮し、血流が滞るため、『古い水分』はたまりやすい。

セルフケア⑧ 塩分を摂りすぎない

塩の主成分であるナトリウムは、『一定の水分を引きつける』性質をもつ。そのため、塩分を摂りすぎると、体内に水分がたまることになる。

スナック菓子やカップラーメンを控えよう!

濃い味付けの料理が好きな方は、ちょっとずつでも薄味にしよう!最初は物足りなくても、そのうち、野菜など素材自体がもつ『うまみ』を感じられるようになるよ~。

セルフケア⑨ 水分を摂りすぎない

余分な水分は、最終的には腎臓でろ過され、尿として排泄される。

水分を摂りすぎると、腎臓がオーバーワークとなり、排泄しきれない。

セルフケア⑩ 飲酒はほどほどに…

お酒を飲むと、血管が広がる。広がった動脈の壁から、多量の水分が染み出る。しかし、静脈やリンパ管からの『吸い取り』が追いつかず、たまってむくむ。

セルフケア⑪ 極端なダイエットはしない

少量の食事や、偏った食事内容のダイエットは、血管の中にあるタンパク質を減らす。タンパク質には、『水分を引きつける』性質がある。タンパク質が少なくなると、血管の中の水分を引きつけられず、水分は血管の外へと染み出る。

セルフケア⑫ 太りすぎない

体重が増えると、酸素や栄養を含んだ血液が多く必要となる。そうなると、酸素や血液を送り出す心臓に負担がかかり、血液やリンパ液の流れが滞り、全身がむくみやすくなる。

また、皮下脂肪には、『水分を滞らせやすい』性質がある。見た目はやせていても、皮下脂肪が多い方は、むくみやすい。

セルフケア⑬ 弾性ストッキングの着用

医療用の弾性ストッキングは、着用すると、足首の圧迫力が最も強く、上に向かうほど、圧力が弱くなっている。その圧迫力によって、脚の血液やリンパ液の流れが改善し、血液が心臓に戻りやすくなる。

弾性ストッキングの圧迫力は、弱圧、中圧、強圧、の三段階ある。むくみの程度や、むくみの原因となっている病気によって、使い分ける。医療機関で診察を受け、自分の脚に合う圧力のストッキングを処方してもらおう!

圧がかなり強いので、履きにくい。履く時のコツも指導を受けよう!

座りっぱなしや立ちっぱなしの仕事で、脚のむくみが強く、重だるくてしょうがないという方も着用すると楽になる。

長時間の飛行機・新幹線の乗車によるエコノミークラス症候群対策としても活用できる。

市販の着圧ストッキングは、軽いむくみには対応できるかもしれないが、『治療』としては圧迫圧が不十分。自己判断はしないほうがいいかも…。

まとめ

【むくみ】むくみの原因~原因となっている病気を治さないと、改善しないむくみもある という記事で紹介したように、むくみには、『一過性のむくみ』と『慢性的なむくみ』がある。

『一過性のむくみ』は、夕方にむくんでも、一晩ぐっすり眠れば、むくみが解消している。このむくみは、生活習慣の見直しで、改善や解消ができる。どんな生活習慣でむくみやすくなるのか、さぐってみよう!1つだけではないかも…。無理なく変えられそうな生活習慣から、見直そう!

『慢性的なむくみ』は、病気が原因と考えられ、医療機関で病気の治療を受けながら、生活習慣も見直そう!

次回は、むくみのセルフケアの第2弾。マッサージやストレッチング、簡単な運動を紹介します。

あひゃ~~~~~、普段の倍の長さの記事になっちゃった。最後まで読んでいただき、ありがとさん!

春菊を冷蔵庫で眠らせていたら、花芽が出ていた。水を入れたコップに挿したら、黄色い小さな花が咲いたよ。