【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~前編

秋には肺をいたわり、気(=エネルギー)を補充する

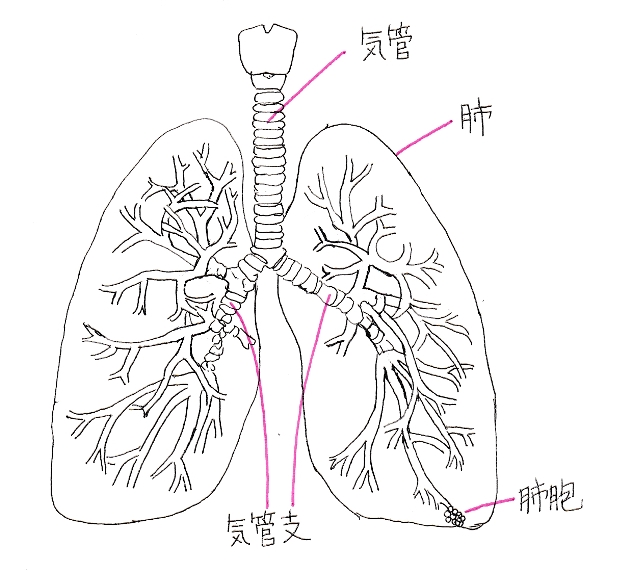

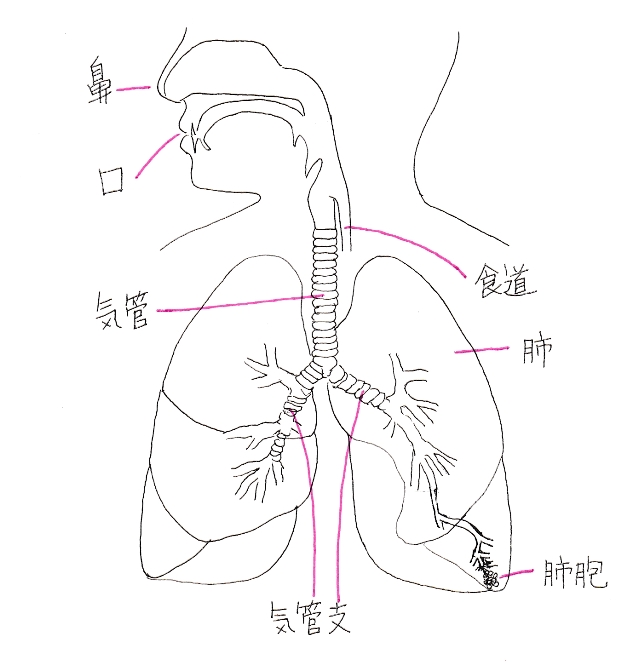

五臓六腑の肺は、潤いを好み、乾燥を嫌う。秋口に入り、空気が乾燥しだすと、肺はダメージを受けやすい。

秋口の肌荒れやかぜ、アレルギー(花粉症・鼻炎など)は、肺の機能低下による。乾燥から肺を守ることが、秋口の諸症状を改善することにつながる。

また、秋は気が不足しやすい季節。気を補うことが、肺を元気にすることにもつながる。

乾燥対策1 室内の加湿

日中、長時間いる部屋や寝室に、湿度付き温度計を置こう。快適な湿度は、50~60%。それ以下だったら、加湿器を使い、乾燥から肺を守ろう。湿度が低すぎて、ニコチャンの口がへの字になってる。

乾燥対策2 保湿クリームやリップクリームで、皮膚をガード!

日中はもちろん、入浴直後にもクリームで保湿。コトーは、クリームをたっぷり皮膚に塗りこんで、木綿の手袋と靴下を履いて就寝。クリームが服や寝具に付いちゃうからねぇ。洗濯する時、手袋たちを裏返しにするのが面倒だけど…。

気温差対策 重ね着とショールやスカーフで調整しよう

日中、気温が上がっても、日陰や室内はひんやり…。朝晩は更にひんやり…。秋は何を着ていいか困る。

コトーは、日中、厚手のTシャツや薄手の長袖Tシャツで対応。朝晩や、冷房が入っているスーパーなどでは、薄手のカーディガンやパーカーをはおる。

首にスカーフを巻くだけでも体が温かくなる。外出時、バックに薄手のショールやスカーフを入れておくのもおすすめ。

尚、これからやってくる冬に向けて、厚着は禁物。理由は、下記の『気の補充3 動く』で説明するよ~。

気(=エネルギー)の補充1 食事を整える

気は、食事と呼吸(=酸素)で作られる。だからこそ、何を食べ、何を控えるかは、どの季節においても重要。

極暑でエネルギーを使いすぎ、秋口には気が不足。あまりの暑さに、コトーは、封印していたアイスを食べ、冷えた炭酸水もごくごく飲んだ。冷たいものは体に負担をかける。

気温は高いが、湿度が低く、過ごしやすい秋口からは、冷たい物を控え、少しずつ温かいものにシフト!根菜類(大根・人参・ごぼう・里芋など)は体を温める作用があり、積極的にとっていきたい食材。

夏に冷たいものをとりすぎ、胃腸が弱っている方は、根菜類をぐつぐつ煮込んだスープなど、消化のいいものをとり、まず、胃腸を元気にしよう!

ネギ・ショウガ・とうがらし・ニンニク・大根・玉ねぎなど辛味のある食材は、体を温め、気の流れをよくする。辛味は、肺と相性がいい。しかし、辛いものをとりすぎると、肺は活発になりすぎ、五臓六腑の『肝』がダメージを受ける。『肝』は、酸味と相性がいい。秋は、少辛多酸。辛味のあるものをちょっぴり。梅干しや酢の物など酸味のあるものを、それよりもちょっと多めにとる。

気の補充2 早寝早起きと十分な睡眠

気にはたくさんの種類がある。その中の一つ、衛気(えき)が、細菌やウィルスなどの外邪から体を守る。就寝中に、衛気は蓄えられる。そのため、十分な睡眠は必須。

東洋医学では、秋こそ夜更かしをせず、早寝早起き!と、説いている。夜更かしが気持ちいい季節だけどねぇ…。

不摂生をすると、その次の季節に体調を崩す。セルフケアは、今の季節だけでなく、次の季節の体調にもかかってくる。ないがしろにはできないなぁ…。

気の補充3 動く!

保温というと、洋服やホッカイロ、暖房器具など、外から温めることを連想しがち。それ以前に大切なのは、体内で熱を作り、その熱を体外に出さないこと。

筋肉は、動くと熱を発生する。それを保温することを、まずやってみよう。体を動かし、筋肉を使えば、しっかりと体熱があるから、肌寒い季節でも、薄着で大丈夫。

コトーは、寒い時期に大掃除は嫌なので、秋に大掃除をしている。網戸を洗って、窓を拭き、体熱を作ってる。

体を動かすと、気が巡りやすく、衛気の働きもよくなるよー。

特集記事『秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)』

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】東洋医学のアプローチ

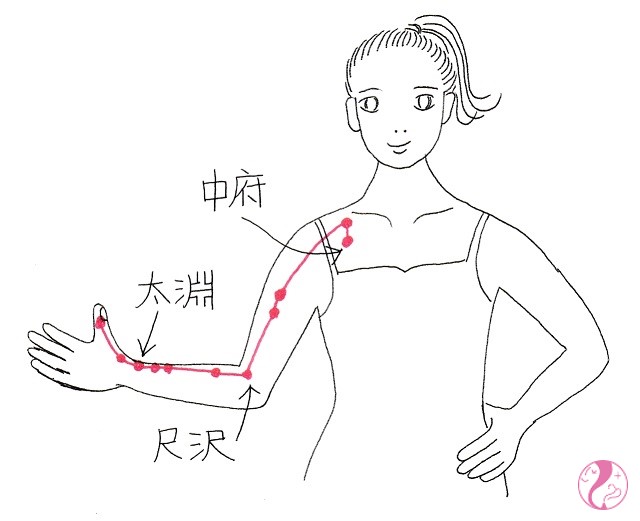

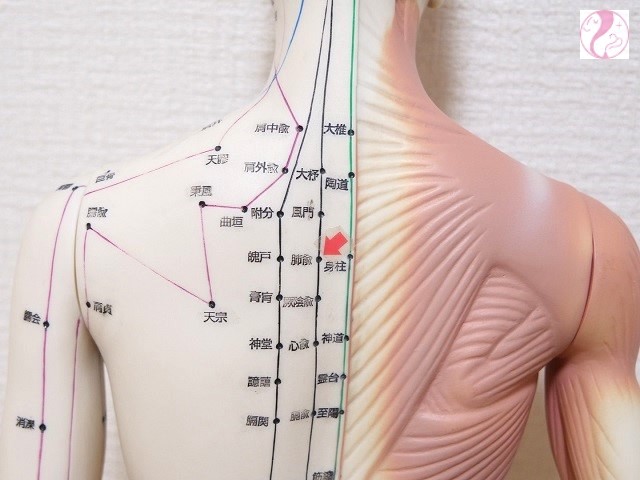

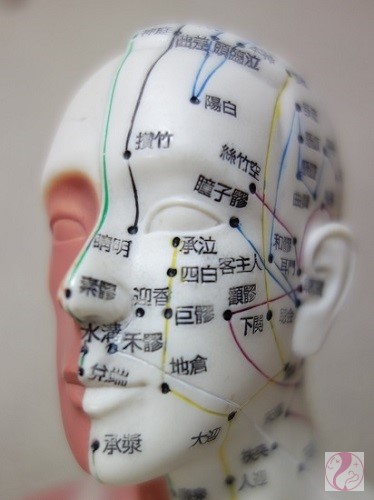

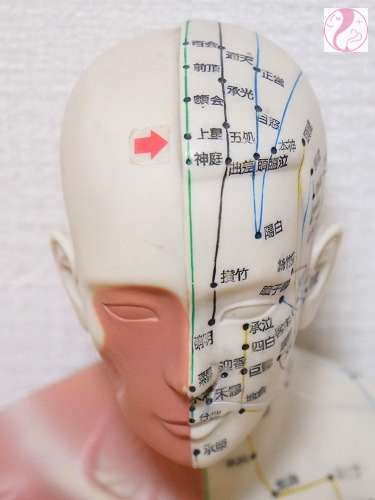

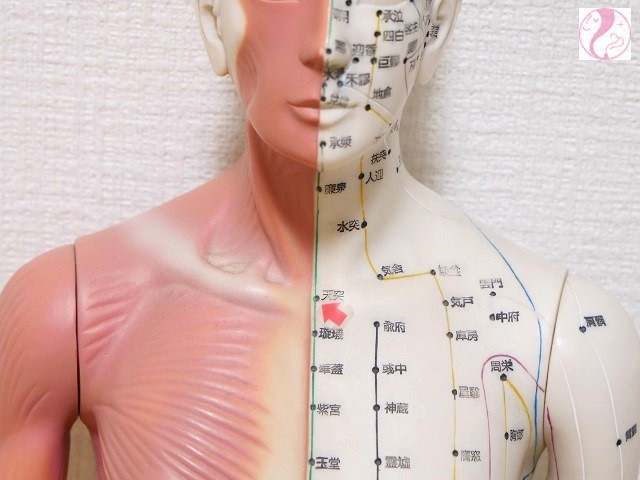

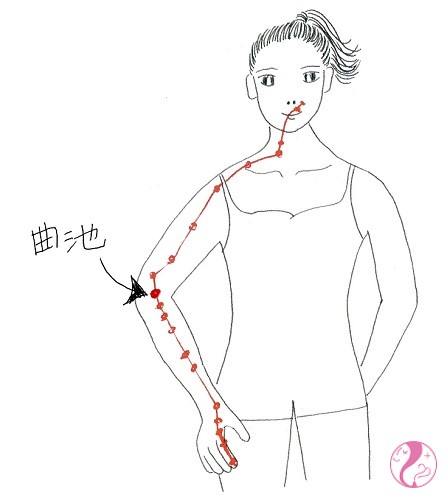

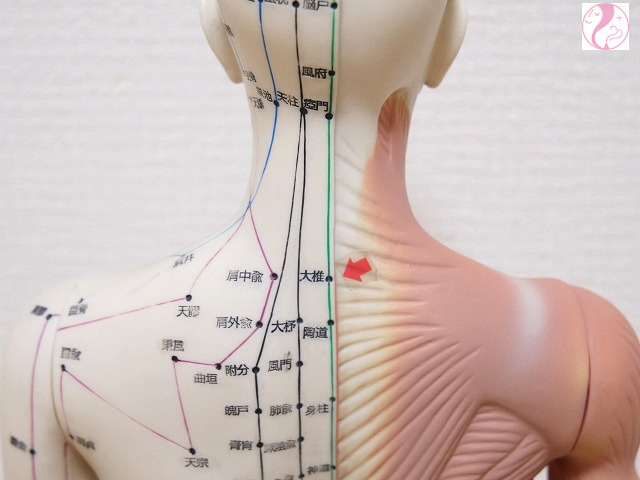

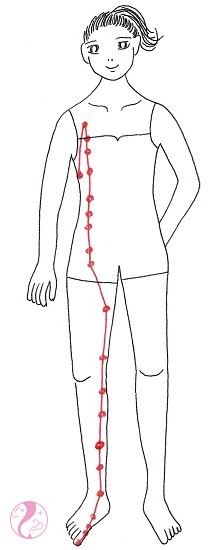

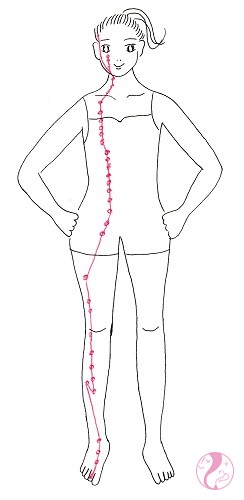

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】鍼灸治療

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~前編

【秋口の肌荒れ・かぜ・アレルギー(花粉症・鼻炎など)】セルフケアと予防対策~後編

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。