久々に台風が福岡へ上陸した。仕事は休み。暴風雨が過ぎ去るまで、家に閉じこもろう。パソコン操作中に停電になったら困る。料理中に停電しても困る。何をしようか…。ずっと後回しにしていた洋裁をしよう。チクチクと手縫いをしながら、防災について考えた。

住んでいる所は高台にあり、水害だったら在宅避難が妥当。大地震でも、家屋が損壊しなければ在宅避難。マンション密集地で、乳幼児や高齢者も多い。避難所に入れないかもしれない。コロナ禍でもあるし…。となると、『災害に強い家』であることが大前提!防災本を購入し、『災害に耐えられる部屋作り&暮らし方』に少しずつ取り組んでいる。

大地震が起きたら、物は落ちたり、倒れたり、移動したり、飛ぶ。全ての部屋を見渡してみる。

まず、気になったのが台所。シンクの上の吊戸棚は開き戸。大地震で戸が勝手に開き、中にあるガラスコップや瀬戸物の大皿が滑り落ちたら…。椅子に乗らないと手が届かない棚にある物は、普段使っていない。今後、使う予定は………、ない。思い切って処分。そこには、重量の軽いカップラーメンを置いた。

食器棚の引き出しや、シンクの下にしまい込んで眠っている食器や調理器も処分。空いたスペースに、出しっぱなしにしていた台所用品を置いた。

次に、気になったのが、別の部屋にある、スチール製の棚、2台。横幅80cm、奥行き35cm、高さ180cm。棚板は5枚。その上に本が山積み。四隅にある支柱(直径2cm)を延長させ、天井に届かせたが、耐震性は弱い。少しずつ本を整理・処分。今年に入って、やっと、スチール製の棚2台を処分。床の上には本が山積み。でも、大地震が来た時に、これらで圧死することはないかな…。

災害時に建物や室内の物が損壊しなくても、電気・ガス・水道などのライフラインが止まったら…。ときどき、各部屋にある物を見直し、不要な物を処分。空間ができたら、足りない備蓄品を購入し、そこに置くようにしている。

履かなくなった靴を処分し、靴箱の空きスペースにカセットコンロ用のガス・ボンベを置いた。

各部屋の押入れやクローゼットの中の着なくなった服などを処分。空いたスペースに、ペットボトルの水や携帯トイレ・セット、電池式ランタンなどを置いた。

最近、『防災ポーチ』の存在を知った。外出先で災害に合い、すぐ帰宅するのは危険で、その場所に半日~1日程度留まることがあるかもしれない。そんな時に必要な物を入れたポーチ。

旅行用のポーチを活用。携帯トイレ、エマージョンシー・ブランケット(=薄いアルミでできたブランケット)、絆創膏、グミ、ガム、小袋のクッキーを入れた。

歩くのは好きだから、電車やバスを利用せずに、出先から歩いて帰宅することもある。しかし、方向音痴だから、紙の地図も用意したほうがいいかな。小型ライトもあったら、安心かもしれない。

外出用バックの常備品は、水筒、予備のマスク、ミニ・ボトルのアルコール・ジェル、ティッシュ、キッチンタオル数枚、エコ・バック、携帯電話、スケジュール帳とペン。ホイッスルは財布に付けている。これに防災ポーチが加わり重くなったが、筋肉トレーニングと思おう!

登山用のリュックは避難用になってから30年!新しい防災本を読む度に、中身を検討。

手回しの充電式ライト付きラジオなんて、昔はなかったよねぇ~。圧縮タオルや使い捨てショーツ、たためるシリコン・カップ、上下のレインコートなど、100円ショップで購入できる!

撥水性の高いポーチをずっと探していた。貴重品を入れたウエスト・ポーチ。枕元に置いて寝る習慣が、やっとついた。ウエスト・ポーチに貴重品を入れる時、「今日も災害に合わず、無事に過ごせた。よかった、よかった…」と日々の普通の生活の有難さを感じられるようになった。

大型台風やゲリラ雷雨、大地震…。いつ、どこで、災害に合うか分からない。その時、生き抜くために、無理のない範囲で防災に取り組み続けたいと思う。

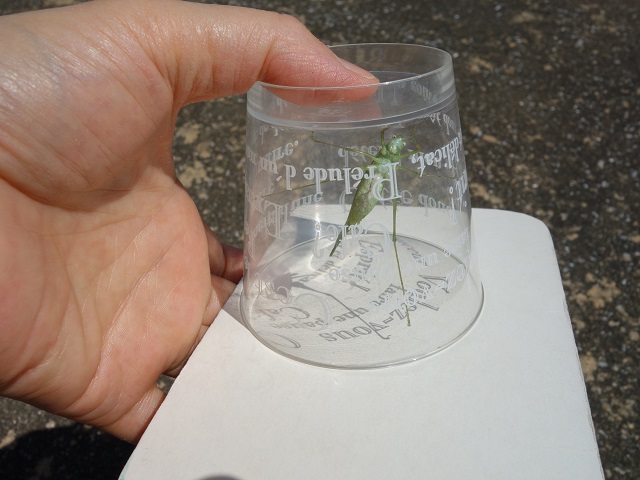

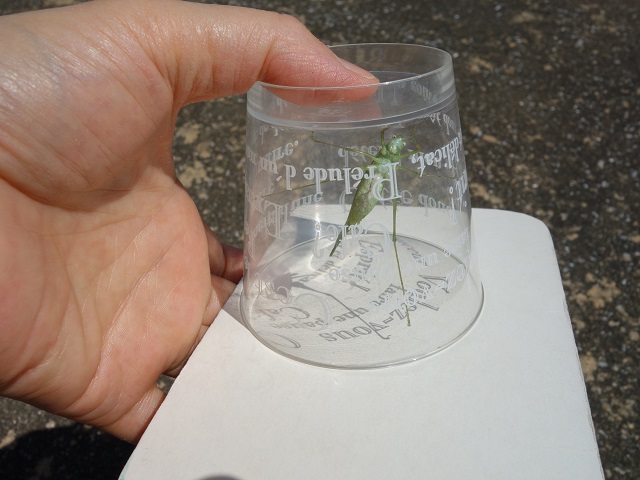

おまけの話。先日、鍼灸治療に来られた方に玄関先で、「バッタがいます」と言われた。へっ?

よく見ると、引き戸の枠に、バッタがしがみついている。鍼灸治療が終わっても、同じ場所に居座っている。う~ん…。戸の枠は緑色をしているが、本物の緑(=木々)はこの辺りにない。

素手では捕まえられず、プリン・カップでゲット!

緑のある庭に移動してもらった。おーっ、羽が葉っぱとそっくり!翌日見に行くと、そこにはいなかった。よかった!よかった!自分の居場所を見つけたかなぁ~。

あ~、今日のブログも長くなっちゃった。最後まで読んでいただき、誠に誠に有難うございます!

大雨の被害にあった方々は、土砂災害など十分に注意してくださいね。まだ、台風が来る季節は終わっていない!気を引き締めていこう!!!

福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。