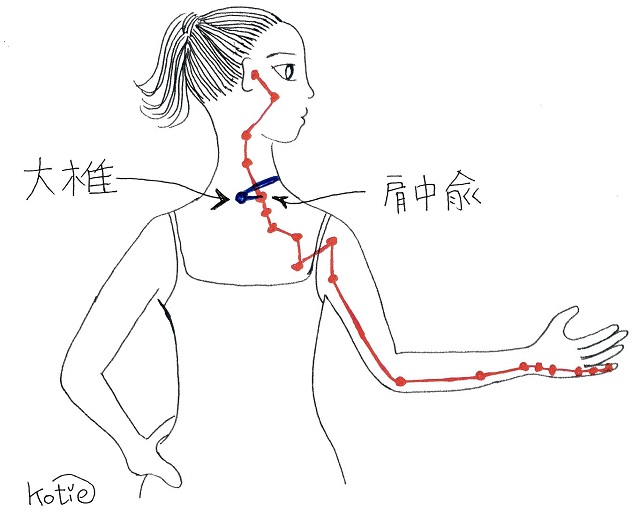

【動画で見る!ツボの取り方】小指側の肘から手首・薬指・小指にかけての痛みに働きかけるツボ『小海 しょうかい』

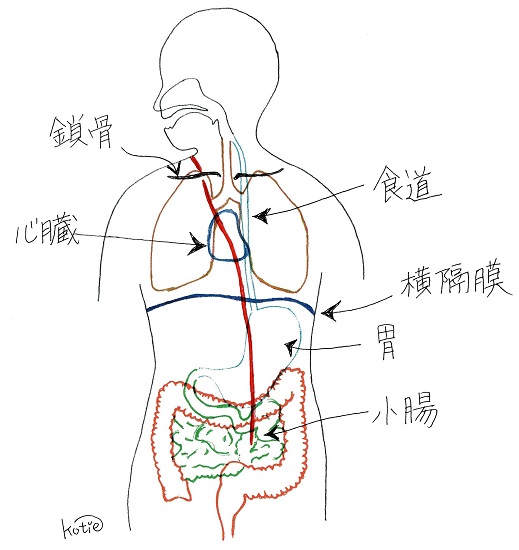

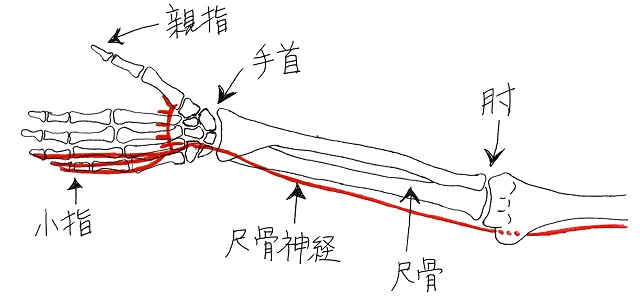

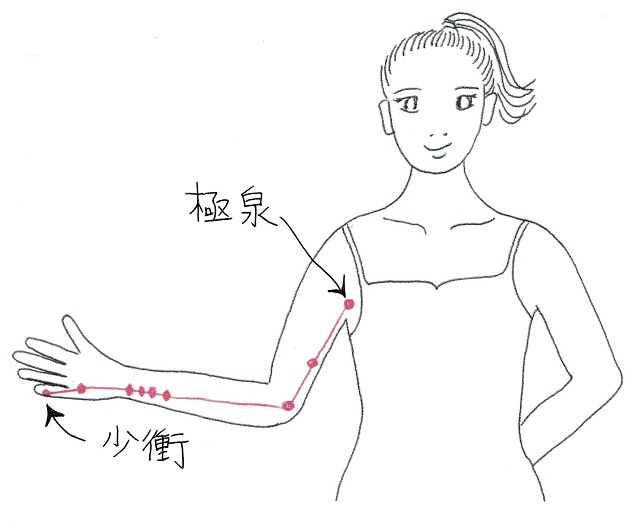

赤いラインは、『手少陰心経 て・しょういん・しんけい』という経絡。脇の下にあるツボ『極泉 きょくせん』に始まり、腕の正面・内側を下り、小指の爪の内側にあるツボ『少衝 しょうしょう』で終わる。この上にツボは9個。

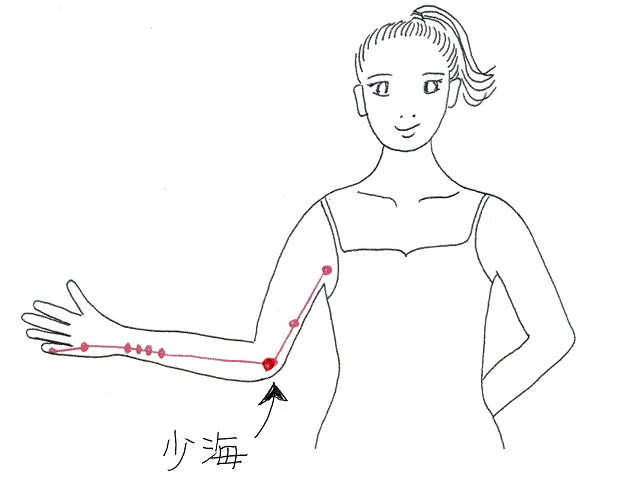

肘の正面・内側(=小指側)には、『少海 しょうかい』というツボがある。以前、ブログでもYou Tubeでも紹介した。

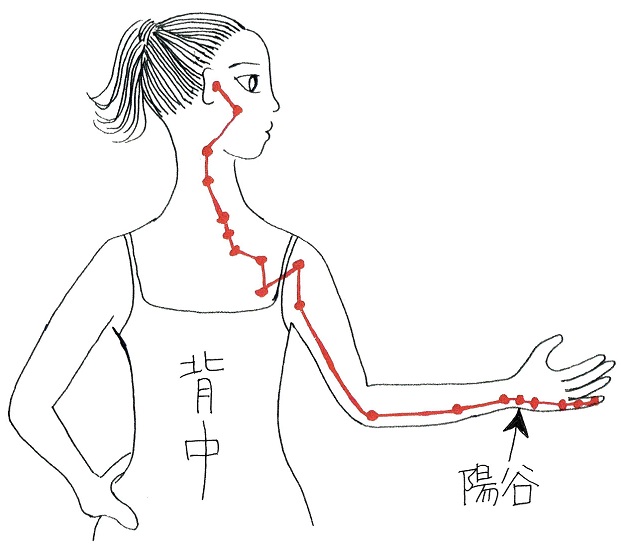

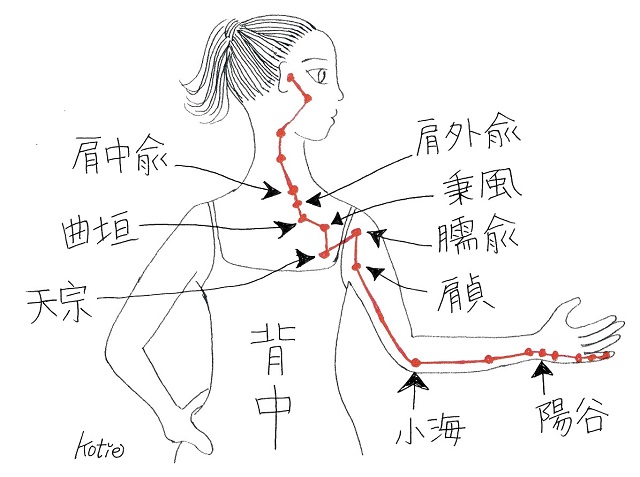

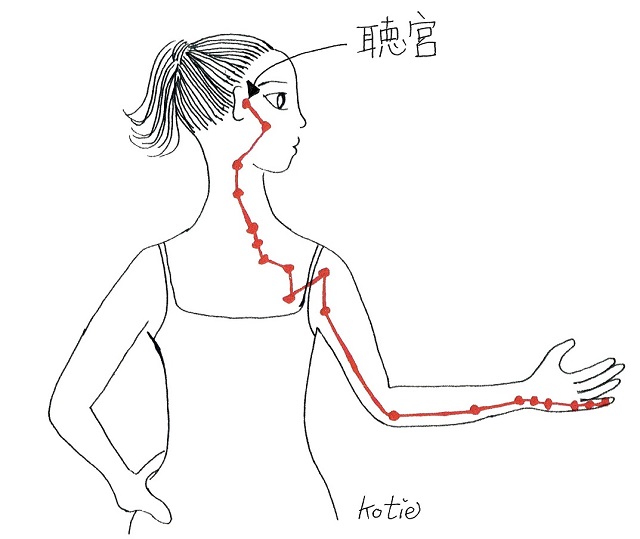

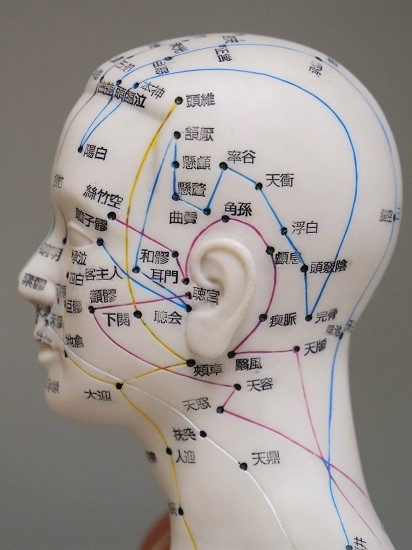

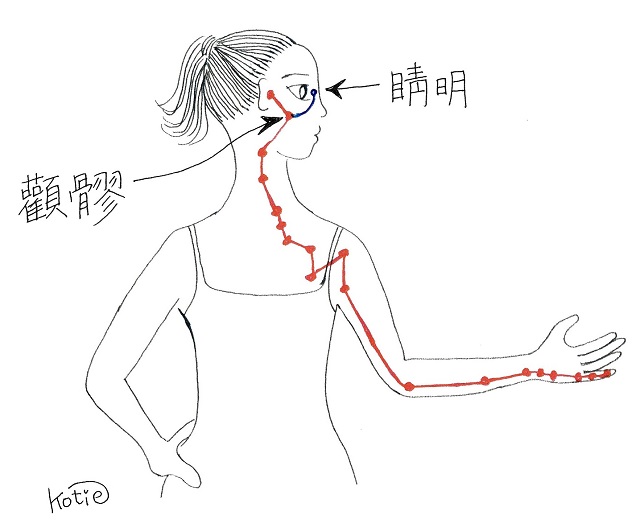

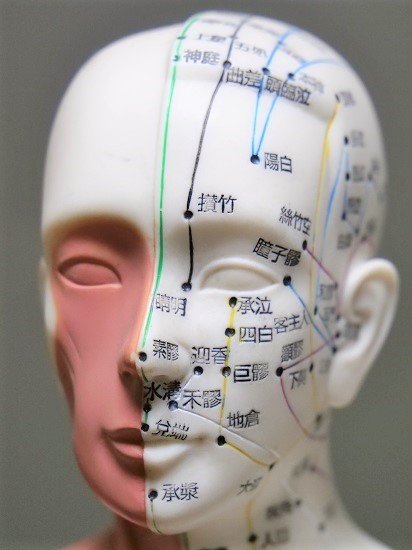

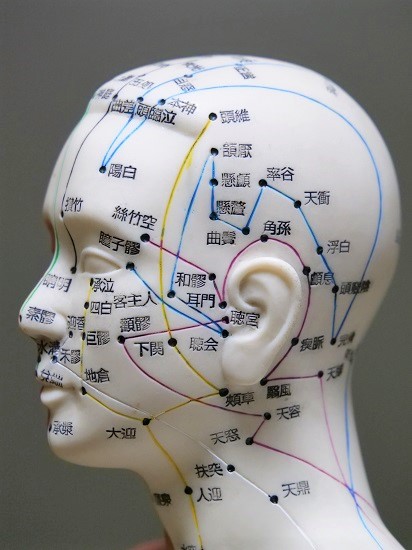

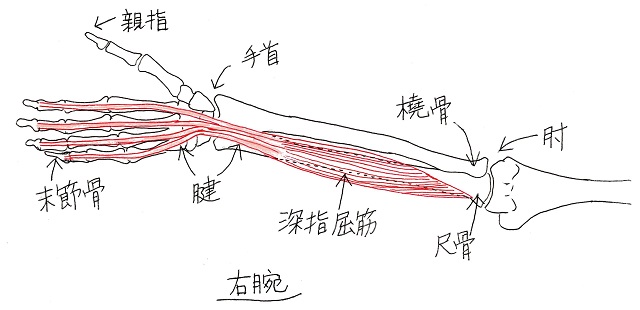

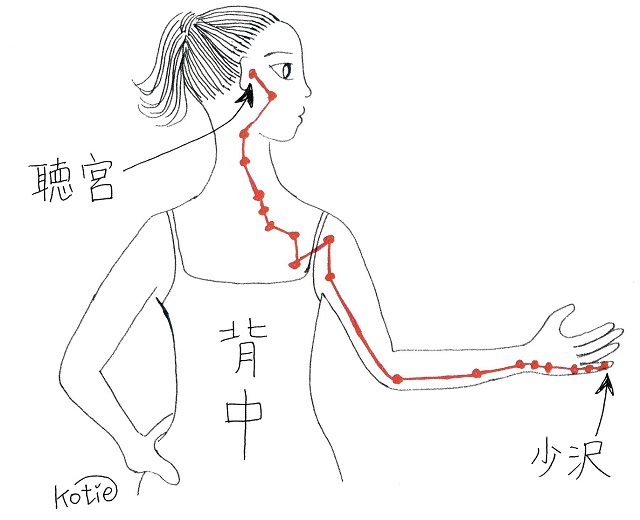

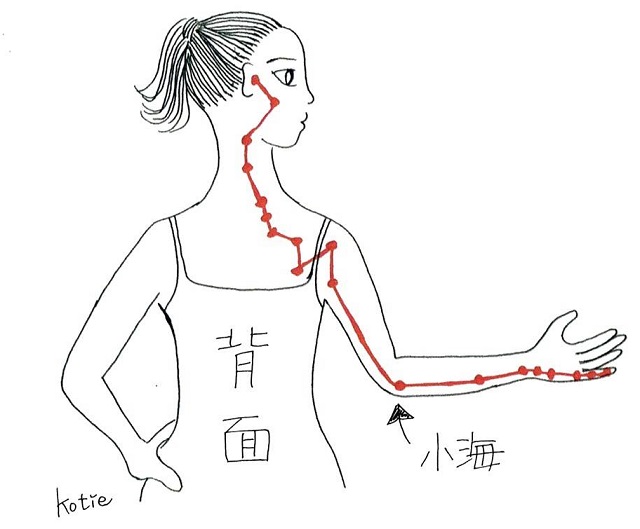

赤いラインは『手太陽小腸経 て・たいよう・しょうちょうけい』という経絡。小指の爪の外側にあるツボ『少沢 しょうたく』に始まり、腕の背面・内側を上行し、肩甲骨・肩・首・頬と更に上行し、耳の前にあるツボ『聴宮 ちょうきゅう』で終わる。この上にツボは19個。

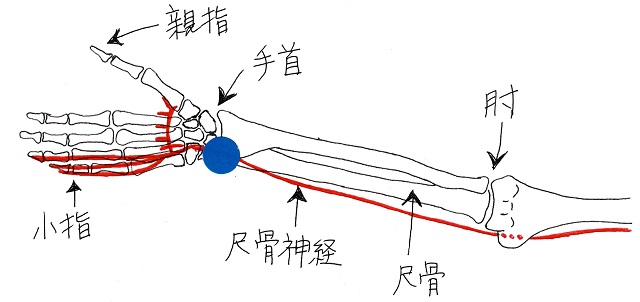

肘の背面・内側(=小指側)には、『小海 しょうかい』というツボがある。2本の経絡は似通っている。体の正面を通るのが『手少陰心経』。体の背面を通るのが『手太陽小腸経』。臓器の『心』と『小腸』は表裏関係にあり、この2本の経絡も影響しあっている。『少ない海』と書くのが、『手少陰心経』にあるツボ『少海』。『小さい海』と書くのが、『手太陽小腸経』にあるツボ『小海』。間違えそうだねぇ~。

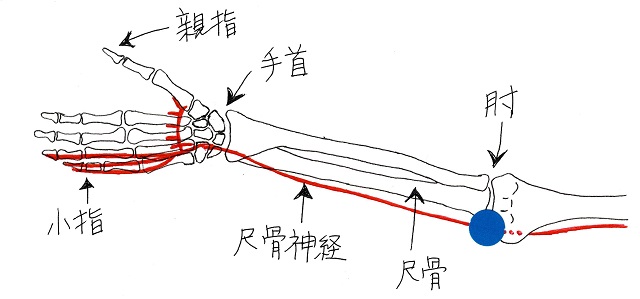

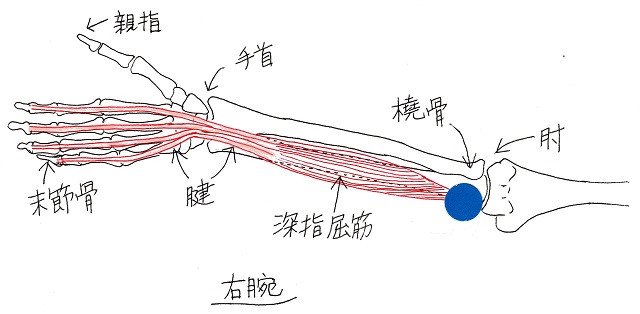

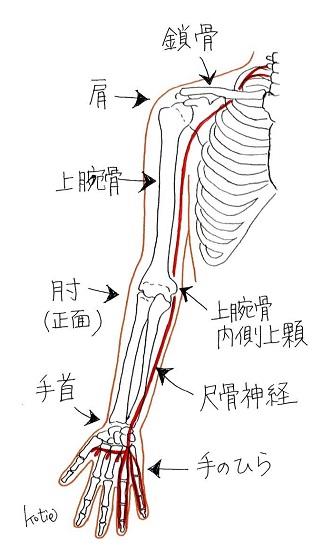

赤いラインは尺骨神経(しゃっこつ・しんけい)という神経。脇の下から腕の内側(=小指側)を通り、主要な物は薬指と小指の骨につく。この神経は、肘下の、小指側にある筋肉を動かし、薬指と小指の感覚も司っている。肘から上の骨は、上腕骨 じょうわんこつ)。その下端(=肘)の内側には、上腕骨内側上顆(じょうわんこつ・ないそくじょうか)という骨のでっぱりがある。

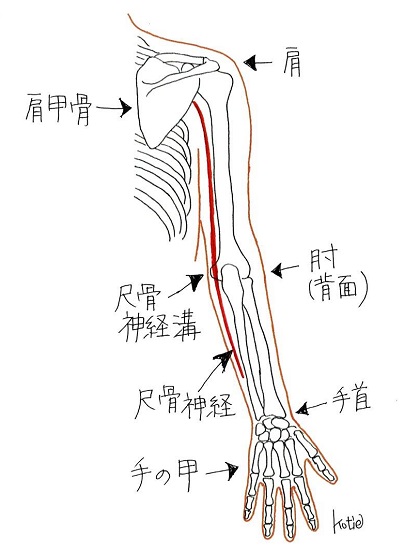

こちらは腕を背面から見た図。先ほどの上腕骨内側上顆の背面には、尺骨神経溝(しゃっこつ・しんけいこう)という、細くて短い溝がある。この溝の上に尺骨神経が通っている。壁や机で思いきり肘を打つと、ピリピリピリッ!と痛みが走るのは、尺骨神経溝のところで、尺骨神経が強打されたから。『小さい海』と書くツボ『小海』は、その尺骨神経溝にある。小指側の、肘から手首・薬指・小指にかけての痛みの鍼灸治療によく使われる。

このツボは肘の背面にあるので、セルフお灸には台座灸がおすすめ。お灸の底にシールが付き、ツボに貼り付けられるが、肘の背面は凸凹しているので、お灸を落とさないように気を付けて!

ツボの取り方は文章で書くと分かりやすいが、動画で説明するのは難しかった。肘の模型は手元になく、自分の肘を使って必死に説明した。

編集した動画を見て、ふと気づいた。コトーは撮影中、2本の眼鏡をかけたり、かけなかったり、統一していない。コトーはド近眼かつ老眼で、普段は遠近両用のダークグレーの眼鏡をかける。パソコン操作など手作業時には、ブラウンの眼鏡をかける。手元で極小の字を読む時は眼鏡を外す。眼鏡の影ができるから、眼鏡なしで撮影していた。ブラウンの眼鏡をかけたほうが、顔が引き締まる気がしてかけてみた。どちらの場合も台本の暗記が前提!しかし、台本のセリフが長いと暗記ができない。カメラの下に台本を置き、チラチラ見ながら撮影するには、黒メガネをかけないと見えない。まぁ、こんな感じで、撮影は進むのであった…。よかったら『小海』のツボ取り動画を見てねぇ~。

福岡市南区にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。