東洋医学では、この世の中のすべての事物は『陰』と『陽』に分けられ、

両者は対立しあい、制約しあう…と、とらえています。

さて、ここで問題。

『上』は、『陰』でしょうか? 『陽』でしょうか?

『上』は、『陽』。 『下』は、『陰』。

『右』は?

『右』は、『陰』。 『左』は、『陽』。

『男性』は、『陽』。 『女性』は、『陰』。

(どうしてって、つっこまないように…)

体に張り巡らされている経絡(けいらく)もしかり!

陰の経絡と陽の経絡があります。

腰痛治療でよく用いられる、『足太陽膀胱経 あし・たいよう・ぼうこうけい』。

この経絡の始まりは、目頭と鼻の間にあるツボ、『睛明 せいめい』。

おでこ→頭頂→後頭→うなじ→背骨の横→お尻の中央→太ももの後ろの中央

→膝裏→ふくらはぎの中央→外くるぶし。

そして、足の小指の外側にあるツボ、『至陰 しいん』で終わります。

すべての経絡の中で、一番長い!

この経絡の上にのっているツボは片側67個。

左右合わせて134個!

鍼灸治療では、この経絡の上にのっているツボを使って、

経絡の流れを良くして、腰痛を改善します。

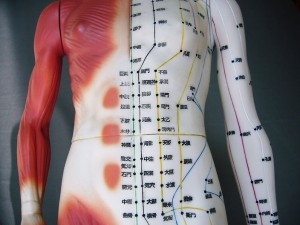

これは、ツボ・モデルの背中。

背骨の外側の2本の黒線が、足太陽膀胱経。

このツボ・モデルは左しか経絡が描いてありませんが、

もちろん右側にも対称的に2本あります。

腰痛治療には、腰のツボを使いますが、

脚のツボもよく使います。

名前からしてわかるように、『陽』の経絡。

この経絡には、『陰』の経絡の相棒がいます。

『足少陰腎経 あし・しょういん・じんけい』。

この経絡は、足の裏にあるツボ、『湧泉 ゆうせん』からスタート!

内くるぶし→膝の内側→太ももの内側→おなかの中央近く→胸の中央近く。

そして、鎖骨内側の下にあるツボ、『兪府 ゆふ』で終わります。

この経絡の上にのっているツボは片側27個。

左右合わせて、54個。

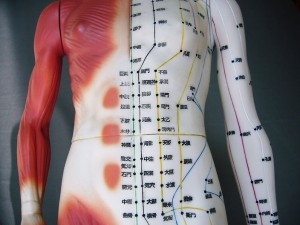

これは、ツボ・モデルの胸からおなか。

胴体中央の外側の黒線が、足少陰腎経。

先ほどの『足太陽膀胱経』とは、表と裏の同じ位置にあたります。

これらの『陰』と『陽』の経絡のバランスを整えることが、

東洋医学では重要となります。

私は、鍼灸師になる前は、理学療法士(リハビリ)をしていました。

西洋医学で腰痛を治すとなると…、

骨、筋肉、神経の状態の把握が重要となります。

リハビリ(=運動療法)で、アプローチできるのは筋肉。

痛んでいる腰の筋肉を温めたり、

ストレッチングで柔軟性を出し、

筋力をつけていく…。

このとき、『背筋』の相棒の『腹筋』のフォローも大事!

腰を痛める原因の1つは、背筋と腹筋のアンバランス。

腹筋が弱く、背筋(特に腰)ばかり働かせてしまうので、腰痛に…。

腹筋に力を入れながら、背筋を少しずつ緩めることにより、

私たちは滑らかに上体を曲げることができます。

反対に、上体をゆっくりと反らせるときは、

背筋を少しずつ縮めて力を入れ、

腹筋を少しずつ伸ばして力を緩めていきます。

表(腹筋)と裏(背筋)が協調して動けることが

腰痛治療の大事なポイントになります。

こんな見方をすると、

東洋医学と西洋医学って共通点があると思いませんか?

今月のお灸教室のテーマは、『腰痛』。

テキストを作りながら、こんなことを考えていました。

腰に自分でお灸をするのは難しいですね。

お灸教室では、モグサではなく、塩を使った塩灸もします。

パックの中に塩を入れて、電子レンジで温めます。

火を使わないので、腰に自分でしても安全です。

作り方は簡単なので、参加者の方と一緒に塩灸を作ります。

9月11日(火)と16日(日)に開催します。

興味のある方はどうぞご参加ください。

詳細は左のカテゴリーの『お灸教室のご案内』をご覧ください。

またまた、長いブログにつきあっていただきありがとうございました。

専門的すぎて、難しかったかなぁ~。

もうちょっとわかりやすく書けるように、修行しまーす!