現存する、中国最古の医学書の中に、『皇帝内経 こうていだいけい』がある。紀元前4~5世紀頃の春秋戦国時代から、紀元前100年頃の前漢の時代までにまとめられた。多くの医学者の、多くの治療経験がもとになっている。

西洋医学も経験医学であり、東洋医学と西洋医学は共通する点がある。しかし、東洋医学独特の考え方もある。その中に、『陰陽学説』と『五行学説 ごぎょうがくせつ』がある。

『陰陽学説』では、世界中のすべての物を『陰』と『陽』に分けた。そして、『陰と陽のバランス・協調・調和で、世界は成り立っている』と説いた。『陰ー陽』の例を挙げると…。下ー上、内ー外、夜ー昼、冬ー夏、暗ー明、弱ー強。陰と陽はペアになり、相反する性質を持つ。

陰陽学説では、両者のバランスを重要視。それは、『五分と五分』という意味ではない。陰が極まれば陽になる。逆に、陽が極まれば陰となる。極暑(陽)がいつまでも続くわけではなく、やがて弱まって冬(陰)がやってくる。陰と陽は、その程度を変化させながら、バランスをとっている。

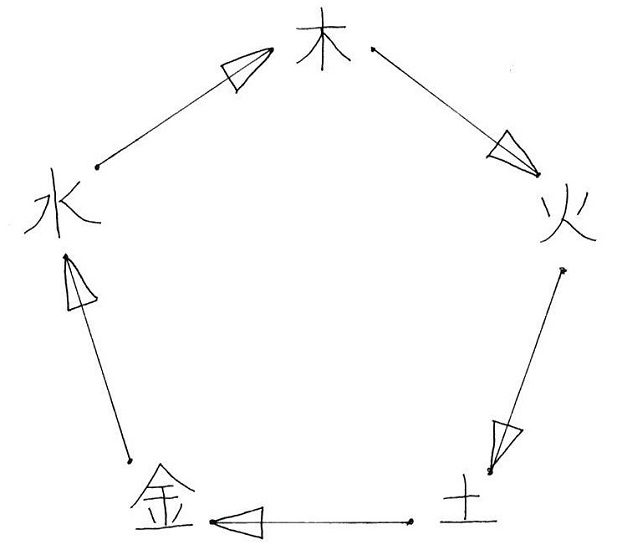

次は、『五行学説』の話。この説明が更に難しい。しかし、これも説明しないと本題に入れない。?????と思っても、読み進めてねぇ~。

『五行学説』の『五』は、木・火・土・金(=金属)・水のこと。『五行』とは、5つ物質の特性やイメージのこと。例えば、木や植物は、上や外側に伸びながら成長する。そこから得られる『木』の特性やイメージは、成長、発育、上昇、伸び伸び、ぐんぐん、など。

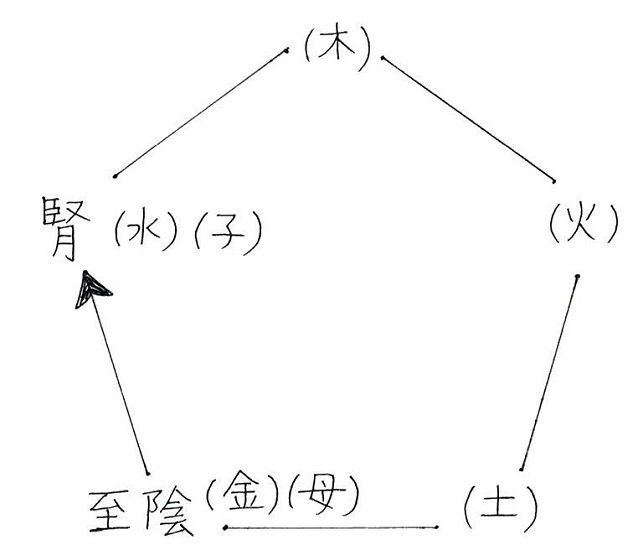

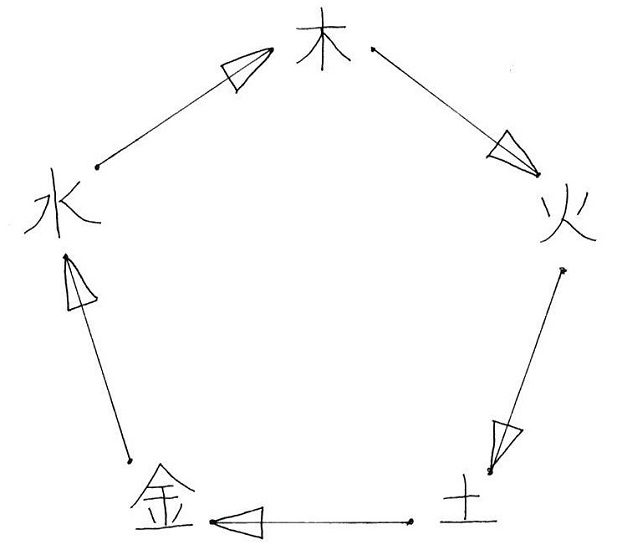

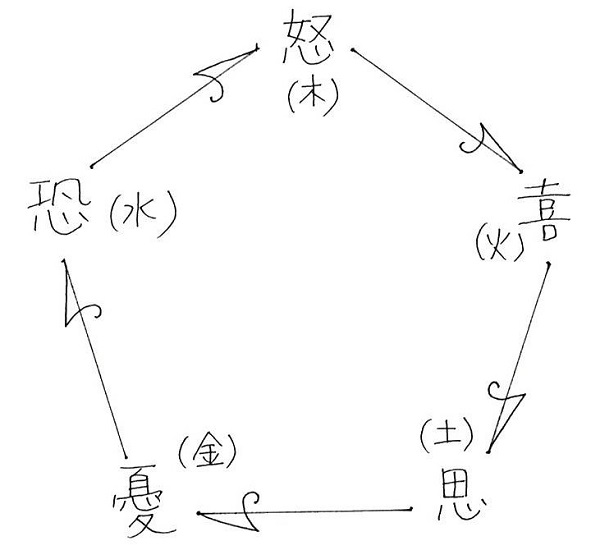

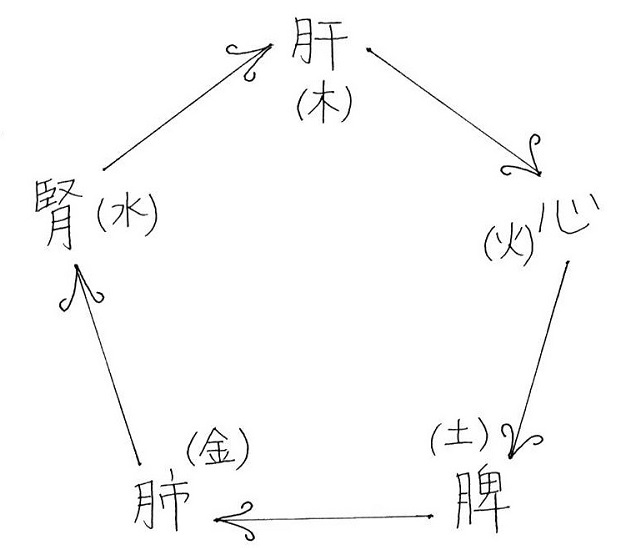

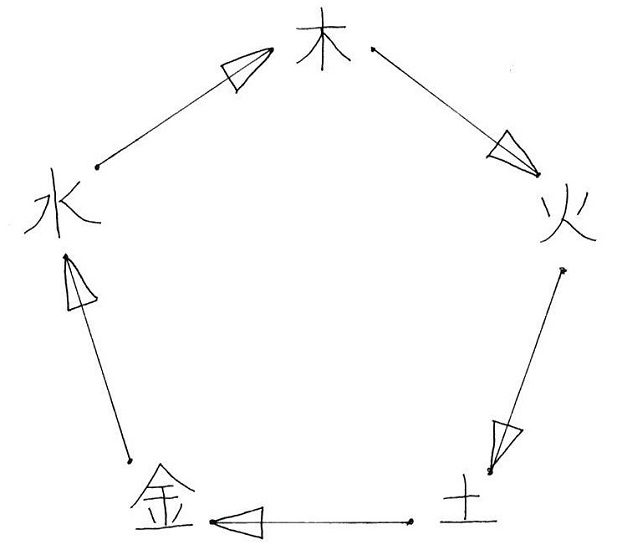

この図は、『五行学説』の中の、『相生関係 そうせい・かんけい』。

『木』が燃えると『火』が起こる。つまり、木は火を生む。木から火への矢印は、それを意味している。

『火』は『木』を灰にして、灰は『土』となる。つまり、火は土を生む。

『土中』から『金属類(鉱物)』が産出される。つまり、土は金を生む。ちょっと、これはこじつけ?

『地層や岩石の割れ目』に『地下水』がある。つまり、金は水を生む。これも無理があるねぇ。

『水』は『木』を成長させる。つまり、水は木を生む。これは理解できる。このとき、『水』は『木』の母であり、『木』は『水』の子である…と、『五行学説』では表現する。

世の中の事象を『五行』の特性にあてはめ、『相生関係』などを説いているのが『五行学説』。古代中国の医学者たちが考え抜いて、あてはめた。

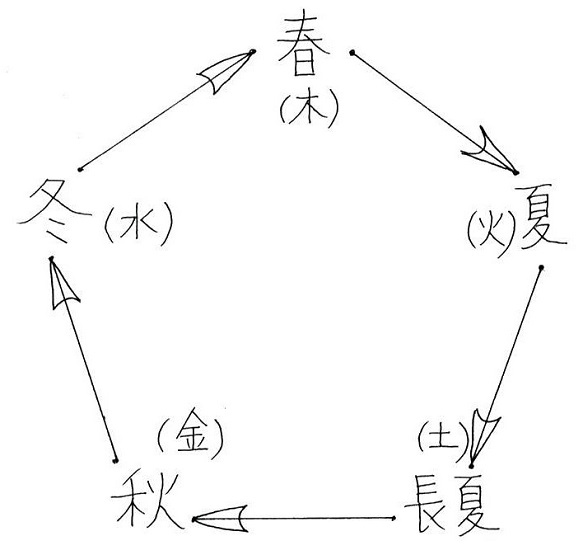

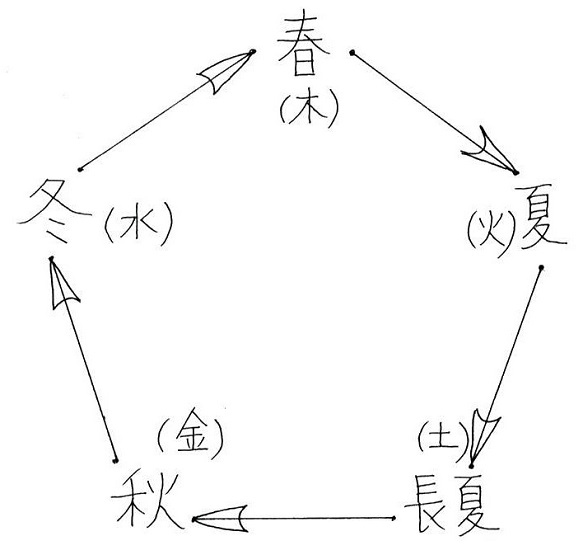

例えば、季節を『五行』の『相生関係』にあてはめてみるとこんな感じ。長夏は雨期のこと。深く考えずに、さらっと見てね。

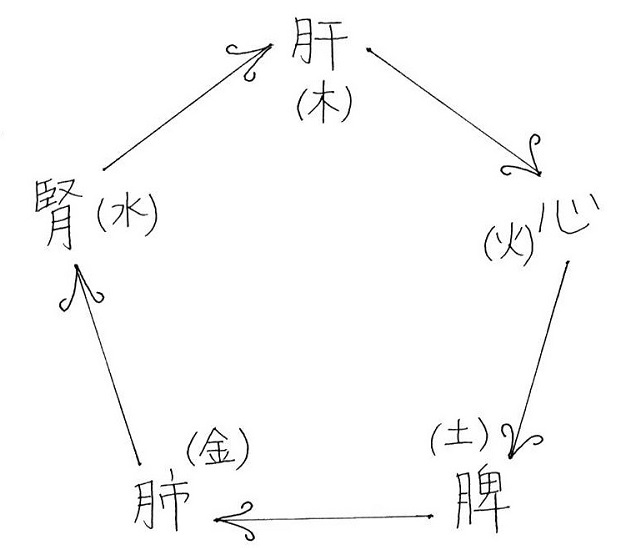

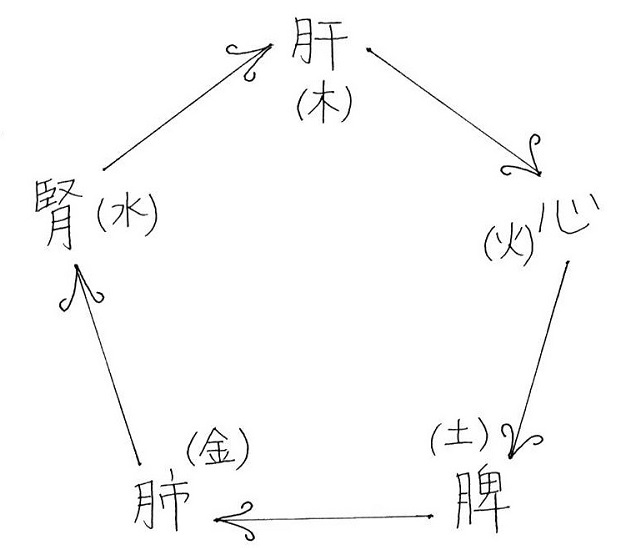

五臓六腑の五臓は、こんな図になる。

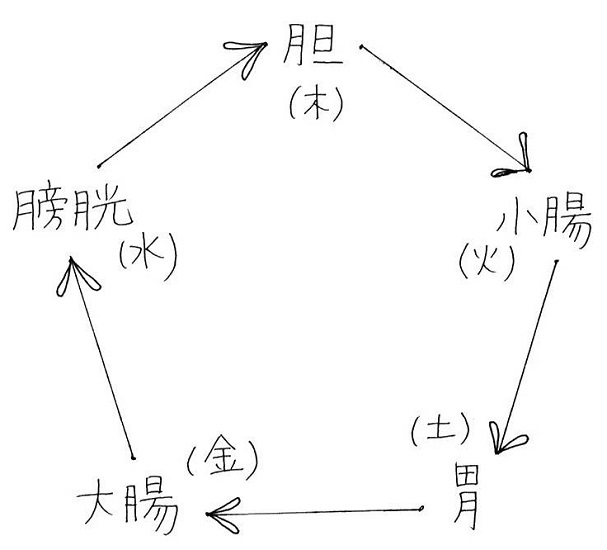

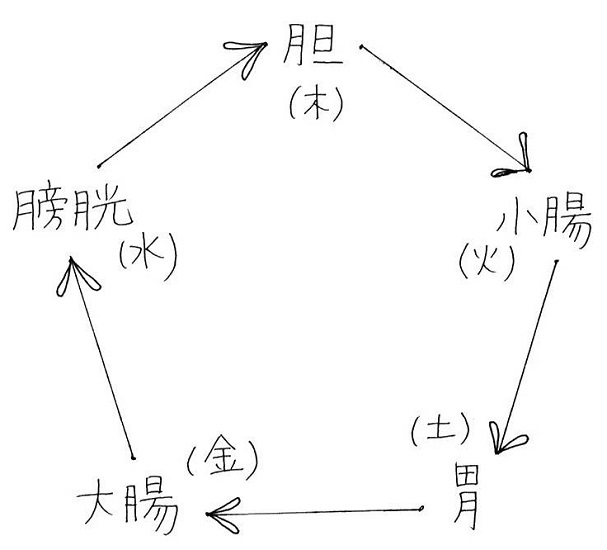

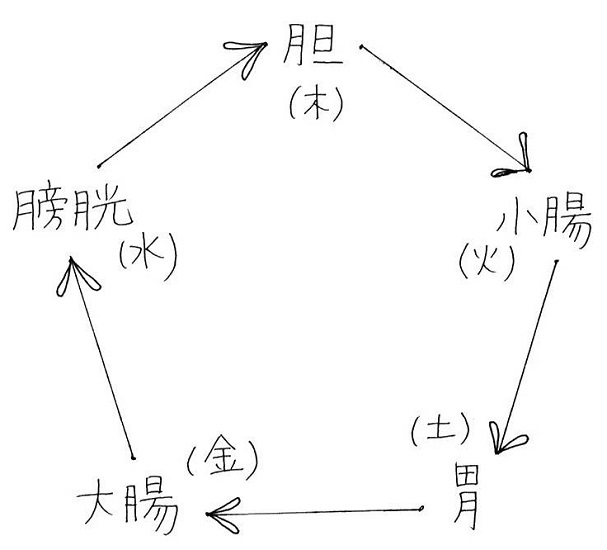

六腑の中の『三焦 さんしょう』(架空の臓器)を取った『五腑』は、こんな図になる。五臓と五腑は、五行ごとにペアになっている。

『木』の特性を持つ、肝(=肝臓)と胆(=胆のう)。

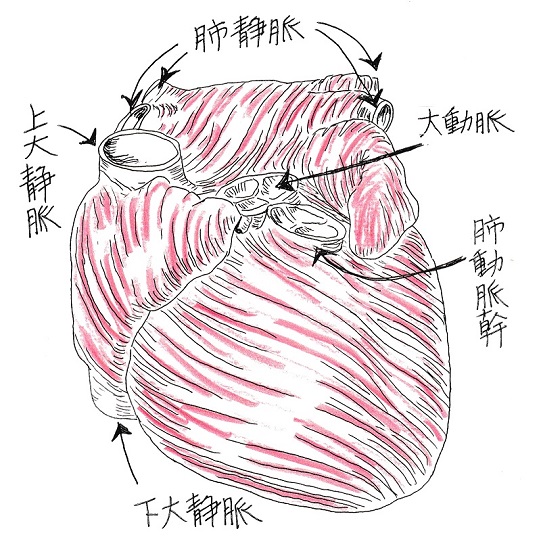

『火』の特性を持つ、心(=心臓)と小腸。

『土』の特性を持つ、脾(=脾臓)と胃。

『金』の特性を持つ、肺と大腸。

『水』の特性を持つ、腎(=腎臓)と膀胱。

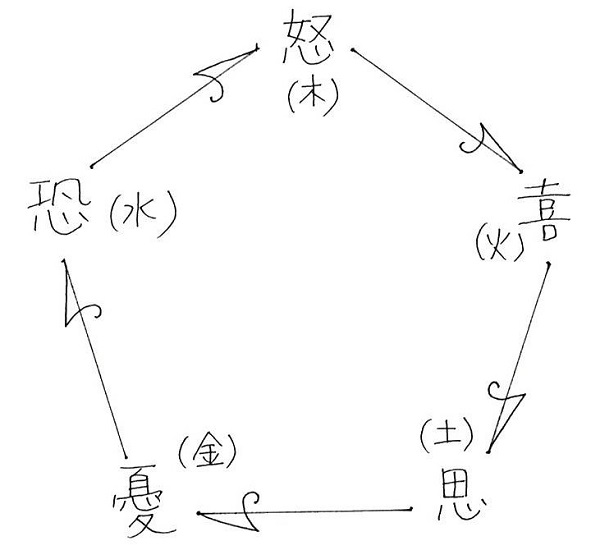

これは、5つの感情を五行にあてはめている。

怒りすぎると、同じ『木』の特性を持つ、肝や胆に影響を与える。

喜びすぎると、同じ『火』の特性を持つ、心や小腸に影響を与える。

思いすぎると、同じ『土』の特性を持つ、脾や胃に影響を与える。

憂い悲しみすぎると、同じ『金』の特性を持つ、肺や大腸に影響を与える。

恐れ驚きすぎると、同じ『水』の特性を持つ、腎や膀胱に影響を与える。

五行にあてはめられた物象は、同じ特性を持つ物同士の結びつきもある。あー、東洋医学は難しい…。さぁて、やっと本題に入るよぉ!

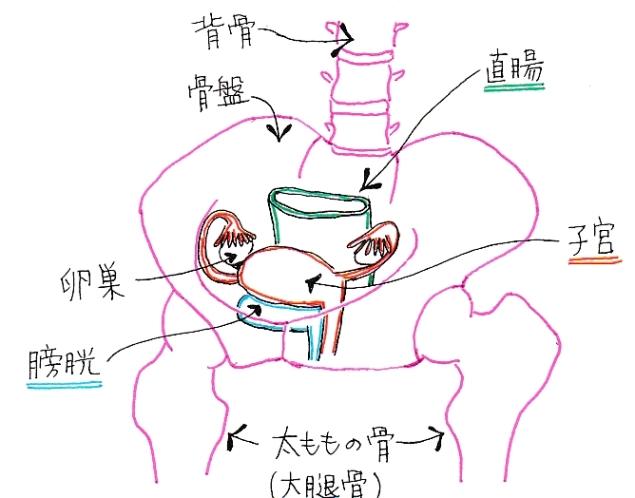

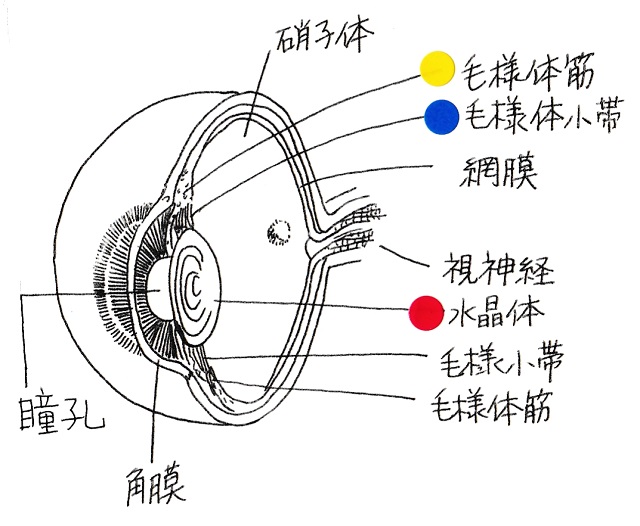

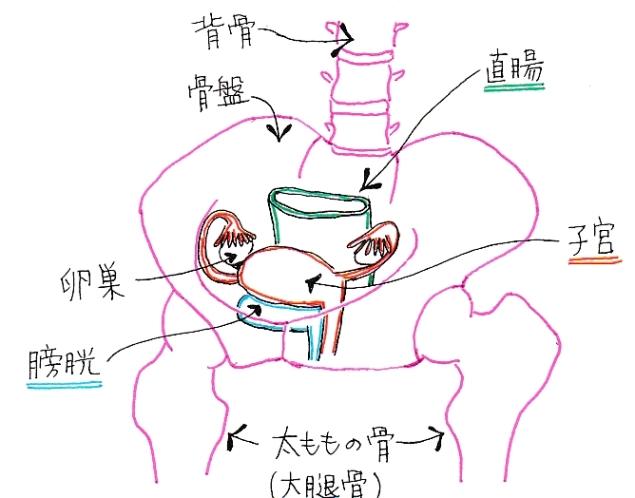

こちらは女性の骨盤の中。膀胱の後ろで、ちょこっとおじぎをしているのが子宮。その両脇に卵巣。子宮の奥にあるのが直腸。

女性生殖器の働きを持つものを、東洋医学では『女子胞 じょしほう』という。

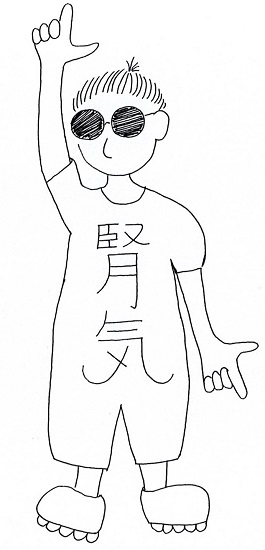

ここで腎気(=腎のエネルギー)の登場。女子胞は腎気により成長・成熟し、やがて生理(=月経)が始まり、子どもを産む能力が備わる。受胎すると生理を停め、胎児に栄養を送り育てる。

胎児は子宮の中で、頭を下、お尻を上にして、手足を胸に引き寄せ、丸まった姿勢をとっている。中には、お尻を下、頭を上にした姿勢や、横向きの姿勢の胎児がいる。これが逆子。胎児の頭が下を向いている姿勢だと出産しやすい。反対を向いていると難産になりやすく、帝王切開となることが多い。

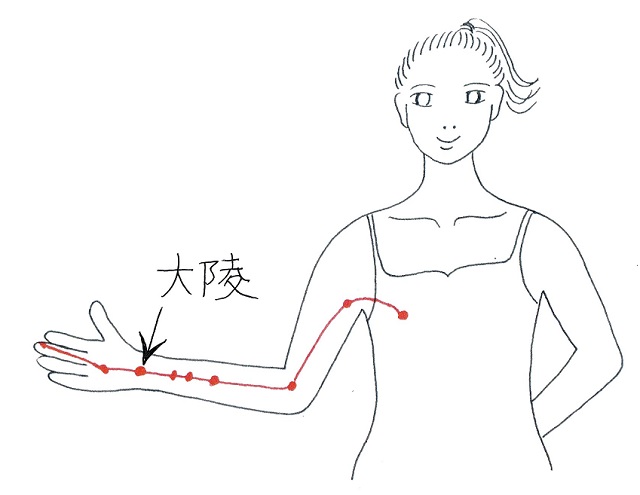

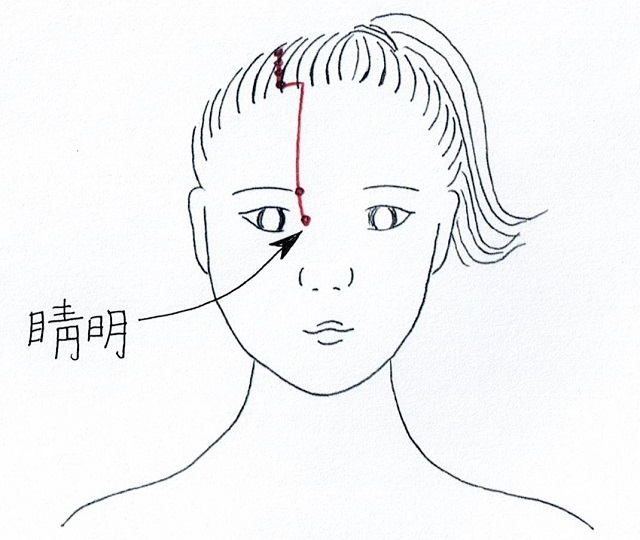

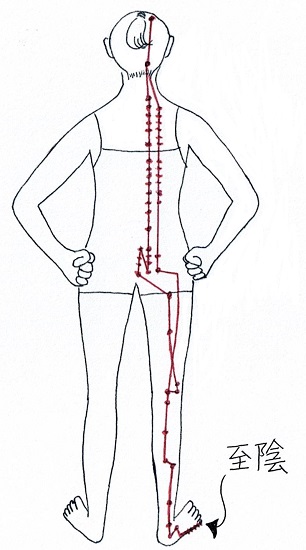

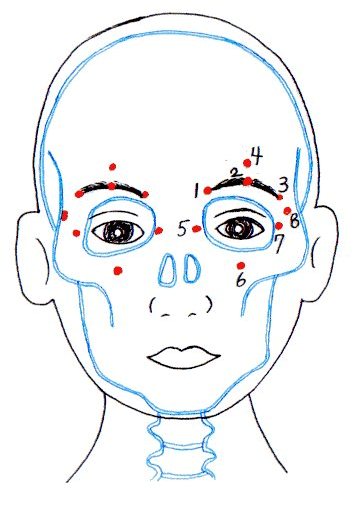

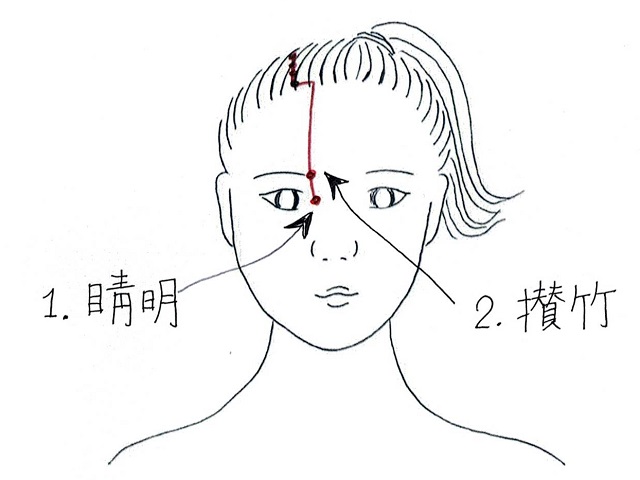

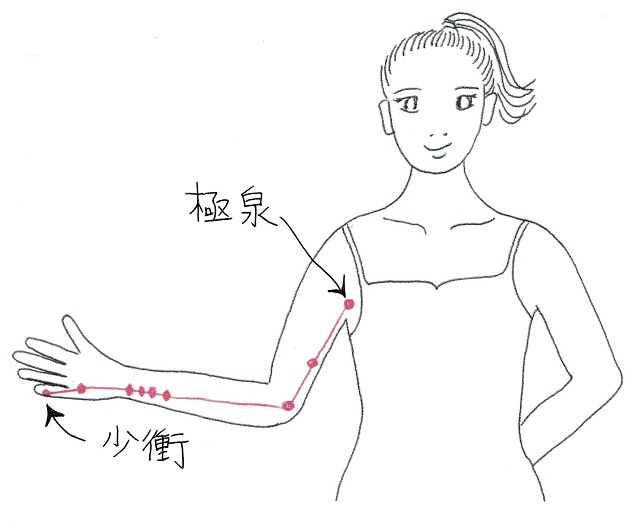

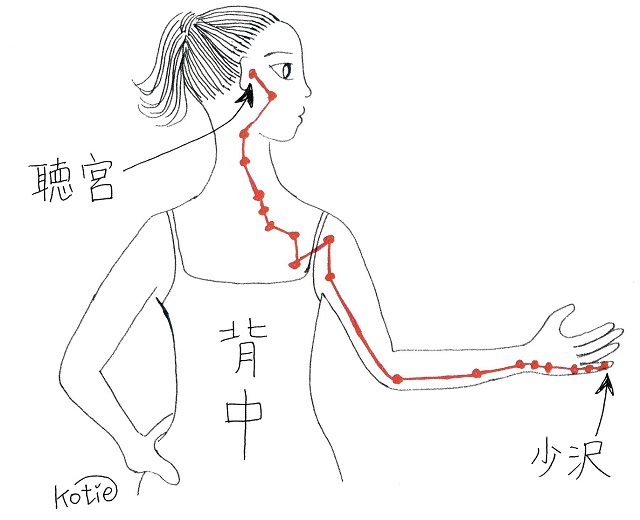

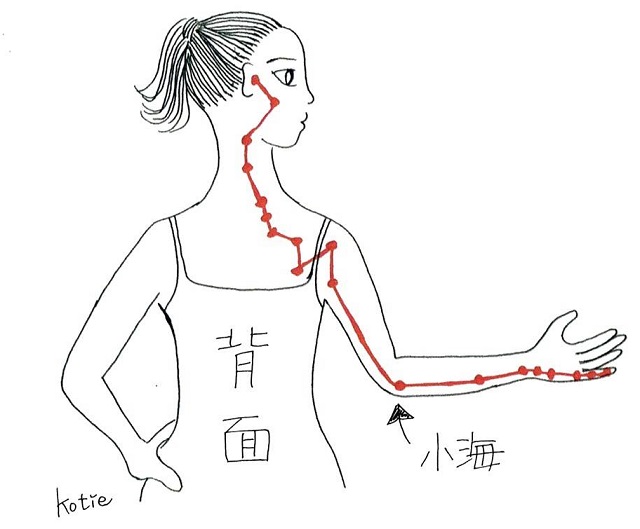

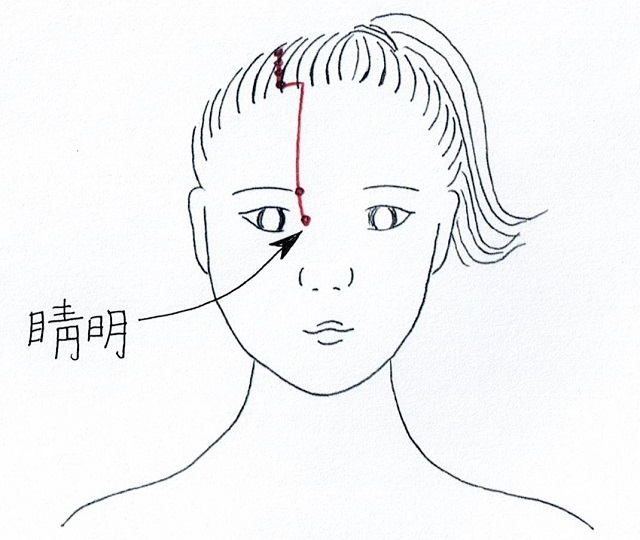

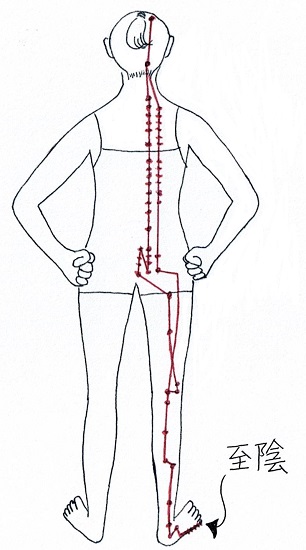

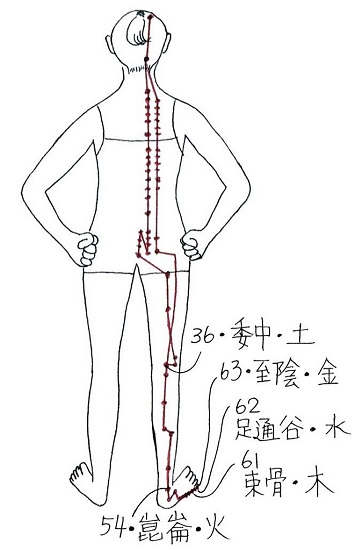

赤いラインは『足太陽膀胱経 あし・たいよう・ぼうこうけい』という経絡。目頭と鼻の間にあるツボ『睛明 せいめい』に始まり、足の小指にあるツボ『至陰 しいん』で終わる。経絡は左右対称にあり、片側だけでも63個のツボがのっている。

『至陰 しいん』は、逆子を治すツボとして超有名!このツボにお灸をして、胎児が頭を下にした姿勢に戻るように働きかける。『至陰』は、逆子の灸として、長く語り継がれ、今も実践されている。

なぜ、足の小指にあるツボが女子胞に働きかけられるのか………。『足太陽膀胱経』は体内で膀胱(と腎)につながっているが、女子胞にはつながっていない。

東洋医学では、『胎児のトラブルは、腎気の影響』と考える。注意してほしいが、安易に、腎臓が悪いとは考えないでね。

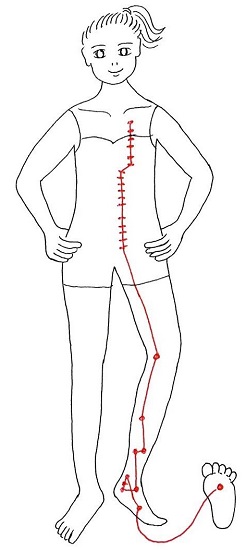

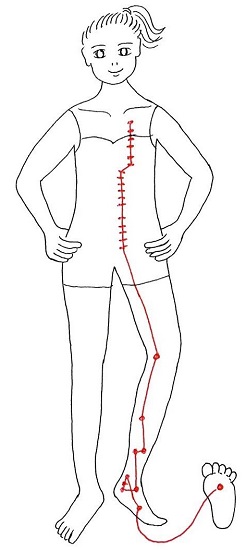

赤いラインは『足少陰腎経 あし・しょういん・じんけい』という経絡。足の裏から始まり、鎖骨の下で終わる。体内では腎(と膀胱)につながっている。

経絡には気(=エネルギー)と血(けつ)(=栄養分)が流れている。体表だけでなく、体内の腎にも、気と血を送っている。『足少陰腎経』の上にあるツボに鍼やお灸をして、経絡の流れや腎気・腎の働きをアップさせたくなる。しかし、『五行学説』を思い出してほしい。

腎と膀胱は(水)に属し、ペアだった。

『足少陰腎経』は陰の経絡。『足太陽膀胱経』は陽の経絡。この2つの経絡は、陰と陽のペア。『陰陽学説』を思い出してほしい。陰と陽はバランスが大事だった。

実は、『足太陽膀胱経』の上にあるツボを使って、『足少陰腎経』や腎、腎気を調整することがある。

あと、もう1つ疑問が残る。片側だけでも63個のツボがある『足太陽膀胱経』。なぜ、『至陰』が選ばれた?ここまで長いブログになったら、最後まで説明しちゃうよぉー。

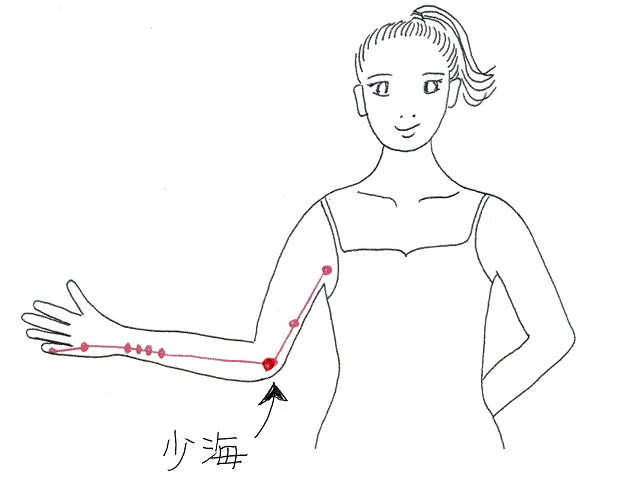

経絡の中を流れる気(=エネルギー)と血(けつ)(=栄養分)に深くかかわるツボたちを、『五兪穴 ごゆけつ』という。井穴(せいけつ)、栄穴(えいけつ)、兪穴(ゆけつ)、経穴(けいけつ)、合穴(ごうけつ)の5つ。各々、特徴がある。

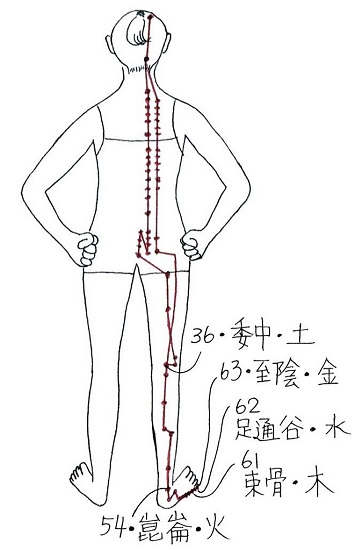

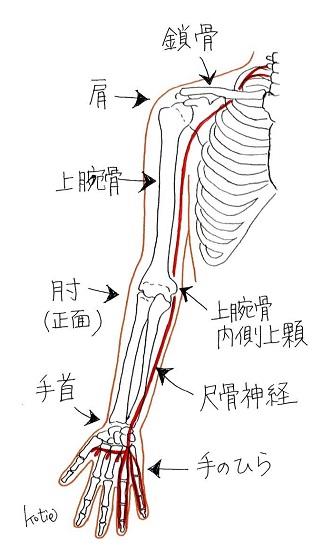

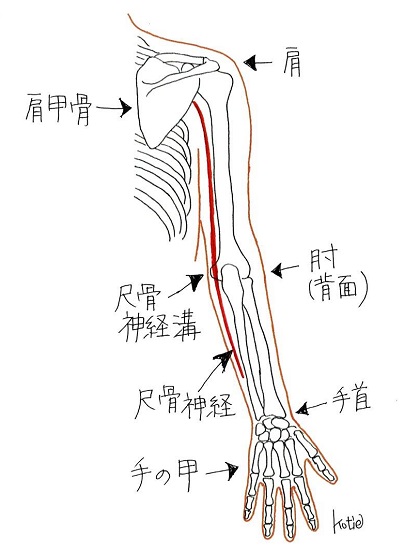

そして、五兪穴は、『五行学説』とリンクしている。『足太陽膀胱経』のように、陽の経絡は、井金穴、栄水穴、兪木穴、経火穴、合土穴となる。

『足太陽膀胱経』の36番目のツボ『委中 いちゅう』は、そのツボの特徴から合土穴とされ、土に属する。

54番目のツボ『崑崙 こんろん』は経火穴であり、火に属する。

61番目のツボ『束骨 そくこつ』は兪木穴であり、木に属する。

62番目のツボ『足通谷 あしつうこく』は栄水穴であり、水に属する。

この経絡の最後、63番目のツボ『至陰』は井金穴であり、金に属する。

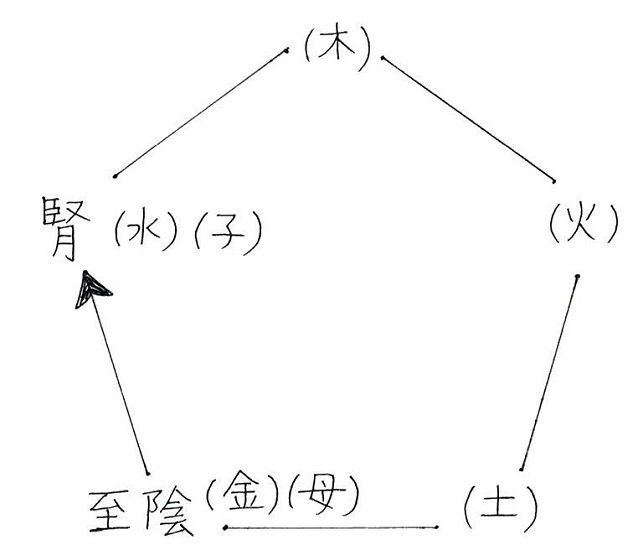

『腎』『腎気』は水に属していた。五行の基本を思い出してほしい。矢印を見ると、『金』は『水』の母。

金のツボである『至陰』にお灸をして、水である『腎』『腎気』の働きを調整する。

古典の東洋医学を理解するのは難しいが、逆子の灸として『至陰』が語り継がれ、実践されているのだから、古典も大事なんだなぁ…。

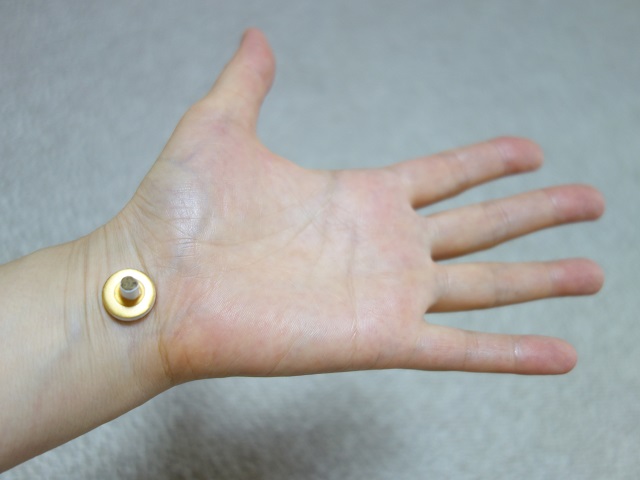

子宮の中で胎児が大きくなり、大きく動けなくなる前までにお灸をする。『至陰』のツボ取り動画を撮ったよ。妊娠も出産もとってもデリケート。ご自分で逆子の灸をしてみたい方は、事前に、必ず、担当の産科医に相談してくださいね。

最高に長い上に、難解なブログを最後まで読んでいただき、ありがとさんです。6月から猛暑とは…。皆さん、体調を崩さないように気を付けてください。福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。